УДК 551.24.01+552.3 (51)

DOI://doi.org/10.26516/2541-9641.2025.1.159

Гляциальные морфоскульптуры пика Черского (хр. Хамар-Дабан). Статья 1: введение в проблему

С.Н. Коваленко

Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия

Аннотация

В статье дается характеристика гляциальных форм рельефа горной территории в районе пика Черского на Хамар-Дабане, образованных разновозрастными ледниками разного морфологического типа: Хамар-Дабанским, Северным и Черского.

На территории последнего, после полевых исследований 2024 г., были выделены и описаны гляциальные морфологические комплексы (ГМК) четырех среднестатистических высотных уровней каров и трогов дополнительных новых локальных ледников, сопоставимых с подобными ледниками с аналогичными высотными уровнями в горном массиве Мунку-Сардык (Восточный Саян), на происхождение которых выдвинуто две гипотезы: стадиального отступания покровно-долинного ледника Черского и дискретного повышения региональной снеговой линии после полного стаивания покровно-долинного ледника.

Ключевые слова: хр. Хамар-Дабан, пик Черского, горно-долинное оледенение, стадии оледенения, осцилляции, гляциальные морфоскульптуры, кары, локальные карово-троговые ледники

Введение

Используя опыт разработки системы и морфоструктурный анализ детального изучения гляциального рельефа горного массива Мунку-Сардык (Коваленко, 2011, 2011а, 2013, 2014, 2014а, 2019, 2023: Коваленко, Акулова, 2022; Коваленко, Гергенов, 2022, 2022а), представилась возможность выделить и описать исторически последовательные стадии и элементы строения гляциального рельефа северной части Хамар-Дабана в районе пика Черского. Материалы исследования можно использовать для целей обучения студентов геологов Иркутского госуниверситета на полевой учебной практике по геокартированию.

Небольшие долинные и каровые ледники в Слюдянском районе были выделены исследованиями В.А. Обручева, С.В. Обручева, В.Н. Олюнина, Л.Н. Ивановского. Ни один из них не достигал Байкала, и все они оканчивались высоко в горах (Ивановский, 1979, 1985). В бассейне р. Слюдянки было четыре ледника. Длина самого крупного из них во время последнего оледенения составляла 5.5 км, и он оканчивался ниже 1300 м. На высоте 1200–1400 м лежат стадиальные морены второго четвертичного оледенения, а морены первой фазы хорошо сохранились в 14 км выше устья р. Слюдянки на высоте 1000 м. А мореноподобные валы и бугры, имеющиеся в долине р. Слюдянки ниже этих отметок созданы селевой деятельностью. Примеров таких селевых паводков по реке Слюдянке предостаточно. Так, В.А. Обручев (1934, с. 71) «описал катастрофическое наводнение в районе г. Слюдянки, которое произошло в ночь на 28–29 июля 1934 г. из-за трёхдневного ливня в горах, которое продолжалось 8–10 часов. В результате паводка в пос. Слюдянке были принесены селевым потоком валуны диаметром до 1.5–2 м» (Цит. по Олюнин, 1969, с. 177). Такие же наблюдения были сделаны и в другие годы селевых паводков в Прибайкалье (Селевый паводок…, 1963; Макаров, 2012).

Постановка проблемы

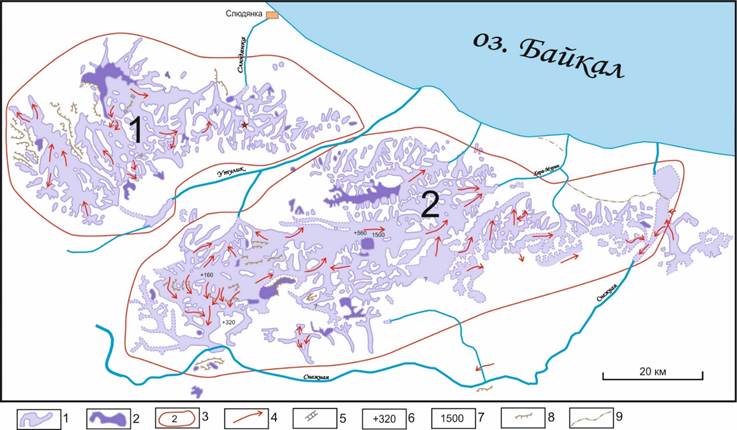

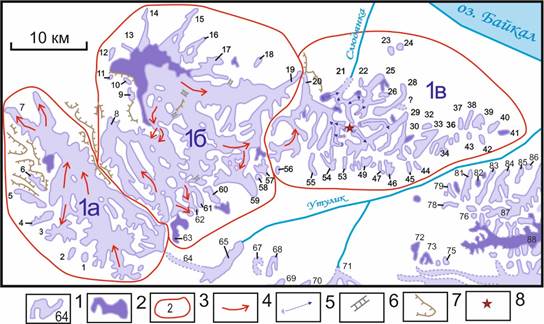

Основные формы рельефа этой части хр. Хамар-Дабан (основные водоразделы и отдельные отроги хребтов, долины крупных рек Большой и Малой Быстрой, Слюдянки, Подкомарной, Левой и Правой Безымянки, Утулика, Шубутуя и Снежной) были сформированы в результате деятельности самых древних ледников первого оледенения второй половины среднего плейстоцена — зырянского и сартанского (рис. 1). Этот ледник имел прогрессивный покровно-долинный тип и максимальных размеров достиг, вероятно, во время первого зырянского оледенения. Элементы строения этого ледника на Хамар-Дабане образовывали обширный Хамар-Дабанский покровный ледник, со временем в каргинское межледниковье (к сартанскому времени) распавшийся на ряд частных более мелких по площади покровно-долинных образований локализовавшихся в районах Маргасанской сопки (за пределами карты рис. 1), в верховьях р. Снежной (за пределами карты), а в интересующем нас районе на водоразделе рр. Утулик – Иркут (ледник Северный, № 1 см. рис. 1) и на водораздельном пространстве рр. Утулик – Снежная (ледник Центральный, № 2 см. рис. 1). Ледник первого центра оледенения на нашей территории во время заключительных стадий стаивания скорее всего превратился в небольшие шапки ледников покровно-долинного типа (рис. 2): 1а — в верховьях р. Тумусун, 1б — в верховьях р. Бол. Быстрой, 1в — в районе пиков Черского и Чекановского. Элементы последнего были нами подробно исследованы при полевых работах на учебной практике по геокартированию 2024 г. (Коваленко и др., 2024).

Рис. 1. Схема реконструкции ледников позднеплейстоценового оледенения Хамар-Дабана (Олюнин, 1969, с изменениями и дополнениями).

1 – древние ледники, 2 – древние снежники, 3 – границы покровных ледников: 1 – Северный, 2 – Утулик-Снежнинский, 4 – направление движения ледников, 5 – каналы стока ледниковых вод, 6 – мощности ледников, 7 – абсолютные высоты, наверное, подошвы ледников, 8 – уступы плато, 9 – подножие гор.

Fig. 1. Scheme of glacier reconstruction of the Late Pleistocene glaciation of the Khamar-Daban (Olyunin, 1969, with modifications and additions).

1 – ancient glaciers, 2 – ancient snow glaciers, 3 – boundaries of cover glaciers: 1 – Severny, 2 – Utulik-Snezhninsky, 4 – direction of glacier movement, 5 – glacier water flow channels, 6 – glacier thicknesses, 7 – absolute heights, probably glacier soles, 8 – plateau scarps, 9 – foothills of mountains.

Рис. 2. Схема реконструкции ледников позднеплейстоценового оледенения Хамар-Дабана (Олюнин, 1969, с сокращениями и дополнениями).

1 – карово-троговые ледники и их порядковые номера (см. табл. 1), 2 – древние снежники, 3 – границы покровно-долинных ледников: 1а – Тумусунский, 1б – Быстринский, 1в – Черского, 4 – направление движения ледников, 5 – направление движения ледников обследованных в 2024 г., 6 – каналы стока ледниковых вод, 7 – уступы плато, 8 – пик Черского.

Fig. 2. Scheme of glacier reconstruction of the Late Pleistocene glaciation of the Khamar-Daban (Olyunin, 1969, with modifications and additions).

1 – ancient glaciers, 2 – ancient snow glaciers, 3 – boundaries of cover glaciers: 1 – Severny, 2 – Utulik-Snezhninsky, 4 – direction of glacier movement, 5 – glacier water flow channels, 6 – glacier thicknesses, 7 – absolute heights, probably glacier soles, 8 – plateau scarps, 9 – foothills of mountains.

Таблица 1

Список и характеристика ледников рис. 2, выделенных В.Н. Олюниным (1969)

Table 1

List and characterization of Fig. 2 glaciers identified by V.N. Oliunin (1969)

|

№ ледника |

Ледник |

Тип ледника |

Длина, км |

Площадь, кв. км |

Мощность, м |

Абсолютная высота конца ледника, м |

Долина реки |

|

Северный склон хр. Хамар-Дабан Бассейн р. Иркут |

|||||||

|

1 |

Ихэнарынский |

к |

1.4 |

0.7 |

– |

1800 |

Ихэ-Нарын |

|

2 |

Дункагорхонский |

к |

1.8 |

1.9 |

– |

1580 |

Дунка-Горхон |

|

3 |

Агнульский главный |

д |

3.5 |

2.8 |

до 100 |

1580 |

Агнуль |

|

4 |

Агнульский правый |

д |

3.4 |

2.0 |

– |

1460 |

— // — |

|

5 |

Зубкогонский |

д |

4.2 |

3.5 |

до 150 |

1450 |

Большой Зубкогон |

|

6 |

Нутразубкогонский |

д |

2.4 |

1.4 |

– |

1420 |

Нурта Зубкогон |

|

7 |

Тумусунский |

д |

17.0 |

92.0 |

200–300 |

1240 |

Тумусун |

|

7а |

Тот же, северный язык |

д |

4.6 |

5.1 |

100–150 |

1100 |

Маргасан |

|

8 |

Маргасанский |

д |

14.3 |

58.4 |

150–200 |

1330 |

— // — |

|

9 |

Маргасанский вост. |

в |

1.2 |

0.9 |

– |

1500? |

— // — |

|

10 |

Маргасанский сев.–вост. |

в |

0.5 |

0.4 |

– |

1400? |

— // — |

|

11 |

Маргасанский северный |

в |

0.6 |

0.4 |

– |

1460? |

— // — |

|

12 |

Харгунский |

в |

1.6 |

0.6 |

– |

1500? |

Харгун |

|

13 |

Мартинский |

д |

3.9 |

1.0 |

<100 |

1440 |

Марта |

|

14 |

Тибельтинский |

д |

6.7 |

3.0 |

<100 |

880 |

Средняя Тибельти |

|

15 |

Тултуйский |

д |

7.6 |

7.3 |

<100 |

860 |

Тултуй |

|

16 |

Лазурский |

д |

4.8 |

2.7 |

– |

1020 |

Лазурская |

|

17 |

Малобыстринский |

д |

4.2 |

4.5 |

– |

1340 |

Малая Быстрая |

|

18 |

Безымянный |

к |

1.4 |

0.7 |

– |

1240? |

Левый приток Бол. Быстрой |

|

18а |

Быстринское снежное поле |

с |

– |

23.5 |

– |

1600–1770 |

Большая Быстрая |

|

19 |

Быстринский |

д |

25.3 |

105.2 |

150–250 |

940 |

То же |

|

20 |

Подкомарнинский* |

д |

11.7 |

24.0 |

150–200 |

940 |

Подкомарная |

|

21 |

Слюдянский* (от вершины 2090 м) |

д |

5.5 |

4.8 |

100–150 |

1000[1] |

Слюдянка |

|

22 |

Безымянный* |

к |

1.2 |

0.3 |

– |

– |

Правый приток р. Слюдянки |

|

23 |

То же* |

к |

0.6 |

0.1 |

– |

1300? |

То же |

|

24 |

— // —* |

к |

0.7 |

0.1 |

– |

1200? |

— // — |

|

Бассейн р. Безымянной |

|||||||

|

25 |

Правобезымянский* |

д |

6.8 |

5.1 |

до 150 |

1200 |

Правая Безымянная |

|

26 |

Безымянный |

к |

1.2 |

0.4 |

– |

1500 |

Правый приток р. Челимихи |

|

27 |

— // — |

к |

0.9 |

0.3 |

– |

1500 |

То же |

|

28 |

Челимихенский* |

д |

5.4 |

2.7 |

80–150 |

1080 |

Челимиха |

|

29 |

Левобезымянский* |

д |

8.0 |

12.2 |

до 1500 |

1100 |

Левая Безымянная |

|

30 |

Исаковский |

д |

2.3–4.6 |

2.7 |

– |

1300? |

Ключ Исаковка |

|

31 |

Безымянный |

к |

0.9 |

0.3 |

– |

1500(?) |

Правый приток Кл. Исаковка |

|

32 |

— // — |

к |

1.3 |

0.4 |

– |

1040 |

Правый приток р. Левой Безымянной |

|

33 |

— // — |

д |

3.9 |

3.3 |

~100 |

950 |

— // — |

|

34 |

Поперчнинский |

д |

2.1 |

1.8 |

– |

1040? |

Ключ Поперечный |

|

35 |

Безымянный |

к |

1.1 |

0.4 |

– |

1080 |

Правый приток Ключа Поперечного |

|

36 |

— // — |

д |

1.2 |

0.6 |

– |

1080 |

То же |

|

37 |

— // — |

д |

1.4 |

0.5 |

– |

1040 |

Правый приток р. Левой Безымянной |

|

38 |

Западный Мангатайский |

д |

2.5 |

0.9 |

– |

850 |

Бол. Мангатай |

|

39 |

Восточный Мангатайский |

к |

1.9 |

1.8 |

– |

1000 |

То же |

|

Бассейн р. Утулик |

|||||||

|

40 |

Безымянный |

к |

1.6 |

0.8 |

– |

1300 |

Левый приток р. Утулик |

|

41 |

Снежное поле |

с |

1.5 |

– |

– |

1080 |

То же |

|

Южный склон хр. Хамар-Дабан Бассейн р. Утулик |

|||||||

|

42 |

Безымянный |

к |

1.0 |

0.2 |

– |

1200? |

— // — |

|

43 |

— // — |

к |

0.8 |

0.2 |

– |

1440? |

— // — |

|

44 |

— // — |

к |

1.3 |

0.4 |

– |

1200? |

— // — |

|

45 |

— // — |

д |

1.5 |

0.3 |

– |

1300? |

— // — |

|

46 |

Восточный Березовский |

д |

1.1 |

1.1 |

– |

1240 |

Ключ Березовый |

|

47 |

Западный Березовский |

д |

0.9 |

0.4 |

– |

1360? |

То же |

|

48 |

Снежное поле |

с |

0.7 |

0.2 |

– |

1600? |

Ключ Мясникова |

|

49 |

Восточный Мясниковский |

в |

1.3 |

0.9 |

– |

1350? |

То же |

|

50 |

Западный Мясниковский |

к |

0.8 |

0.1 |

– |

1400? |

— // — |

|

51 |

Безымянный |

к |

0.3 |

<0.1 |

– |

– |

— // — |

|

52 |

— // — |

к |

0.7 |

0.1 |

– |

– |

Левый приток р. Утулик |

|

53 |

— // — |

к |

1.3 |

0.7 |

– |

1300? |

Спусковая |

|

54 |

Спусковой* |

д |

3.3 |

2.2 |

– |

1160 |

— // — |

|

55 |

Западный Голореченский |

д |

2.7 |

1.1 |

– |

1180 |

Голая |

|

56 |

Безымянный |

к |

1.0 |

0.4 |

– |

1520? |

Правый приток р. Корниловка |

|

57 |

— // — |

д |

2.0 |

1.3 |

– |

1380 |

Левый приток р. Салбак |

|

58 |

— // — |

к |

0.8 |

0.5 |

– |

1540 |

То же |

|

59 |

Большой Салбакский |

д |

6.5 |

9.0 |

200–250 |

1760 |

— // — |

|

60 |

Восточный Салбакский |

к |

2.7 |

1.7 |

– |

1500 |

— // — |

|

61 |

Центральный Сагбакский |

к |

3.1 |

3.7 |

80–100 |

1540 |

Салбак |

|

62 |

Западный Салбакский |

д |

3.6 |

0.6 |

100–150 |

1350 |

— // — |

|

63 |

Снежное поле |

с |

4.2[2] |

3.7 |

– |

1540 |

Левый приток р. Утулик |

|

64 |

Левая ветвь р. Утуликского |

д |

4.5 |

7.5 |

~100 |

1350 |

То же |

|

Северный склон хр. Большой Хамар-Дабан Бассейн р. Утулик |

|||||||

|

65 |

Утуликский |

д |

20.5 |

30.0 |

150–200 |

1140 |

Утулик |

|

66 |

Безымянный |

д |

10.5? |

19.5 |

– |

1360? |

Правый приток р. Утулик |

|

67 |

— // — |

к |

2.5 |

0.8 |

– |

1360? |

То же |

|

68 |

— // — |

д |

2.8 |

0.8 |

– |

1380 |

— // — |

|

69 |

— // — |

д |

6.7 |

5.4 |

~100 |

1320? |

— // — |

|

70 |

Ледник Сухой Пади |

д |

6.8 |

3.2 |

~100 |

1280 |

Падь Сухая |

|

71 |

Северный Шубутуйский |

д |

13.5[3] |

~64.0 |

до 200 |

1000? |

Шубутуй |

|

72 |

Снежное поле |

с |

2.2 |

~2.5 |

– |

1200? |

Россоха |

|

73 |

— // — |

с |

1.7 |

~1.5 |

– |

1200? |

— // — |

|

74 |

Безымянный |

к |

0.5 |

~0.1 |

– |

1440 |

— // — |

|

75 |

— // — |

к |

0.5 |

~0.1 |

– |

1480 |

— // — |

|

76 |

Южный Хвоевой |

к |

0.6 |

~0.2 |

– |

1440 |

Ключ Хвоевой |

|

77 |

Северный Хвоевой |

к |

0.8 |

0.6 |

– |

1440 |

То же |

|

78 |

Потайной |

д |

1.9 |

0.7 |

– |

1240 |

Ключ Потайной |

|

79 |

Безымянный |

к |

1.5 |

0.3 |

– |

1200? |

Правый приток р. Утулик |

|

80 |

Снежное поле |

с |

1.2 |

0.6 |

– |

~1200? |

То же |

|

81 |

Безымянный |

д |

4.6 |

3.5 |

– |

840 |

— // — |

|

82 |

— // — |

к |

0.3 |

0.1 |

– |

– |

— // — |

|

83 |

— // — |

д |

5.1 |

2.3 |

– |

840 |

— // — |

|

84 |

— // — |

д |

4.3 |

3.8 |

– |

840 |

— // — |

|

85 |

— // — |

д |

3.0 |

2.6 |

– |

1080 |

— // — |

|

86 |

— // — |

к |

2.0 |

0.3 |

– |

1100 |

— // — |

|

Бассейн р. Бабха |

|||||||

|

87 |

Западный Бабха |

д |

13.0 |

13.5 |

>150 |

820 |

Бабха |

|

Бассейн р. Солзан |

|||||||

|

88 |

Западный Солзан |

д |

21.0 |

54.7(?) |

250–350 |

640(?) |

Салзан |

Примечание. Названия со звездочкой — палеоледники выделены и описаны в 2024 г. Типы ледников: к – каровые, д – долинные, в – висячие, с – фирновые поля.

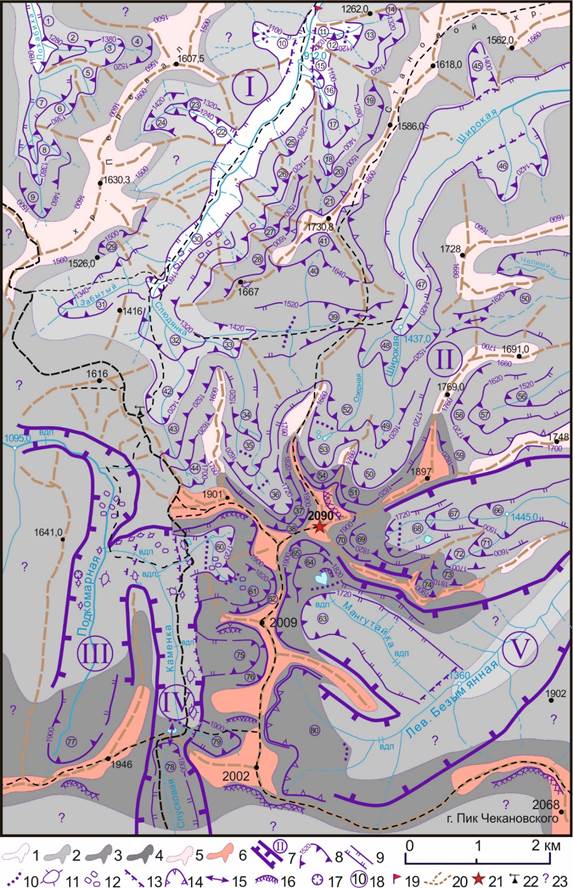

Древнее оледенение в районе пика Черского

Рис. 3. Некоторые гляциальные формы рельефа в районе пика Черского на Хамар-Дабане, выявленные в 2024 году.

Числа в кружках: 1–80 — номера высотных уровней каров палеоледников: 1 – Похабихский, 2 – Боковой-1, 3 – Боковой-2, 4 – Верхнебоковой (висячий), 5 – Двойной-1, 6 – Двойной-2, 7 – Двойной-3, 8 – Двойной-4, 9 – Ягодный, 10 – Левый, 11 – Правый-1, 12 – Правый-2, 13 – Становой-1, 14 – Становой-2, 15 – Рабочий-1, 16 – Рабочий-2, 17 – Лазуритовый-1, 18 – Лазуритовый-2, 19 – Лазуритовый-3 (снежная ниша), 20 – Глухой-1, 21 – Глухой-2, 22 – Узкий, 23 – Поворотный-1, 24 – Поворотный-2, 25 – Веерный-1, 26 – Веерный-2, 27 – Крутой-1, 28 – Крутой-2, 29 – Надгорелый, 30 – Горелый, 31 – Забытый, 32 – Верхнеслюдянский-1, 33 – Верхнеслюдянский-2, 34 – Долгий-1, 35 – Долгий-2, 36 – Долгий-3, 37 – Северо-Западный-1, 38 – Северо-Западный-2, 39 – Северный-1, 40 – Северный-2, 41 – Северный-3, 42 – Казачий, 43 – Надказачий-1, 44 – Надказачий-2, 45 – Прямой, 46 – Парный, 47 – Кривой, 48 – Широкий-1, 49 – Широкий-2, 50 – Широкий-3, 51 – Северо-Восточный-1, 52 – Озерный-1, 53 – Озерный-2, 54 – Северный, 55 – Верхнечелимихенский, 56 – Дальний-1, 57 – Дальний-2, 58 – Дальний-3, 59 – Висячий, 60 – Посетительский, 61 – 3-го Гольца-1, 62 – 3-го Гольца-2, 63 – Мангутайский, 64 – Озера Сердце-1, 65 – Озера Сердце-2, 66 – Тихий-1, 67 – Тихий-2, 68 – Тихий-3, 69 – Восточный-1, 70 – Восточный-2, 71 – Мини-1, 72 – Мини-2, 73 – Короткий-1, 74 – Короткий-2, 75 – Зимний-1, 76 – Зимний-2, 77 – Верхнеподкомарнинский, 78 – Верхнеспусковой, 79 – Верхнекаменский, 80 – Верхнелевобезымянский; I–V — номера языков покровно-долинного ледника Черского: I – Слюдянский, II – Правобезымянский, III – Подкомарнинский, IV – Каменский, V – Левобезымянский.

Fig 3. Some glacial landforms in the area of Chersky Peak on Khamar-Daban identified in 2024.

1 – areas of distribution of the maximum progressive stage of the ninth IED; 2-4 – regressive stages of advance – retreat (oscillations): 2 – the eighth IEDC (Sartan 1 phase), 3 – the seventh IEDC (Sartan 2 phase), 4 – the sixth IEDC before the hyperthermal interglacial; 5-6 – leveling surfaces: 5 – after the Sartan interglacial, 6 – after the hyperthermal interglacial 7-5. 5 thousand years; 7 – sides of troughs and tongue numbers of cover-valley glaciers of the progressive stage of the Sartan glaciation; 8-16 – morphosculptures of the regressive stage: 8 – walls of troughs with marks of absolute heights of trough bottoms, 9 – trogs, 10 – ledges, 11 – ram's foreheads and curly rocks, 12 – large clayey scree moraines, 13 – mouths of hanging troughs (scarps), 14 – nival niches, 15 – breakthrough valleys, 16 – modern snowfalls; 17 – suffusion thermoholes; 18 – numbers of trough height levels (see Table 2); 19 – numbers of trough height levels (see Table 2); 20 – ridges and spurs; 21 – Chersky peak; 22 – Khamar-Daban meteorological station; 23 – unexplored valleys.

Numbers in circles: 1-80 are numbers of altitude levels of paleoglacial caravans: 1 – Pohabikhsky, 2 – Bokovoy-1, 3 – Bokovoy-2, 4 – Verkhnebokovoy (hanging), 5 – Dvoinoy-1, 6 – Dvoinoy-2, 7 – Dvoinoy-3, 8 – Dvoinoy-4, 9 – Yagodny, 10 – Left, 11 – Right-1, 12 – Right-2, 13 – Stanovy-1, 14 – Stanovy-2, 15 – Worker-1, 16 – Worker-2, 17 – Lazuritovy-1, 18 – Lazuritovy-2, 19 – Lazuritovy-3 (snow niche), 20 – Glukhoy-1, 21 – Glukhoy-2, 22 – Narrow, 23 – Povorotny-1, 24 – Povorotny-2, 25 – Veerny-1, 26 – Veerny-2, 27 – Steep-1, 28 – Steep-2, 29 – Nadgorely, 30 – Gorely, 31 – Forgotten, 32 – Verkhnesludyansky-1, 33 – Verkhnesludyansky-2, 34 – Dolgiy-1, 35 – Dolgiy-2, 36 – Dolgiy-3, 37 – Severo-Zapadny-1, 38 – Severo-Zapadny-2, 39 – Severny-1, 40 – Severny-2, 41 – Severny-3, 42 – Cossack, 43 – Nadkazachiy-1, 44 – Nadkazachiy-2, 45 – Straight, 46 – Parny, 47 – Krivoy, 48 – Shiroky-1, 49 – Shiroky-2, 50 – Shiroky-3, 51 – Severo-Vostochny-1, 52 – Ozerny-1, 53 – Ozerny-2, 54 – Northern, 55 – Verkhnechelimikhensky, 56 – Dalny-1, 57 – Dalny-2, 58 – Dalny-3, 59 – Hanging, 60 – Visitor, 61 – 3rd Goltsa-1, 62 – 3rd Golts-2, 63 – Mangutaysky, 64 – Lakes Heart-1, 65 – Lakes Heart-2, 66 – Tikhiy-1, 67 – Tikhiy-2, 68 – Tikhiy-3, 69 – Vostochny-1, 70 – Vostochny-2, 71 – Mini-1, 72 – Mini-2, 73 – Korotkiy-1, 74 – Korotkiy-2, 75 – Zimny-1, 76 – Zimny-2, 77 – Verkhnepodkomarninsky, 78 – Verkhnespuskovoy, 79 – Verkhnekamensky, 80 – Verkhnelevobezymyansky; I-V – numbers of tongues of the Chersky glacier: I – Slyudyansky, II – Pravobezymyansky, III – Podkomarninsky, IV – Kamensky, V – Levobezymyansky.

Окончательно современный гляциальный рельеф района был сформирован благодаря последовательной деятельности разновременных и разновысотных локальных палеоледников, объединенных в систему каров и трогов (лестницы из более чем восьми среднестатистических высотных уровней каров и трогов (СВУК), в районе Мунку-Сардык и четырех в пределах описываемого района) и деятельности флювиогляциальных и подледниковых вод, а также незначительной деятельности склоновых процессов во внеледниковой (перигляциальной) зоне. Нашими геоморфологическими исследованиями 2024 г. в описываемом районе Хамар-Дабана были установлены следующие среднестатистические высотные уровни каров (СВУК), на которых формировались палеоледники: 1–5 СВУК — на описываемой территории нет; остальные с 6 по 9 СВУК приведены в табл. 3 (табл. 3)[4].

Такие же стадии деградации последнего оледенения почти в каждом горном хребте Сибири выделяет Е.В. Максимов (1965, 1968, 1970, 1972). Он сопоставляет каровые уступы в Восточном Саяне со стадиями последнего оледенения. Но для доказательства этого необходим детальный геоморфологический анализ каровой лестницы одной из или близкорасположенных долин однонаправленной экспозиции. Это совершенно необходимо для исключения предполагаемой и доказываемой в некоторых случаях многими исследователями возможности ошибочного включения в регрессивную лестницу каров предыдущей покровно-долинной стадии оледенения. Детальным морфологическим анализом вначале необходимо доказать последовательность развития каров, а потом привязывать их к различным стадиям оледенений. Этот принцип и был положен в основу наших исследований.

Формирование гляциальных морфоскульптур района пика Черского

Установленные нами карово-троговые лестницы районов г. Мунку-Сардык и пика Черского удобнее и логически правильно описывать на данном уровне сбора информации, пользуясь морфологическим или структурным подходом, выделяя и описывая формы локального оледенения — вещественные образования и морфологические формы рельефа, обусловленные деятельностью локального, в частности горного, оледенения прогрессивной наступающей стадии и регрессивной, отступающей. Кроме того, для удобства описания всех наблюдённых (задокументированных) экзарационных и аккумулятивных гляциальных форм рельефа и вещественных образований в пределах какой-либо долины, склона хребта (также могущих быть результатом оледенений ранних стадий) мы предлагаем воспользоваться еще несколькими понятиями, использованных при описании гляциального рельефа горного массива Мунку-Сардык. Гляциальные морфологические парагенезисы (ГМП) — это одновозрастные генетически связанные и взаимообусловленные одним ледником формы локального оледенения. В случае же объединения разновозрастных гляциальных форм или при возникновении затруднений и сомнений в соотнесении каких-либо структур одному леднику, мы будем пользоваться понятием гляциального морфологического комплекса (ГМК). Совокупность же всех ГМК, созданных ледниками одной долины, одного отдельного горного элемента или небольшого горного отрога, мы предлагаем называть гляциальной морфологической системой (ГМС), а совокупность всех гляциальных форм района с многочисленными ГМС — гляциальным рельефом.

В состав каждого выделенного нами ГМК (см. табл. 3), как правило, входит определенный набор форм локального оледенения: 1) формы активного льда (отрезок трога в виде расширения современной речной долины с относительно выположенным дном; псевдотеррасы или плечи трогов, иногда нескольких уровней — вложенные троги, устьевой ригель, сопровождающий висячие ГМК притоков; крутой, как правило, скальный уступ, в некоторых случаях, служащий или являющийся реликтовой стенкой кара возрожденного ледника данного ГМК, бараньи лбы и курчавые скалы); 2) аккумулятивные или моренные (береговые, конечные, срединные морены абляционного, абляционно-осыпного и осыпного типов (последние преобладают, в основном, в наиболее гипсометрически высоких ГМК); 3) супрагляциальные (наледниковые, аструктурные и подледниковые) формы пассивного или мертвого льда (термокарст, бугры, конуса и валы морен так называемого инверсионного рельефа, 4) созданные подледниковыми водами (ярусные долины или маргинальные каналы, которые более характерны для древних ГМК седьмого или восьмого СВУК, эпигенетические ущелья, трех морфологических типов: а) берущих свое начало из притоков и текущих вдоль главной долины вблизи нее, б) долины прорыва, пересекающие водоразделы, в) ложбины подледникового стока, формирующиеся водными потоками, текущими от края ледников вниз к центру трога.

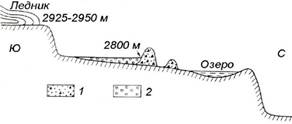

Частные гипсометрические различия структур одного и того же среднестатистического высотного уровня в одной долине, объясняется рисунком 4, а также частичным врезанием или моренным перекрытием более молодым, выше расположенным, ледником структур более древнего ниже расположенного.

Рис. 4. Образование в рельефе двух разноуровневых ступеней одного и того же среднестатистического высотного уровня (по Ивановскому, 1981, с. 131).

1– конечные морены, 2– озерно-речные отложения.

Fig. 4. Formation in the relief of two different-level steps of the same average height level (according to Ivanovsky, 1981, p. 131).

1 – terminal moraines, 2 – lake-river sediments.

Таблица 2

Возраст и последовательность ГМК долин рек бассейна р. Слюдянка

Table 2

Age and sequence of MMC of river valleys of the Slyudyanka River basin

|

Среднестатистический высотный уровень каров (СВУК) |

n |

9 |

8 |

7 |

6 |

5 |

4 |

3 |

2 |

1 |

|

Время экзарационной активности ледников, тыс. лет тому назад |

80 |

>24? |

24 |

11 |

8 |

5.5 |

2.4 |

0.56 |

0.31 |

0.11 |

|

Продолжительность последующего абляционного периода тыс. лет |

56 |

12? |

13 |

3 |

2.5 |

3.1 |

1.84 |

0.25 |

0.20 |

0.15 |

|

Название ГМК |

Хамар-Дабанский |

Левый, Правый-1, Правый-2, Становой-1, Становой-2, Рабочий-1, Рабочий-2, Горелый |

Забытый, Верхнеслюдянский, Казачий и еще 10 шт., показынных на рис. 3 |

Долгий, Северный, Надгорелый |

Северо-Западный |

Нет |

Нет |

Нет |

Нет |

Нет |

|

Тип ледников |

Покровно-долинный |

Карово-троговый |

Карово-короткотроговый |

Каровый |

||||||

Примечание: палеоледники 5–1 СВУК описаны в Восточном Саяне и могут быть встречены в Центральном Хамар-Дабане, где имеются абсолютные отметки выше 2200 м.

Таблица 3

Характеристика древних ГМК района пика Черского

Table 3

Characteristics of ancient CMCs of the Chersky Peak area

|

№ на карте рис. 3 |

СВУК |

Время максимального развития (тыс. лет) |

Название |

Экспозиция |

Абсолютная высота (м) |

Mаксиимальная длина каров (км) |

Mаксимальная длина трогов (км) |

Дополнительная характеристика |

|

Казанцевское межледниковье |

||||||||

|

Зырянское покровное оледенение |

||||||||

|

|

Нет |

80 |

Хамар-Дабанский |

С |

2400 |

>25 |

>35 |

|

|

Каргинское межледниковье |

||||||||

|

Сартанское покровно-долинное оледенение, первая стадия |

||||||||

|

|

|

>24 |

Ледник Черского |

|

>2000 |

8–10 |

10–15 |

Район пика Черского |

|

Сартанское карово-троговое оледенение, вторая стадия |

||||||||

|

1 |

9 |

24 |

Похабихский |

С |

1180 |

0.5 |

1.5 |

р. Похабиха |

|

10 |

9 |

24 |

Левый |

ЮВ |

1100 |

0.25 |

0.5 |

Левый приток р. Слюдянки |

|

11-12 |

9 |

24 |

Правый |

ЗСЗ |

1020-1120 |

0.25 |

0.5 |

Правый приток р. Слюдянки |

|

15-16 |

9 |

24 |

Рабочий |

С |

1000-1100 |

0.25 |

0.75 |

— // — |

|

22 |

9 |

24 |

Узкий |

ЮВ |

1240 |

0.25 |

0.75 |

Левый приток р. Слюдянки |

|

30 |

9 |

24 |

Горелый |

СВ |

1160 |

0.5 |

>2.0 |

Кар в ущелье р. Слюдянки ниже устья руч. Забытый |

|

47 |

8 |

<24 |

Кривой |

С |

1420 |

0.75 |

2.5 |

Среднее течение р. Широкой |

|

42 |

8 |

<24 |

Казачий |

ССВ |

1420 |

1.0 |

2.1 |

Ур. Казачья Поляна |

|

32-33 |

8 |

<24 |

Верхнеслюдянский |

З→C |

1320-1420 |

1.5 |

3.0 |

р. Слюдянка |

|

31 |

8 |

<24 |

Забытый |

ВСВ |

1320 |

0.75 |

2.0 |

руч. Забытый |

|

2-3 |

8 |

<24 |

Боковой |

З |

1280 |

0.5 |

1.0 |

р. Похабиха, правый борт |

|

5-8 |

8 |

<24 |

Двойной |

С→СЗ |

1380 |

0.5 |

0.5 |

— // — |

|

13-14 |

8 |

<24 |

Становой |

З |

1320-1420 |

0.25 |

0.75 |

р. Слюдянка, под Становым хр. |

|

17-18 |

8 |

<24 |

Лазуритовый |

С |

1280-1420 |

0.75 |

1.25 |

Правый приток р. Слюдянки |

|

23-24 |

8 |

<24 |

Поворотный |

В |

1320-1420 |

0.5 |

1.0 |

Левый приток р. Слюдянки |

|

25-26 |

8 |

<24 |

Веерный |

СЗ |

1280-1420 |

0.5 |

0.5 |

Висячие, по правому борту р. Слюдянки |

|

45 |

8 |

<24 |

Прямой |

ЮЮВ |

1400 |

0.75 |

0.75 |

Левый борт р. Широкой |

|

46 |

8 |

<24 |

Парный |

ССЗ |

1420 |

0.75 |

1.0 |

Правый борт р. Широкой |

|

4 |

7 |

11 |

Верхнебоковой |

З |

1520 |

0.25 |

0.5 |

р. Похабиха под хр. Перевал |

|

9 |

8 |

11 |

Ягодный |

С |

1460 |

0.5 |

1.0 |

Истоки р. Похабиха |

|

19-21 |

7 |

11 |

Глухой |

ССВ |

1510-1700 |

0.5 |

1.5 |

Правый приток р. Слюдянки |

|

27-28 |

7 |

11 |

Крутой |

СЗ |

1530-1600 |

0.25 |

0.25 |

Висячие, по правому борту р. Слюдянки |

|

29 |

7 |

11 |

Надгорелый |

ЮВ |

1500 |

0.25 |

0.25 |

Над Горелой Поляной |

|

71-72 |

7 |

11 |

Мини |

ВСВ |

1600-1700 |

0.75 |

>1.25 |

Ручей к востоку от пика Черского |

|

66-68 |

7 |

11 |

Тихий |

В |

1520-1620-1720 |

0.75 |

3.25 |

— // — |

|

63 |

7 |

11 |

Мангутайский |

ЮВ |

1720 |

0.5 |

2.25 |

руч. Мангутайский |

|

60 |

7 |

11 |

Посетительский |

З |

1720 |

0.25 |

>1.0 |

руч. Посетительский |

|

56-58 |

7 |

11 |

Дальний |

ВСВ |

1520-1620-1720 |

1.25 |

2.0 |

Правый приток руч. Челимиха |

|

55 |

7 |

11 |

Верхнечелимихенский |

В |

1620 |

0.5 |

>2.0 |

Верховья руч. Челимиха |

|

52-53 |

7 |

11 |

Озерный |

ССВ |

1620-1720 |

1.0 |

2.0 |

р. Озерная |

|

48-50 |

7 |

11 |

Широкий |

СВ |

1520-1620-1720 |

2.25 |

3.5 |

р. Широкая |

|

43-44 |

7 |

11 |

Надказачий |

ССЗ |

1520-1620-1700 |

0.75 |

1.25 |

Выше ур. Казачья Поляна |

|

39-41 |

7 |

11 |

Подпокровный |

З→Ю |

1520-1620-1720 |

1.75 |

2.5 |

В верховьях р. Слюдянки, мог быть перехвачен Северным ледником |

|

34-36 |

7 |

11 |

Долгий |

ССЗ |

1520-1620-1720 |

1.5 |

2.5 |

К северо-западу от пика Черского |

|

После сартанское межледниковье, отмеченное поверхностью выравнивания на высотах 1760–1500 м |

||||||||

|

80 |

6 |

8 |

Верхнелевобезымянский |

В→СВ |

1900 |

1.5 |

>6.5 |

Детально не обследовался |

|

79 |

6 |

8 |

Верхнекаменский |

СЗ→С |

1900 |

1.0 |

3.25 |

Впадал в Верхнеподкомаринский |

|

47 |

6 |

8 |

Верхнеспусковой |

Ю |

1900 |

0.75 |

2.0 |

Верховья р. Спусковой |

|

77 |

6 |

8 |

Верхнеподкомарнинский |

С |

1900 |

1.0 |

5.5 |

Впадал в Большебыстринский, детально не обследовался |

|

75-76 |

6 |

8 |

Зимний |

З |

1820-1900 |

0.5 |

1.25 |

Приток Каменского |

|

73-74 |

6 |

8 |

Короткий |

СВ |

1810-1900 |

1.0 |

1.75 |

К востоку от пика Черского |

|

69-70 |

6 |

8 |

Восточный |

В |

1820-1900 |

0.5 |

>2.0 |

— // — |

|

64-65 |

6 |

8 |

Озера Сердца |

ЮВ |

1820-1900 |

0.55 |

0.70 |

Впадал в Верхнелевобезымянский |

|

61-62 |

6 |

8 |

3-го Гольца |

СЗ |

1820-1900 |

1.25 |

1.5 |

Впадал в Верхнекаменский |

|

59 |

6 |

8 |

Висячий |

ВСВ |

1820 |

0.5 |

0.5 |

К северо-востоку от пика Черского |

|

54 |

6 |

8 |

Северный |

С |

1820 |

1.5 |

>2.0 |

К северу от пика Черского |

|

51 |

6 |

8 |

Северо-Восточный |

CВ |

1820 |

2.5 |

>3.0 |

Север-северо-восточнее пика Черского |

|

37-38 |

6 |

8 |

Северо-Западный |

СЗ |

1820-1900 |

0.1 |

0.75 |

Карово-короткотроговый |

|

Климатический оптимум (термический максимум, интергляциал), поверхность выравнивания на высотах 2000– 1900 м, могучий лес рос до современной высоты 2150 м |

||||||||

В данной статье мы рассматриваем только ГМК. Выявление и описание ГМП, задача более сложная и пока решена нами только для ГМП 1–5 среднестатистических высотных уровней горного массива Мунку-Сардык в Восточном Саяне. Выявление и описание более древних ГМП будет решаться нами по мере сбора и обработки полевых материалов в последующих статьях.

Существует мнение М.Г. Гросвальда, В.Н. Олюнина и С.А. Архипова, что все ледники Восточного Саяна, являются остатками позднеплейстоценового сартанского оледенения. Возраст этого оледенения был определен с помощью радиоуглеродного и термолюминесцентного методов и составляет 10–23 тыс. лет.

Развитие гляциального рельефа территории, прилегающей к пику Черского в Хамар-Дабане, шло до 6-го СВУК (8 тыс. лет) на одинаковых высотных уровнях с горным массивом Мунку-Сардык, как и во всем Восточном Саяне. На Хамар-Дабане, как и на Мунку-Сардык до этого времени еще могли существовать остатки покровно-долинных ледников аналогичные Окинскому. Они интенсивно выравнивали территорию Хамар-Дабана до высот 2400–2800 м. Ниже них развивались локальные ледники, представляющие или стадиальные отступающие регрессивные ледники, в той или иной мере питаемые этими покровными ледниками или же они могли быть самостоятельными ледниками, развивающимися по мере скачкообразного повышения уровня региональной снежной границы. Так или иначе на изучаемой территории были сформированы морфоскульптуры 9–6-го среднестатистического высотного уровня каров и трогов (СВУК) 9 – 8 – 7 и 6-го уровня.

Главными реперами относительного определения одновозрастных высот или рубежей (уровней) в районах Хамар-Дабана и Мунку-Сардык могут являться выровненные абразионные поверхности покровных ледников зырянского (в районе Мунку-Сардык — окинского) олединения с максимумом в 80 тыс. лет, остатки которого по ряду полученных нами косвенных факторов могли сохраняться до 8 тыс. лет, т. е. до конца сартанского оледенения. Это значительно может понижать их возраст с 80 тыс. лет (Коваленко, 2011) до 24–11 тыс. лет и позволяет увязывать многие факты палеогляциальных процессов в районе Мунку-Сардык с этими реликтовыми остатками.

Гляциальные формы с южной экспозицией резко отличаются от аналогичных форм с северной. Первые более пологие, протяжённие, имеют более высокие значения абсолютных высот, а северные резче выраженные, несколько круче и не столь протяженные. К последним можно отнести и формы, имеющие как правило высоты 1420–1720 м и развивающиеся на пологих, выровненных поверхностях (см. формы с южной экспозицией верховий р. Слюдянка, а с северной — по р. Широкой).

Пик Черского представлял собой центр покровно-долинного ледника, языки с которого устремлялись на север в долину современной Слюдянки, на запад в долину Подкомарной и Бол. Быстрой, на восток и юго-восток в долину современной Левой Безымянной. Это крайняя северная вершина меридионального отрога хр. Хамар-Дабан, соединяющегося через 4 км на юге с серединой большого широтного хребта, простирающегося на 40 км от г. Вершина Босан (2275 м) на западе, до г. Мангутай (1856 м) на востоке.

Сравнивая амплитуды отступания локальных карово-троговых ледников и, учитывая, что последним оледенением на Мунку-Сардык, которые развивались до термального максимума, были ледники 6-го СВУК, вертикальный размах морфоскульптур карово-троговых ледников составлял: 2300mах–2220min=80 м, а в Хамар-Дабане это были локальные ледники с абсолютным размахом высот морфоскульптур тоже 80 м (1900mах–1820min=80 м), получаем прекрасное совпадение данных, что позволяет коррелировать их между собой и считать последние хамар-дабанские карово-троговые ледники одновозрастными шестому уровню СВУК Мунку-Сардык. Далее сравнивая высоту границы леса в районе Мунку-Сардык равной 2100 м, и в Хамар-Дабане равной 1700 м, мы получим разницу в 400 м (2100 – 1700 = 400 м). Такую же величину мы получаем сравнивая максимальные и минимальные высоты каров 6-го СВУК этих районов (для Мунку-Сардык — 2300max – 1900max = 400 м и для Хамар-Дабана — 2220min – 1820min = 400 м), что еще раз доказывает их полную идентичность как по возрасту, так и по высоте формирования с той лишь поправкой, что высоты хамар-дабанских морфоскульптур надо уменьшать на 400 м при сравнении с мунку-сардыкскими.

Далее, проведя такое же сравнение для остальных СВУК на Мунку-Сардык и Хамар-Дабане, мы тоже получим близко совпадающие данные (табл. 4).

Таблица 4

Сравнение гляциальных морфоскульптур Мунку-Сардык и Хамар-Дабана (район пика Черского)

Table 4

Comparison of glacial morphosculptures of Munku-Sardyk and Khamar-Daban (Chersky Peak area)

|

№ п/п |

Сравниваемый признак |

Мунку-Сардык |

Хамар-Дабан |

Процент совпадения (с учетом 400-метровой разницы абсолютных высот) |

|

1 |

Вертикальный размах морфоскульптур 9 СВУК |

1540 – 1270 = 270 м |

1240 – 970 = 270 м |

100 |

|

2 |

Вертикальный размах морфоскульптур 8 СВУК |

1640 – 1540 = 100 м |

1460 – 1280 = 160 м |

137.5 |

|

3 |

Разница максимальных высот 8 и 9 СВУК |

1540 – 1280 = 260 м |

|

|

|

4 |

Разница минимальных высот 8 и 9 СВУК |

1270 – 1000 = 270 м |

|

|

|

5 |

Вертикальный размах морфоскульптур 7 СВУК |

2120 – 1880 = 240 м |

1720 – 1500 = 220 м |

91.7 |

|

6 |

Вертикальный размах морфоскульптур 6 СВУК |

2300 – 2220 = 80 м |

1900 – 1820 = 80 м |

100 |

|

7 |

Разница максимальных высот 6 и 7 СВУК |

2300 – 1900 = 400 м |

100 |

|

|

8 |

Разница минимальных высот 6 и 7 СВУК |

2220 – 1820 = 400 м |

100 |

|

|

9 |

Разница максимальных высот 7 и 8 СВУК |

2120 – 1720 = 400 м |

100 |

|

|

10 |

Разница минимальных высот 7 и 8 СВУК |

1520 – 1280 = 240 м |

60 |

|

|

11 |

Разница высот поверхностей выравнивания по максимальным высотам |

2160 – 1760 = 400 м |

100 |

|

|

12 |

Абсолютный вертикальный размах морфоскульптур регрессивной стадии |

2300 – 1270 = 1030 м |

1900 – 970 = 930 м |

90.3 |

|

13 |

Абсолютный вертикальный размах палеоледников (Окинского и Черского) |

2400 – 1270 = 1130 м |

2000 – 860 = 1140 м |

99.1 |

|

14 |

Уровень конечных морен |

Абс. высота 1260 м |

Абс. высота 860 м |

100 |

|

15 |

Поверхность выравнивания после 7-го СВУК (максимальные высоты) |

2160 |

1760 |

100 |

|

16 |

Экзарационная подошва покровно-долинного палеоледника Черского |

Окинского — 2400 м |

Черского — 2000 м |

100 |

|

17 |

Разница высот экзарационных подошв покровно-долинных ледников |

2400 – 2000 = 400 м |

100 |

|

|

18 |

Абсолютная высота границы леса |

2100 |

1700 |

100 |

|

19 |

Разница высот границы леса |

2100 – 1700 = 400 м |

||

Из табл. 4 видно, что морфометрические данные одновозрастных форм гляциального рельефа Хамар-Дабана и Мунку-Сардык в большинстве своем совпадают, а незначительные отличия, на наш взгляд, являются недоработками или ошибками в фиксации данных первого полевого сезона 2024 г. и, которые при дальнейших исследованиях, скорее всего, могут быть скорректированы более точно.

Отсюда следует ряд интересных заключений и выводов.

1. Хамар-Дабанский блок, как и Саянский (Мунку-Сардыкский), до рубежа 8 тыс. лет тому назад развивались одинаково.

2. После гипертермического интергляциала гляциальные процессы в Хамар-Дабанском регионе, по крайней мере в районе пика Черского, прекратились, что связано с тем, что блок опустился на 400 м (или поднялся на ту же величину мунку-сардыкский блок, что сути дела не меняет) и его абсолютные высоты стали значительно ниже региональной снеговой границы последующих оледенений 1–5-го СВУК (табл. 5). Следует заметить, что высот снеговых линий 1–5-го СВУК хватает для абсолютных отметок самых высоких гор центральной части Хамар-Дабана (2400–2600), где вероятно можно будет обнаружить гляциальные морфоскульптуры этих среднестатистических уровней при дальнейших исследованиях.

Table 5

Quantitative and age parameters of glacial-nival landforms of the Munku-Sardyk mountain massif and the Chersky Peak area of Khamar-Daban

|

|

Среднестатистические высотные уровни (СВУК) |

|||||||

|

Мунку-Сардык |

Черского |

|||||||

|

8 |

7 |

6 |

Гиперинтергляциал |

8 |

7 |

6 |

Гиперинтергляциал |

|

|

Средняя высота дна каров (м) |

1615 |

1978 |

2271 |

3755* |

1373 |

1619 |

1862 |

3355** |

|

Высота региональной снежной границы (м) |

1551* |

1898* |

2182* |

3607* |

1309** |

1541** |

1773** |

3207** |

|

Граница леса (м) |

1118* |

1368* |

1572* |

2600 |

876** |

1011** |

1163** |

2200** |

Примечание. Данные полученные: 1615 — измерениями в поле опытным путем; 1551* — расчетным путем в районе Мунку-Сардык (Коваленко, Гергенов, 2022а; 1151** — расчетным путем по данным района Мунку-Сардык (с учетом 400-метровой разницы абсолютных высот)

При этом на практике в действительности могло быть реализовано множество вариантов развития тектонических событий: 1) поднялся на 400 м Саянский блок, 2) опустился на 400 м Хамар-Дабанский блок, 3) Саянский блок поднялся на 200 м, а Хамар-Дабанский на эту же величину опустился — в итоге будет все равно 400 м, и т. д. Блоки могли подниматься или опускаться в любом направлении, но получившийся итог, который мы сейчас имеем — это все та же разность в абсолютных отметках основных морфологических структур, учитывая которую можно легко проводить корреляционные связи различных процессов: ландшафтных, гидрогеологических, палеогеографических, нивальных и пр. между Хамар-Дабанским и Мунку-Сардыкским блоками.

Формы рельефа покровного оледенения

Первые покровные ледники по сибирской шкале вероятно соответствовали самаровскому ледниковому периоду (135–100 тыс. лет назад). Подробно оледенение этого возрастного уровня рассматривает В.Н. Олюнин в книге «Неотектоника и оледенение Восточного Саяна» (1965). По его мнению, это оледенение в Восточном Саяне было значительным по площади и носило преимущественно долинно-каровый характер, местами переходя в покровное оледенение. Наступившее потепление казанцевского межледниковья явилось причиной интенсивной деградации этого ледника.

Следующее зырянское покровное оледенение произошло 80 тыс. лет назад (окинское в районе Мунку-Сардык и хамар-дабанское на Хамар-Дабане. Ледниковый покров последнего в каргинское межледниковье распался на отдельные покровы-шапки, увенчавшие в Хамар-Дабане наиболее высокие горные территории ледниками, названные нами: Северным и Центральным. В этот интергляциал заложились или продолжили свое формирование главные речные долины: Снежная, Утулик, Слюдянка, Иркут. Центральный покров из-за своего довольно большого размера, сохранил свое единство, обширный характер и локализацию, и после каргинского межледниковья, а Северный, во время сартанского оледенения с максимумом развития 24 тыс. лет тому назад, распался на ряд более мелких, локальных покровно-долинных ледников: Тумусунский, Быстринский, Черский (см. рис. 3). Максимальные контуры ледника Черского в пределах изучаемой территории картируются по линии максимального развития конечных морен ледников 9-го СВУК, вероятных приемников и продолжателей процессов оледенения территории (см. рис. 3). В конце периода абляции ледников 9-го СВУК по долине р. Слюдянки они отступили до абсолютной высоты 1050–1060 м в современном исчислении.

Морфологические формы гляциального рельефа верхних течений рек Слюдянки, Подкомарной, Бол. и Мал. Быстрых, Левой и Правой Безымянных созданы были скорее всего Хамар-Дабанским покровно-долинным палеоледником зырянского оледенения (70–80 тыс. лет назад). Этот ледник на севере Хамар-Дабана имел площадное водораздельно-долинное распространение и из центральных областей хребта спускался в сторону Байкала и в долину Иркута. Этот ледник был прогрессивного типа оледенения и довольно быстро стаял, оставив на нашей территории лишь минимальное количество аккумулятивных форм, и выровненные (сглаженные) водоразделы всех хребтов и отрогов. Местоположение конечных остатков деградированного ледника перед окончательным стаиванием показаны на рис. 1, 2 и 3. На нашей территории в районе пика Черского из центра ледника, располагавшегося непосредственно над пиком, им прорабатывались основные направления речных долин вдоль главных долинных языков I–V (см. рис. 3): I — Слюдянский, II — Правобезымянский, III — Подкомарнинский, IV — Каменский, V — Левобезымянский. Границей между первым и вторым языком является Становой хребет, заходящий своей юго-западной оконечностью на нашу территорию, западной же границей Слюдянского языка является хр. Комар. Границы распространения остальных ледников хорошо оконтурены крутыми курчавыми стенками склонов долин крупных рек, обработанные льдом этих ледников. Расплывчатый характер контуров Слюдянского языка и относительно плохая сохранность морфоскульптур этого языка объясняется его северной экспозицией, весьма способствующей длительной его абляции, создающей благоприятные условия для развития осцилляционных процессов отступающих регрессивных ледников разнообразной направленности экспозиций от широтного до северного и южного направлений. В результате на территории развития этого языка сформировалась плоскогорная наклонная поверхность в междуречье верховий рек Слюдянки и Челимихи. Высота конечных морен этого ледника в абсолютном значении 1000 м была определена еще Е.В. Павловским в 1948 г. (Павловский, 1948). По нашим данным нижний вертикальный предел распространения морен этого ледника составляет 860 м, а верхний предел распространения экзарационных морфоскульптур как 2000 м, что соответствует вертикальному размаху развития краевых (самых дальних и самых древних) морфоскульптур ледника в 1140 м. При этом нижние пределы распространения языков покровно-долинного ледника Черского не поддается точному практическому определению из-за наложившегося на его внешние границы стадиальных локальных карово-троговых ледников, в частности ледников 9-го СВУК.

Локальные карово-троговые формы рельефа

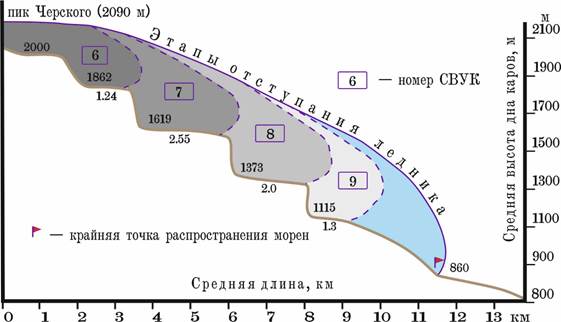

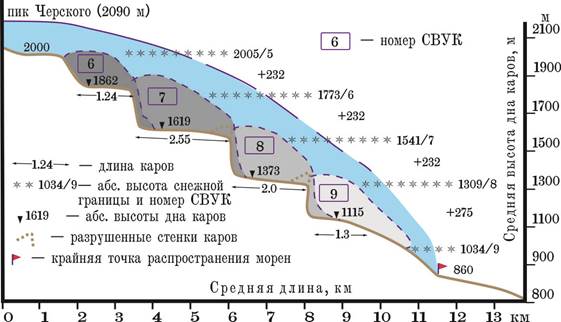

К гляциальным морфоскульптурам локальных стадиальных оледенений на территории Хамар-Дабана в районе пика Черского относятся все формы рельефа от 9 до 6-го СВУК, морфометрическая характеристика которых приведена в табл. 6 и на рис. 4. Близкие морфометрические данные всех ГМК Хамар-Дабана могут указывать на однотипность протекавших гляциальных процессов на всем их временном отрезке развития. Морфологический анализ не дает однозначного ответа на их происхождение. Согласно нашим исследованиям здесь можно предположить две гипотезы.

Первой гипотезы мы придерживались при описании гляциальных форм рельефа в переделах горного массива Мунку-Сардык (Коваленко, 2011, 2011а, 2013). Она предполагает генетическую связь с остатками покровно-долинного ледника предыдущего оледенения (в горном массиве Мунку-Сардык — Окинского, а на изучаемой территории на Хамар-Дабане — ледника Черского) — источниками ледового питания разновозрастных и разновысотных локальных ледников-стадиалов. Долинные языки покровно-долинных ледников, продолжая отступать в горы, формируют трудно объяснимые кароподобные уступы по долинам основных рек (рис. 4) и подпитывают обломочным материалом морены локальных, скорее всего возрожденных ледников, выходящих из этих каров. Скопления этого материала в виде конечных бугров в центре каров вблизи ригелей способствует разветвлению долин: зарождению двух направлений каровых лестниц выше каров и двух ледовых стоков ниже ригелей этих каров (Коваленко, 2023). Последние подвижки льдов из вышележащих областей питания этих ледников освободили крутые склоны мегакаров от обломочного материала, предопределив значительно более меньшие объемы морен последующих ледников 1–5-го СВУК, которые уже развивались согласно второй гипотезы.

Таким образом, все ледниковые формы рельефа с 8-9 до 6-го СВУК[5] включительно (табл. 2, 3) являлись реликтовыми сартанского оледенения, а при абляции и отступании эти ледники всегда гипсометрически выше имели мощные области питания. Отступали они в межледниковые периоды потеплений, а наступали или прекращали отступать и останавливались, иногда на длительное время, в периоды похолоданий, когда происходило формирование своеобразных форм ледникового рельефа — каров и трогов — в современном рельефе в виде своеобразных расширений речных долин с выположенными руслами и аккумулятивным характером рек и широким развитием признаков флювиогляциальных процессов — своеобразные зандровые площадки стагнационного ледника. При таких остановках или небольших осцилляциях, на конце отступающих языков льда формировались уступы и отлагались мощные морены абляционно-осыпного типа. Большие мощности льда или длительное стояние концов ледников на одном месте приводило к классическому формированию осыпной морены, которая создавала условия для образования двух стоков-прорывов в этих обрывах (стенках каров) — зарождению двух однопорядковых долин (в районе Мунку-Сарлык) или двух каров (в районе Хамар-Дабана). В качестве многочисленных примеров можно указать на образование двух долин в каре п/л Усть-Иркутного, когда были заложены долины Среднего и Белого Иркутов; в каре п/л Портулановского, когда были заложены долины рр. Белого Иркута и Мугувека; в каре п/л Лесного, когда возникла долина руч. Горелого и была продолжена долина р. Мугувека; в каре п/л Лесного, когда были заложены стоки п/л. Сухого и Пристенного (Коваленко, 2014, с. 57 и цветная вклейка), а в описываемом районе: п/л Озёрный, 3-го Гольца, Озера Сердца, Восточного и Верхнелевобезымянского (см. рис. 3). Формирование как минимум двух стоков льда — яркий и постоянный признак каровых ледников — их визитная карточка, указывающая на явный гляциальный, а не нивальный, характер процессов происходящих в данном каре. Никаких двух стоков, кроме центрального, часто переуглубленного, в снежных или нивально-эрозионных нишах и нагорных террасах не образуется (Коваленко, Гергенов, 2022а).

После термического интергляциала 7–5.5 тыс. лет тому назад вся масса реликтового льда, оставшегося от сартанского оледенения, стаяла, и масштабы последующих ледников в нашем районе значительно уменьшились. После этого времени, гляциальные формы древних, более мощных ледников, стали хорошо сохраняться в палеоформах в виде высоких плечей (псевдотеррас) трогов на бортах основных долин и в виде выровненных водоразделов горных отрогов. Большинство из них характеризуется экзарационным характером, т. к. их аккумуляционные части из-за их прогрессивного характера находились гипсометрически ниже. Они сохранились благодаря тому, что мощностей (высот) более молодых карово-троговых ледников не хватало их уничтожить. Это, как правило, сплошные поля оригинальных курчавых скал на крутых высоких частях бортов долин древних трогов. Детально исследуя разновозрастные морфоскульптуры, можно определить величину охвата территории и продолжительность каждой осцилляции. Так по самым удаленным конечным моренам определяем величину максимального распространения ледников, а по размерам выровненных площадок относительное время межстадиального потепления, ширину которых последующие ледники следующего этапа похолодания даже иногда и не могли преодолеть и уничтожить морфоскульптуры предыдущего этапа похолодания.

На последнем этапе отступания покровно-долинных ледников и во время гипертермального интергляциала 7.5–5 тыс. лет назад, последние ледяные языки и шапки покровно-долинного ледника из-за резкого повышения температуры очень быстро стаяли, обеспечив большой объем многоводных флювиогляциальных потоков, которые, смешиваясь с моренным материалом предыдущих стадий, сформировали катастрофические сели (Коваленко, Гергенов, 2022) прокатившиеся по всем речным долинам, а в северных отрогах Хамар-Дабана достигавшие оз. Байкал. Это доказывается многими исследователями для более северных районов.

Таблица 6

Данные для построения гипотетической лестницы каров ледников горного массива Мунку-Сардык и Хамар-Дабана

Table 6

Data for constructing a hypothetical staircase of glacier carr ladders of the Munku-Sardyk and Khamar-Daban mountain ranges

|

|

Среднестатистические высотные уровни (СВУК) |

|||||||

|

Мунку-Сардык |

Черского |

|||||||

|

6 |

7 |

8 |

9 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

|

Средняя высота дна каров (м) |

2280 |

1978 |

1627 |

1540 |

1862 |

1619 |

1373 |

1115 |

|

Прирост высоты от более древнего уровня (м) |

+302 |

+351 |

+87 |

— |

+243 |

+246 |

+258 |

— |

|

Средняя длина (м) |

2146 |

1944 |

1366 |

>2000 |

1236 |

2555 |

2000 |

1333 |

|

Прирост длины от более древнего уровня (м) |

+202 |

+578 |

–634 |

— |

–1319 |

+555 |

+667 |

— |

|

Общая сумма средних длин = 7456 м |

Общая сумма средних длин = 7197 м |

|||||||

Рис. 4. Гипотетическая лестница развития ГМК (каров и трогов) района пика Черского с предположительным отступанием языков ледника Черского по первой гипотезе.

Условные обозначения см. рис. 3.

Fig. 4. Hypothetical ladder of MMC development (karrows and trogs) of the Chersky Peak area with presumed retreat of the Chersky Glacier tongues according to the first hypothesis.

For notation see Fig. 3.

По второй гипотезе никаких регрессивных, отступающих все выше в горы ледников в связи с повышением уровня снеговой линии при наличии остатков покровных ледников никогда не существовало, т. к. объяснить развитие каров при такой схеме невозможно, доказательством чего служат все существующие схемы их образования у многочисленных авторов разных регионов мира. Согласно этой гипотезе гипотетическая лестница каров и трогов локальных палеоледников 6–9-го СВУК образовалась без наличия более древнего покровно-долинного ледника в результате только скачкообразного повышения уровня региональной снеговой линии. При этом уровень региональной снеговой линии каждого локального оледенения всегда находится ниже уровня формирования гляциального льда (рис. 5). По этой гипотезе формирование самого нижнего уровня лестницы каров после каргинского межледниковья могло начаться с резкого похолодания, которое понизило уровень снежной региональной линии до высоты 1034 м (9-й СВУК), а закончиться достижением уровней (каров и снежной линии) значительно превышающих максимальные абсолютные высоты хребтов Хамар-Дабана в районе пика Черского (6-й СВУК).

Рис. 5. Гипотетическая лестница развития ГМК (каров и трогов) района пика Черского с предположительным повышением абсолютных высот региональной снеговой линии по второй гипотезе.

Условные обозначения см. рис. 3.

Fig. 5. Hypothetical ladder of MMC development (karrows and troughs) of the Chersky Peak area with presumed increase in absolute heights of the regional snow line according to the second hypothesis.

For notation see Fig. 3.

Карово-троговые гляциально-морфологические комплексы девятого СВУК

К морфоскульптурам девятого СВУК относится шесть ГМК: Похабихский (1)[6], Левый (10), Правый (11–12), Рабочий (15–16), Узкий (22), Горелый (30). Возрастные рамки развития и морфометрические параметры ГМК приведены на рис. 3-4 и табл. 2-4 и 6. Абсолютная высота верхнего предела распространения гляциальных морфологических комплексов этого СВУК составляет 1240 м, а нижний 1000 м.

Карово-троговые гляциально-морфологические комплексы восьмого СВУК

По возрасту этот комплекс по сибирской шкале, вероятно, отвечал первой фазе сартанского оледенения (24–22 тыс. лет назад) и в нашей лестнице соответствует восьмому СВУК в общем количестве 12 ГМК: Кривой (47), Казачий (42), Верхнеслюдянский (32–33), Забытый (31), Боковой (2–3), Двойной (5–8), Становой (13–14), Лазуритовый (17–18), Поворотный (23–24), Веерный (25–26), Прямой (45), Парный (46). Возрастные рамки развития и морфометрические параметры ГМК приведены на рис. 3-4 и в табл. 2-4 и 6. Абсолютная высота верхнего предела распространения гляциальных морфологических комплексов этого СВУК составляет 1460 м, а нижнего — 1280 м.

Карово-троговые гляциально-морфологические комплексы седьмого СВУК

К морфоскульптурам седьмого СВУК относится 16 ГМК: Верхнебоковой (4), Ягодный (9), Глухой (19–21), Крутой (27–28), Надгорелый (29), Мини (71–72), Тихий (66–68), Мангутайский (63), Посетительский (60), Дальний (56–58), Верхнечелимихенский (55), Озерный (52–53), Широкий (48–50), Надказачий (43–44), Подпокровный (39–41), Долгий (34–36). Возрастные рамки развития и морфометрические параметры ГМК приведены на рис. 3-4 и табл. 2-4 и 6. Абсолютная высота верхнего предела распространения гляциальных морфологических комплексов этого СВУК составляет 1720 м, а нижнего 1500 м.

Оледенение 7-го СВУК, вероятно, было самым длительным с формированием поверхности выравнивания в верхней покровной части на высотах 1760–1500 м. Морфоскульптуры этого олоеденения на территории исследований занимают самые большие площади распространения.

Возраст основных структур ГМК, соответствовал второй фазе сартанского оледенения (11–10 тыс. лет назад) и относится к седьмому среднестатистическому высотному уровню.

Карово-троговые гляциально-морфологические комплексы шестого СВУК

К морфоскульптурам шестого СВУК относится 13 ГМК: Верхнелевобезымянский (80), Верхнекаменский (79), Верхнеспусковой (47), Верхнеподкомарнинский (77), Зимний (75–76), Короткий (73–74), Восточный (69–70), Озера Сердца (64–65), 3-го Гольца (61–62), Висячий (59), Северный (54), Северо-Восточный (51), Северо-Западный (37–38). Возрастные рамки развития и морфометрические параметры ГМК приведены на рис. 3-4 и табл. 2-4 и 6. Абсолютная высота верхнего предела распространения гляциальных морфологических комплексов этого СВУК составляет 1900 м, а нижний 1810 м.

Заключение

В этой первой статье мы рассмотрели основные элементы строения гляциального рельефа северной части хр. Хамар-Дабан в районе пика Черского Сюдянского района Иркутской области, выявленные во время полевого сезона 2024 года путем сравнения с аналогичными гляциальными морфологическими комплексами горного массива Мунку-Сардык, исследованию которых автором было посвящено более 20 лет. В последующих статьях на основе полевого сезона 2025 г. мы подробно остановимся на деталях геоморфологического строения описываемого района и приведем статистические данные по основным параметрам гляциальных форм.

Литература

Геологические памятники Байкала / сост. Г.В. Рязанов. Новосибирск: ВО Наука, Сибирская издательская фирма, 1993. 160 с.

Ивановский Л.Н. Особенности развития долин на южном побережье Байкала в антропогене // История развития речных долин и проблемы мелиорации земель. Сибирь и Дальний Восток. Новосибирск: Наука. 1979. С. 55–62.

Ивановский Л.Н. Значение селей в формировании отложений плейстоцена южного побережья Байкала // География и природные ресурсы. 1985. № 3. С. 35–42.

Ивановский Л.Н. Основные вопросы древнего оледенения Прибайкалья // География и природные ресурсы. 1993. № 3. С. 148–155.

Имбри Д., Имбри К.П. Тайны ледниковых эпох. Москва: Прогресс, 1988. 263 с.

Коваленко С.Н. Гляциальная геоморфология района г. Мунку-Сардык. Статья 1. Формы локального оледенения долин рек Мугувек и Белого Иркута // Вестник кафедры географии Вост.-Сиб. гос. академии образования. 2011. № 1 (2). C. 38–62. Электрон. версия печат. публ. Режим доступа: http://www.twirpx.org/file/701108/ (дата обращения: 11 марта 2025).

Коваленко С.Н. Гляциальная геоморфология района г. Мунку-Сардык. Статья 2. Формы локального оледенения долин рек Бугота, Буговек, Средний Иркут и Жохой // Вестник кафедры географии Вост.-Сиб. гос. академии образования. 2011а. № 2 (3). C. 48–59.

Коваленко С.Н. Гляциальная геоморфология района г. Мунку-Сардык. Статья 3. Статистический геоинформационный анализ форм локального оледенения // Вестник кафедры географии Вост.-Сиб. государственной академии образования. 2013. № 1-2 (7). С. 47–62. Электрон. версия печат. публ. Режим доступа: http://www.twirpx.org/file/1691935/ (дата обращения: 11 марта 2025).

Коваленко С.Н. К возрасту рельефа в районе горы Мунку-Сардык (Восточный Саян) // Вестник кафедры географии Вост.-Сиб. государственной академии образования. 2014б. № 4 (11). С. 56–65. Электрон. версия печат. публ. Режим доступа: http://www.twirpx.org/file/1691910/ (дата обращения: 11 марта 2025).

Коваленко С.Н. К уточнению параметров карово-трогового комплекса в районе горы Мунку-Сардык // Вестник кафедры географии Вост.-Сиб. государственной академии образования. 2014а. № 2–3 (10). С. 70–72. Электрон. версия печат. публ. Режим доступа: http://www.twirpx.org/file/1691916/ (дата обращения: 11 марта 2025).

Коваленко С.Н. О границах и объемах современного оледенения района г. Мунку-Сардык (Восточный Саян) // Вестник кафедры географии Вост.-Сиб. государственной академии образования. 2014. № 1 (9). С. 19–31.

Коваленко С.Н. Орогенез в количественных параметрах гляциальной геоморфологии горного массива Мунку-Сардык // Рифтогенез, орогенез и сопутствующие процессы: материалы IV Всероссийского симп. с участием иностранных ученых, посвящ. 90-летию со дня рождения академика Н.А. Логачева. Иркутск, 14−15 октября 2019 г. Иркутск: Изд. ИЗК СО РАН, 2019. С. 75–77.

Коваленко С.Н. Некоторые особенности и геоморфологические признаки палеоледников и палеоснежников горного массива Мунку-Сардык // Геология и окружающая среда. 2023. Т. 3, № 4. С. 182–196. DOI 10.26516/2541-9641.2023.4.182

Коваленко С.Н., Акулова Ю.В. Каменные глетчеры горного массива Мунку-Сардык // Геология и окружающая среда. 2022. Т. 2, № 1. С. 135–153. DOI 10.26516/2541-9641.2022.1.135

Коваленко С.Н., Гергенов И.И. К вопросу об источниках рыхлого материала, причин и мест зарождения катастрофических селей в районе горного массива Мунку-Сардык // Геология и окружающая среда. 2022. Т. 2, № 3. С. 120–132. DOI 10.26516/2541-9641.2022.3.120

Коваленко С.Н., Гергенов И.И. Опыт выделения современных и древних снежников горного массива Мунку-Сардык // Геология и окружающая среда. 2022а. Т. 2, № 3. С. 133–148. DOI 10.26516/2541-9641.2022.3.133

Коваленко С.Н., Гергенов И.И. Высокогорные формы рельефа горного массива Мунку-Сардык // Геология и окружающая среда. 2022б. Т. 2, № 4. С. 122–140. DOI 10.26516/2541-9641.2022.4.122

Макаров С.А. Сели Прибайкалья. Иркутск: Изд-во Ин-та географии им. В.Б Сочавы СО РАН, 2012. 111 с.

Максимов Е.В. Кары, как основной показатель динамики снеговой линии в горах // Докл. на ежегодных чтениях памяти Л.С. Берга. Т. 8 (14). Ленинград, 1968. С. 93–117.

Максимов Е.В. Новые данные о ритмичности природных процессов в горно-ледниковых районах // Докл. отд. и комис. Геогр. об-ва СССР. Ленинград, 1970. Т. 30, вып. 16. С. 119–130.

Максимов Е.В. О происхождении террас Мондинской котловины в Восточном Саяне // Изв. ВГО. 1965. Т. 97, вып. 4. С. 370–373.

Максимов Е.В. Проблемы оледенения Земли и ритмы в природе. Ленинград, 1972. 295 с.

Обручев В.А. Необычный силь в Хамар-Дабане // Природа. 1934. № 9. С. 70–71.

Олюнин В.Н. Древнее оледенение Хамар-Дабана // География и геоморфология Азии. Москва: Наука, 1969. С. 174–191.

Олюнин В.Н. Неотектоника и оледенение Восточного Саяна. Москва: Наука, 1965. 126 с.

Олюнин В.Н. Основные особенности геоморфологического строения Хамар-Дабана и южного побережья Байкала // Записки Забайкальского отд. Географ. о-ва СССР. Чита, 1963. Вып. 22. С. 58–70.

Павловский Е.В. О четвертичном оледенении Южного Прибайкалья // Изд. АН СССР. Сер. геол. 1948. № 5. С. 156–160.

Селевый паводок в г. Слюдянке 20 июня 1960 г. Москва: изд-во АН СССР. 1963. 72 с.

Уфимцев Г.Ф. Морфотектоника Байкальской рифтовой зоны. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1992. 216 с.

Коваленко Сергей Николаевич,

кандидат геолого-минералогических наук,

664025, Иркутск, ул. Ленина, д. 3,

Иркутский государственный университет, геологический факультет,

доцент кафедры динамической геологии,

тел.: (3952)20-16-39,

еmail: igpug@mail.ru

|

|

Статья получена: 29.01.2025; исправлена: 10.02.2025; принята: 14.02.2025.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Коваленко С.Н. Гляциальные морфоскульптуры пика Черского (хр. Хамар-Дабан). Статья 1: введение в проблему // Геология и окружающая среда. 2025. Т. 5, № 1. С. 159-182. DOI 10.26516/2541-9641.2025.1.159. EDN: DMHWCL

[1] Приводится по данным Е.В. Павловского (Павловский, 1948).

[2] Ширина снежного поля

[3] От Патового озера

[4] Нумерацию возрастной последовательности СВУК и ГМК (карам и трогам в троговой лестнице долины) лучше всего давать в обратной последовательности, т. е. от современных к древним, как это принято в обозначении речных террас. Это позволяет легко привязать любую лестницу каров и конечных моренных образований к наиболее достоверному уровню — современному, и в дальнейшем легко наращивать их при обнаружении более древних образований.

[5] СВУК — среднестатистический высотный уровень каров и трогов.

[6] Числа в скобках — номера ледников на рис. 3 и в табл. 3.