https://doi.org/10.26516/2541-9641.2025.2.162

EDN: XORZQN

Онтология научных открытий и догадок при организации и проведении научно-исследовательских работ со студентами и школьниками при изучении окружающей среды горного массива Мунку-Сардык (Восточный Саян)

С.Н. Коваленко

Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия

Аннотация. В статье на опыте более чем 20-ти летнего руководства научно-исследовательскими работами студентов в наиболее всесторонне исследованном горном массиве Мунку-Сардык, рассматривается история основных научных достижений и открытий (озарений), а также причины и условия их появления в процессе научной полевой деятельности, полевых учебных практик и написания научных и квалификационных работ и диссертаций. Приводится, на момент написания статьи, полный список научных проблем, тем и объектов изучения окружающей природной среды изучаемого района, которые можно использовать при научно-исследовательской деятельности студентов и школьников.

Ключевые слова: хребет Мунку-Сардык, научно-исследовательские работы студентов и школьников, окружающая среда, научные открытия (озарения), опыт организации полевых научных исследований, изучение ледников, изучение высокогорных наледей, изучение всех типов горного рельефа, организация метеорологических наблюдений

ОНТОЛОГИЯ — научная дисциплина, которая ищет истину с помощью рассуждений, а не эмпирических данных.

Введение

Основная причина, заставившая взяться за написание этой статьи, это наболевший вопрос, связанный с трудностями вовлечения молодого поколения в мир научно-исследовательской деятельности при изучении окружающей среды. На опыте более чем 20-ти летнего руководства научно-исследовательскими работами студентов в наиболее всесторонне исследованном горном массиве Мунку-Сардык, рассматривается история основных научных достижений и открытий (озарений), а также причины и условия их появления в процессе научной полевой деятельности, полевых учебных практик и написания научных и квалификационных работ и диссертаций.

Выбранный высокогорный район исследований счастливо характеризуется бедной лесной растительностью с большими открытыми пространствами лесотундры и высокогорной тундры, что позволяет легко изучать в поле геоморфологическую структуру всех образований, слагающих рельеф территории: склоновый эрозионно-денудационный и аккумулятивный, абразивно-аккумулятивный нивально-гляциальный, флювиогляциальный, аллювиально-речной и аллювиально-наледный, пролювиально-селевый. Последние две разновидности, как показали исследования последних лет представлены специфическими высокогорными типами, резко отличающимися от аналогичных среднегорных и равнинных территорий с близким нивальным климатом и аналогичными типами (лесотундра и тундра приполярных и полярных территорий). Не последнюю роль в этой специфичности играет и высокая расчлененность высокогорья и гляциальная предистория, в процессе которой были сформированы главные морфоскульптуры (плоские водоразделы и плоскогорья, глубоко врезанные вложенные одна в другую многоярусные троговые долины, в которых речная эрозия, из-за очень слабой эрозионной энергии по сравнению с гляциальной, не смогла уничтожить все это разнообразие форм рельефа.

Принципы и правила организации успешных полевых исследований горных территорий молодыми учеными (НИРС)

1. Главное правило, выработанное нами в течении многолетней работы со студентами, это прежде всего ее длительность, непрерывность (без каких-либо отвлечений на другие исследования, часто совершенно другого плана и характера, часто требующих совершенно нового методологического, а часто и теоретического подхода. Только упорность и непрерывное направленное и в тоже время всестороннее напряжение внимания позволит каждому исследователю достичь практически высокозначимых результатов, успехов в работе и совершить научное открытие.

В качестве примера можно привести процесс осуществления открытий в нашей рабочей группе, много лет изучающей природу одного небольшого района. Такой подход позволил во вроде бы в однообразно скучном районе гор, где все формы рельефа были созданы процессами олединения, выявить богатую и разнообразную по форме и происхождению геоморфологическую и ландшафтно-биологическую структуру природы. Если первая более или менее нами освещена в многочисленных наших статьях, то последняя ждет еще своего исследователя.

Так за более четверть века наше внимание и любовь к этому району были вознаграждены следующими счастливыми научными догадками и открытиями. В начале, как и предполагалось или предопределялось всеми предшествующими наработками предыдущих исследователей (Перетолчин, 1908; Геологическая карта…, 1961; Объяснительная записка…, 1962; Максимов, 1965; Олюнин, 1965; и др.), проработав первые 3–5 лет (2002–2008 гг.), нами были сделаны закономерно вытекающие изо всех наших и предыдущих исследований материалов ряд гляциологических не открытий, а заключений, лежащих как бы на поверхности.

Первым настоящим современным исследователем описываемого района, следует считать Ольгу Дроздову, которая еще будучи школьницей отдала свое сердце белому гольцу Мунко Саридаку во время школьной экспедиции со спортивными интересами. В следствие этого поступила затем в Иркутский педуниверситет на естественно-географический факультет. И, собирая материал для дипломной работы (Дроздова, 2004), была участницей экспедиций клуба Портулан в 2003, 2004 гг., а став аспиранткой В.М. Плюснина в ИГ СО РАН сама организовывала свои экспедиции: в 2005 г. летом (первая летняя экспедиция, показавшая, что можно в нашем районе успешно работать и летом) (Коваленко и др, 2009), 2006, 2007 и 2009 гг. весной с Портуланом и самостоятельная полуторамесячная самая продуктивная летняя экспедиция 2006 г. — настоящий подвиг молодого исследователя, который, как и первая летняя экспедиция 2005 г., требует подробного освещения.

Первые летние экспедиции

2005 год

1. Первой и основной задачей этой экспедиции было выяснить, удобно ли работать в районе и как ведут себя ледники летом. Как показала экспедиция в районе горного массива Мунку-Сардык вести научно-исследовательские работы летом чрезвычайно удобно, словно в парке, проходимость хорошая, доступность объектов отличная, географических научных загадок и не решенных проблем множество.

Результаты экспедиционных полевых работ показали, что работать летом вблизи ледников и на них, можно ограниченное время, зависящее от состояния погоды. Невозможно подойти к ним в ясную солнечную погоду и при дожде. В это время по поверхности ледника падают вытаивающие камни размером от 0.2х0.10х0.2 до 3х2х2 м (Коваленко, Акулова, 2022). Движущиеся с большой скоростью глыбы часто сталкиваются между собой или налетают на остановившиеся камни и меняют траекторию своего движения на 45–60° от прежнего направления. При этом скорость движения обломков меняется.

Эти обломки горных пород являются основой современных осыпных морен у края ледников. Сами морены по характеру слагающих их обломков сильно напоминают отвалы современных горных выработок. Количество падающих обломков горных пород значительно убывает при пасмурной погоде, когда солнце скрыто за облаками или уходит за горизонт. Очень мало их ночью и в морозные утренние часы.

В дождливую теплую погоду к опасным быстро катящимся обломкам добавляется новая опасность для исследователя — водно-каменные селевые потоки и оползни больших масс камней по поверхности ледника. Первые прогнозируемы, т. к. движутся по водотокам и довольно часты. Мы наблюдали движущиеся селевые потоки в течение часа друг за другом по одному и тому же желобу или водотоку с интервалом в 1–2 мин. Одно селевое тело еще не достигло подножия, а за ним уже следует следующее. Такие долго функционирующие дискретные селевые потоки и оползни с большим количеством обломочного материала формируют по краю ледника бугры, возвышающиеся над основной мореной. На леднике Перетолчина морена пополняется в основном обломочным материалом без какой-либо примеси мелкообломочной составляющей (глина, песок, щебень). Много бугров у подножия ледника и в верховьях Белого Иркута, большая часть которых, вероятно, сформирована селевыми и оползневыми процессами.

2. При недостаточно хорошей погоде участники посетили и выполнили необходимые работы на ледниках Перетолчина и Радде, зафиксировали размеры наледей в конце лета. Вдоль осевой линии последней современной морены ледника Перетолчина проложили спутниковый-профиль-трек — пешеходную тропу, пометив ее вешками. Как показало время, эти вешки сохранялись до 2020 г. и теперь при упоминании тропы мы ее называем Тропа Дроздовой.

3. ![]()

![]() Открытие пути с небольшим удобным

участком конной тропы через перевал Прямой от устья руч. Ледяного по

водоразделу рр. Бел. Иркут–Буговек до кафе на тракте. По ходу надо держаться

ближе к склону долины р. Буговек (в настоящее время, благодаря нашим заботам по

благоустройству тропы и рекламе среди туристов, этот путь представляет из себя

хорошо натоптанную тропу, начинающуюся от лагеря на левом борту р. Буговек в

750 м от автомобильного моста).

Открытие пути с небольшим удобным

участком конной тропы через перевал Прямой от устья руч. Ледяного по

водоразделу рр. Бел. Иркут–Буговек до кафе на тракте. По ходу надо держаться

ближе к склону долины р. Буговек (в настоящее время, благодаря нашим заботам по

благоустройству тропы и рекламе среди туристов, этот путь представляет из себя

хорошо натоптанную тропу, начинающуюся от лагеря на левом борту р. Буговек в

750 м от автомобильного моста).

4. ![]() Во время экспедиции были встречены

туристы: 12 чел. из Германии, плюс 8 человек сопровождения (они-то и сделали

мосты и наметили флажками путь до оз. Эхой, который в настоящее время

превратился в хорошую набитую тропу); 12 студентов 3 курса специальности

Экология и туризм из Гданьска (Польша), 2 — из Израиля, с

проводником-инструктором из Иркутска, 5 — из Москвы.

Во время экспедиции были встречены

туристы: 12 чел. из Германии, плюс 8 человек сопровождения (они-то и сделали

мосты и наметили флажками путь до оз. Эхой, который в настоящее время

превратился в хорошую набитую тропу); 12 студентов 3 курса специальности

Экология и туризм из Гданьска (Польша), 2 — из Израиля, с

проводником-инструктором из Иркутска, 5 — из Москвы.

5. 11 августа этого года на озере Эхой на противоположных его берегах находилось два снежника, без признаков полного стаивания в этом году. Этими наблюдениями было положено начало режимного наблюдения за этими снежниками.

2006 год

Эта вторая летняя экспедиция была самая продолжительная (44 дня). 24 июня автостопом заехали аспирантка ИГ СО РАН О.В. Дроздова, ее подруга учитель средней школы Олеся Гусева и турист-волонтер Дмитрий Карбышев, продержавшийся с девушками почти неделю.

Еще одна группа поддержки в составе с.н.с. ИГ СО РАН А.Д. Китова и доцента Иркутского педагогического университета С.Н. Коваленко заехала 19 июля на личной машине брата Ольги Дроздовой. Все это время, после побега Д. Карбышева, девушки жили вдвоем, лишь изредка им помогали проходящие мимо туристы. Жили на лагере Портулан и только 17 июля переехали на новое место на границу леса по долине р. Мугувек, поэтому новому лагерю на красивой полянке (рис. 1) дали название Дом-2.

За это время робензоны пережили наводнение, когда разбушевавшаяся водная стихия меняла русла рек. Так, например, после паводка устье р. Мугувек переместилось на 500 м вниз по течению Белого Иркута. Заготовили и насолили горного лука. Работалось легко, мешали только горные козлы, не дававшие им прохода по речным наледям.

Рис. 1. Базовый лагерь (станция) Дом-2 вблизи границы леса в долине р. Мугувек в июле 2006 г.

Fig. 1. Base camp (station) Dom-2 near the forest border in the Muguvek River valley in July 2006.

Все запланированные мероприятия экспедиции были успешно выполнены.

1. На леднике цветной несмываемой краской нарисовали стрелки на камнях-турах, реперных фототочках, а камни, напротив открытых частей ледников, пометили стрелкой и числом года 2006 (рис. 2 и 3), как это делал 100 лет тому назад С.П. Перетолчин:

«Для исследования явлений движения в будущем, на боковом обнажении куполообразного холма цирка, где начинается левая морена, я сделал пометку краской и связал эту точку с такой же пометкой на большом камне морены, лежащем теперь от пометки на скале в расстоянии 10 метров. Пометка на камне отмечена числом года 1906. Для наблюдений отступания ледника такая же пометка с числом года 1906 сделана на большом камне, лежащем у основания откоса конечной морены правого потока» (Перетолчин, 1908, с. 11).

2. Были описаны горные ландшафты, заверенные почвенными разрезами.

3. Второй раз (первый был летом 2005 г.) посещены ледники Южный, Перетолчина (рис. 4), Радде (рис. 5) и Пограничный (рис. 6). На последний ходили через перевалы 26-го Партсъезда (2748 м) и Бурхан (2950 м).

4. На леднике Перетолчина отобраны пробы льда с красными микроводорослями хламиномонады, широко встречаемые и на многолетних снежниках (рис. 7). Водоросли были изучены под микроскопом прямо в палатке.

![]() 5. В промоинах-проталинах на закрытой осыпной мореной части

ледника задокументированы обнажения погребенного льда (рис. 8), этот факт служил доказательство того, что «ледники не

умирают, а лишь прячутся на время (до нескольких сотен и тысяч лет) под землей

(под осыпными моренами), чтобы при очередном похолодании вновь возродиться во

всей красе».

5. В промоинах-проталинах на закрытой осыпной мореной части

ледника задокументированы обнажения погребенного льда (рис. 8), этот факт служил доказательство того, что «ледники не

умирают, а лишь прячутся на время (до нескольких сотен и тысяч лет) под землей

(под осыпными моренами), чтобы при очередном похолодании вновь возродиться во

всей красе».

![]() 6.

Обнаружен 25 июля 2006 г. минимальный термометр (рис.

9), установленный С.П. Перетолчиным 19 июня 1900 г. по старому стилю или 2

июля по новому стилю. Извлечена старая записка (рис. 10) и вложена

новая.

6.

Обнаружен 25 июля 2006 г. минимальный термометр (рис.

9), установленный С.П. Перетолчиным 19 июня 1900 г. по старому стилю или 2

июля по новому стилю. Извлечена старая записка (рис. 10) и вложена

новая.

«Спиртовой minimum-термометр (работы Ф.О. Мюллера в С.-Петербурге) подвешен на проволочных поддержках внутри цилиндрической железной коробки диаметром 15 см, длиною 50 см снабженной небольшой продолговатой дверцей для осмотра прибора. Последнюю можно осторожно открыть и сделать отсчет термометра. Для новой установки указателя, коробку нужно вынуть из ее места, наклонить в сторону столбика спирта, чтобы указатель скатился к его концу, и затем положить ее на прежнее местo и закрыть дверцею. Термометр заложен 19 июня 1900 года на абсолютной высоте 2860 метров, немного ниже границы явно-брачных растений (Табл. XIII, рис. 3). Заметное отступление от некоторых научно-технических условий установки термометра в данном случае положительно необходимо, так как и здесь возможны случаи, при которых демонстративно поставленный прибор может возбудить праздное любопытство какого-нибудь бурята-охотника и повлечь за собою неизбежную его порчу или поломку.

Таблица XIII

|

За зиму |

1900-01 г. |

minimum |

(—) 36,0 °С |

|

За зиму |

1901-02 г. |

minimum |

(—) 35,5 °С |

|

За зиму |

1902-03 г. |

minimum |

(—) 33,5 °С |

|

За зиму |

1903-04 г. |

minimum |

(—) 35,5 °С |

|

За зиму |

1904-05 г. |

minimum |

(—) 32,4 °С |

|

За зиму |

1905-06 г. |

minimum |

(—) 35,0 °С |

|

За зиму |

1906-07 г. |

minimum |

(—) 34,2 °С[1] |

Пользуясь этим термометром, я нашел, что minimum температуры с 19-го по 22-е июня 1900 года был = 3,0 °С. Minimum 26-го июня 1901 г., за ненастные дни, = (—) 6,5 °С., 28 июня 1906 г. = (—) 3,5 °С. Начав наблюдение minimuma годовой температуры в указанном пункте с 1901 года и производя отсчеты термометра ежегодно я привожу эти данные в таблице.» (Перетолчин, 1908, с. 29–30).

Рис. 2. Камень-репер, показывающий положение нижней границы открытого льда на леднике Перетолчина в 2006 г.

Fig. 2. Repeater stone showing the position of the lower boundary of open ice on the Peretolchina Glacier in 2006.

Рис. 3. Камень-репер, показывающий положения нижней границы открытого льда на леднике Радде в 2006 г., нисколько не изменил за 10 лет своего положения относительно ледника. Фото от 25.07.16.

Fig. 3. Repeater stone showing the position of the lower boundary of open ice on the Radde Glacier in 2006 has not changed its position relative to the glacier at all during 10 years. Photo from 25.07.16.

Рис. 4. Вид ледника Перетолчина от оз. Эхой летом 2006 г., фото 65 от 25.07.06.

Fig. 4. View of the Peretolchina glacier from the lake. Ehoi in summer 2006, photo 65 from 25.07.06.

Рис. 5. Ледник Радде летом 2006 г., фото 186 от 29.07.06.

Fig. 5. Radde Glacier in summer 2006, photo 186 from 29.07.06

Рис. 6. Ледник Пограничный. Вид с г. Мунку-Сардык, фото 1061 от 27.07.07.

Fig. 6. Pogranichny glacier. View from Munku-Sardyk, photo 1061 from 27.07.07.

Рис. 7. Красные водоросли на поверхности ледника Перетолчина (арбузный лед), фото 65 (Коваленко и др., 2022а).

Fig. 7. Red algae on the surface of Peretolchina glacier (watermelon ice), photo 65 (Kovalenko et al., 2022a).

Рис. 8. Погребенный лед, перекрывающая осыпная морена мощностью не более метра и подземная молочная река, текущая с открытой части ледника Перетолчина, фото 54 от 24.07.06.

Fig. 8. Buried ice, overlapping scree moraine not more than a metre thick and underground milky river flowing from the open part of the Peretolchina Glacier, photo 54 dated 24.07.06.

Рис. 9. Минимальный термометр С.П. Перетолчина в металлической капсуле сделанной еще С.П. Перетолчиным в 1900 г. в том виде, к каком она была извлечена нами 25 июля 2006 г., фото 117.

Fig. 9. Minimal thermometer of S.P. Peretolchin in a metal capsule made by S.P. Peretolchin in 1900, as it was retrieved by us on 25 July 2006, photo 117.

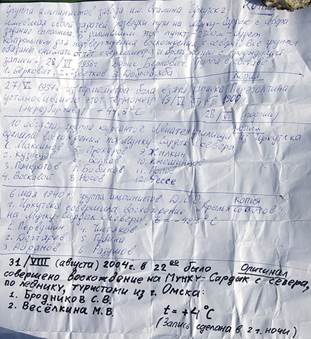

Рис. 10. Записка, извлеченная нами из капсулы термометра Перетолчина, фото 132 от 26.07.06.

Fig. 10. Note we extracted from the Peretolchin thermometer capsule, photo 132 of 26.07.06.

Содержание старой записки приводится ниже.

Копия записки взятой 25.07.2006 г. в 1022 (орфография и пунктуация сохранены)

Копия

Группа альпинистов завода им. Сталина Иркутск-2

имевшая своей задачей разведки пути на Мунку-Сардык с севера

задание выполнила. В дальнейшем этот пункт — 2800 м — будет

контрольным для подтверждения восхождения с севера. Все группы

обязаны снимать отчет с термометра и брать копии с предыдущей

записи. 28/VI 1938 г. Борис Беркович. Группа в составе:

1. Беркович, 2. Цветков, 3. Добробаба.

Копия

27/VI 1937 г. Из термометра была взята записка Перетолчина

установившего этот термометр 19/VI ст. ст. 1900 г.

(неразборчиво) –44,5° С 28/VI (Подписи)

Копия

10 августа группа курсантов Авиатехучилища из Иркутска

сделала восхождения на Мунку-Сардык с севера.

1. Максимов 5. Прохоров 9. Жилкин

2. Кузнецов 6. Волков 10. Кмошинцов

3. Панкратов 7. Бобиков 11. Попов

4. Восковой 8. Носов 12. Фессе

Копия

6 мая 1940 г. группа альпинистов Д.С.О. «Крылья Советов»

г. Иркутска совершила восхождение

на Мунку-Сардык с севера. t= –49,5° C

1. Первушин 4. Чистяков

2. Дегтярев 5. Губина

3. Абрамов 6. Разумов

Оригинал

31/VIII (августа) 2004 г. в 2200 было

совершено восхождение на Мунку-Сардык с севера,

по леднику, туристами из г. Омска:

1. Бродников С.В.

2. Веселкина М.В. t= +4° C

(Запись сделана в 2 ч. ночи)

Подробности содержания записки, установленной С.П. Перетолчиным, мы неожиданно совсем недавно нашли в статье Б. Берковича, руководителя первого спортивного восхождения на вершину с северной стороны 27 июня 1937 г. (Беркович, 1937): «Восточносибирское отделение императорского русского географического общества. Термометр-минимум поставлен близ ледника северного склона вершины Мунку-Сардык 19 июня 1900 г. Поставлен термометр членом отделения С. Перетолчиным».

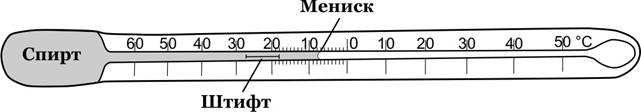

В минимальном термометре (рис. 11) имеется стеклянный штифт с утолщениями на концах, помещенный в спирт и свободно перемещающийся по нему. Рабочее положение термометра строго горизонтально. Перед установкой термометр некоторое время держат вертикально резервуаром со спиртом вверх, пока штифт не опустится до мениска столбика, после этого устанавливают термометр в рабочее положение. Если температура понижается, спирт сжимается и штифт следует за мениском спиртового столбика под действием сил поверхностного натяжения. Если температура повышается, спирт расширяется и мениск уходит (на рис. вправо), а штифт остается на месте, отмечая правым концом значение минимальной температуры.

Рис. 11. Устройство минимального термометра Перетолчина.

Fig. 11. The device of the Peretolchin minimum thermometer.

На рисунке зафиксированное значение минимальной температуры составляет –18 °С, срочной или температуры в момент замера — –8 °С.

6. 27 июля этого года на озере плавал нерастаявший лед (рис. 12), а на противоположных берегах оз. Эхой находилось два снежника, без признаков полного стаивания в этом году.

Рис. 12. Озеро Эхой, фото 49 от 27.07.06.

Fig. 12. Lake Ekhoy, photo 49 of 27.07.06.

7. Также не собираются окончательно стаивать в этом году останки наледей вблизи границы леса по долинам рр. Мугувек, Бел. Иркут, а также наледей Таборной, Детской, Усть-Буговекской (рис. 13–16). Этими наблюдениями были продолжены регулярные режимные наблюдения за наледями района, начатые летом 2005 г.

![]() 8. Впервые

обнаружен реликт, сохранившийся с ледниковой эпохи, Соссюрея Дорогостайского (рис.

17) в верховьях

Мугувека (О. Дроздова, С. Коваленко) и верховьях Ср. Иркута

(Вислобоков, 2007), дальнейшее расширение ареала было произведено в 2013, 2017

годах (Швейцарская

деревня…, 2025).

8. Впервые

обнаружен реликт, сохранившийся с ледниковой эпохи, Соссюрея Дорогостайского (рис.

17) в верховьях

Мугувека (О. Дроздова, С. Коваленко) и верховьях Ср. Иркута

(Вислобоков, 2007), дальнейшее расширение ареала было произведено в 2013, 2017

годах (Швейцарская

деревня…, 2025).

Рис. 13. Остатки наледи Большой Мугувекской, фото 37 от 26.07.06.

Fig. 13. Remains of the Bolshaya Muguveka aufeis, photo 37 dated 26.07.06.

Рис. 14. Остатки наледи Детской, фото 22 от 23.07.06.

Fig. 14. Remnants of the Detskoye aufeis, photo 22 from 23.07.06.

Рис. 15. Остатки наледи Усть-Буговекской, фото 20 от 23.07.06.

Fig. 15. Remains of the Ust-Bugoveka aufeis, photo 20 from 23.07.06.

Рис. 16. Остатки наледи Таборной, фото 29 от 23.07.06. Уровень спиленных деревьев определяет высоту наледи в начале мая.

Fig. 16. Remains of Tabornaya aufeis, photo 29 dated 23.07.06. The level of cut trees determines the height of the aufeis in early May.

Рис. 17. Соссюрея Дорогостайского (Saussurea dorogostaiskii Palib. emend Krasnob. et V. Khan), фото 148+149 от 27.07.06. (Коваленко и др., 2022а).

Fig. 17. Saussurea dorogostaiskii Palib. emend Krasnob. et V. Khan, photo 148+149 from 27.07.06 (Kovalenko et al., 2022a).

С Ольгой Дроздовой у нас вышла и первая научная работа по району исследования (Дроздова, Коваленко, 2006).

![]() На раннем этапе

работы в районе мы обнаружили несколько новых ледников (Бабочка, Энтузиастов) и

«закрыли», так нам по крайней мере казалось, не существующие (Жохойский). А в

результате детального изучения гляциальной геоморфологии верховий р. Мугувек в

2009 г. впервые выделили высотные уровни древних каров и трогов горного массива

Мунку-Сардык (СВУК): 1) перетолчинского с ледником Перетолчина, 2)

древне-северного с п/л Древне-Северным, 3) эхойского или озерного с п/л

Эхойским, Озерным, 4) пристенного с п/л Пристенным и Сухим, 5) лугового с п/л

Луговым и 6) лесного с одноименным п/л Лесным. Если рассматривать сверху вниз,

то на первом самом высоком уровне находились ледники Перетолчина, Радде, Южный,

Пограничный, Бабочка, Энтузиастов с современными выходами льда на дневную

поверхность, а также частично или полностью перекрытые осыпной мореной. Сейчас

мы к ним относим более 15 ледников. На втором уровне, были описаны нами ледники

уже также очевидно, как нам тогда казалось, «умершие» или «полностью стаявшие»

Древнесеверный, Горный, ВСГАО. Сейчас к ним можно отнести 20 ледников. На

третьем уровне мы выделили еще более ниже расположенные кары, еще более

древние, «окончательно стаявшие» или «умершие» ледники Эхойский, Озерный,

Промежуточный, всего их сейчас известно 27 шт. На четвертом уровне находятся

ледники Сухой, Пристенный, Уютный. Сейчас известно 19 ледников этого уровня. На

пятом уровне расположили ледники Луговой, Конституции, Ровный. Сейчас известно

14 ледников этого уровня. На шестом, последнем, как нам тогда казалось,

выделены ледники Лесной, Горелого, Среднеиркутный, Белоиркутный, сейчас

известно 17 ледников этого уровня.

На раннем этапе

работы в районе мы обнаружили несколько новых ледников (Бабочка, Энтузиастов) и

«закрыли», так нам по крайней мере казалось, не существующие (Жохойский). А в

результате детального изучения гляциальной геоморфологии верховий р. Мугувек в

2009 г. впервые выделили высотные уровни древних каров и трогов горного массива

Мунку-Сардык (СВУК): 1) перетолчинского с ледником Перетолчина, 2)

древне-северного с п/л Древне-Северным, 3) эхойского или озерного с п/л

Эхойским, Озерным, 4) пристенного с п/л Пристенным и Сухим, 5) лугового с п/л

Луговым и 6) лесного с одноименным п/л Лесным. Если рассматривать сверху вниз,

то на первом самом высоком уровне находились ледники Перетолчина, Радде, Южный,

Пограничный, Бабочка, Энтузиастов с современными выходами льда на дневную

поверхность, а также частично или полностью перекрытые осыпной мореной. Сейчас

мы к ним относим более 15 ледников. На втором уровне, были описаны нами ледники

уже также очевидно, как нам тогда казалось, «умершие» или «полностью стаявшие»

Древнесеверный, Горный, ВСГАО. Сейчас к ним можно отнести 20 ледников. На

третьем уровне мы выделили еще более ниже расположенные кары, еще более

древние, «окончательно стаявшие» или «умершие» ледники Эхойский, Озерный,

Промежуточный, всего их сейчас известно 27 шт. На четвертом уровне находятся

ледники Сухой, Пристенный, Уютный. Сейчас известно 19 ледников этого уровня. На

пятом уровне расположили ледники Луговой, Конституции, Ровный. Сейчас известно

14 ледников этого уровня. На шестом, последнем, как нам тогда казалось,

выделены ледники Лесной, Горелого, Среднеиркутный, Белоиркутный, сейчас

известно 17 ледников этого уровня.

Уже в следующем 2010 г. была определена полная последовательность оледенений (одной прогрессивной и восьми регрессивных стадий), которые и сформировали гляциальный рельеф района. Это стало возможным благодаря анализу продольных речных профилей во время написания ВКР В. Ильинским. В 2011 году была опубликована статья с характеристикой всех гляциальных образований района, которая в последние годы пополнилась только десятью новыми: Усть-Буготинский 8-9-го СВУК, Крутой 8-го СВУК, Надишундинский 3-го СВУК, Нижнеишундинский, Темный, Правожохойский-1 и Правожохойский-2 — все 4-го СВУК, Неисследованный 3-го СВУК, Висячий и Северо-Жохойский — оба 2-го СВУК.

Когда очевидные и лежащие на поверхности все «открытия» в районе были сделаны и описаны, наиболее жадные и ненасытные к дармовым очевидным «открытиям» наши головы устремили свои взоры (и ноги) на окружающие горные просторы Центрального Саяна, Кодара, Баргузинского и Байкальского хребтов, где кроме констатации факта, что там тоже есть уже почти исчезающие с дневной поверхности ледники и лежащие также в высотной лестнице каров «умершие» ледники, давно выявленные и обследованные другими исследователями (Осипов, 2002; Коваленко, Китов, 2011; Коваленко, Китов, Софронов, 2012), не нашли и, немного успокоившись (не совсем), уделили пристальное внимание вновь нашим ледникам горного массива Мунку-Сардык, занявшись их GPS-метрией, пристальным и детальным фотографированием (на радость потомкам), глубинным зондированием (Изменения мощности…, 2017; Китов и др, 2018), термохронометрией, гляциальной геоморфологией и ландшафтоведением и даже гидрохимическим опробованием (Китов, Бадминов, 2024).

В последующие годы с возрастанием количества энтузиастов среди студентов желающих заняться в наших экспедициях, кроме отдыха и спортивных подвигов, научными исследованиями, заставило нас обратить взоры на более низкие, «не заслуживающие внимания высокогорных гляциологов» территории района.

С не малым трудом, а иногда и добровольно по собственному желанию, были уговорены студенты-дипломники (Э. Мункоева. Е. Иванов, В. Белоусов, И. Рязановский и др.) на разработку также не заслуживающих внимания следующих тем: по гидрологии (вторая дипломная работа по району работ бакалавра естественно-географического факультета Восточно-Сибирской государственной академии образования В.А. Ильинского «Современные эрозионные формы района горного хребта Мунку-Сардык», рук. С.Н. Коваленко), т. к. гляциальная или ледниковая популярная тема была уже занята Ольгой Дроздовой. А в 2012 г. им была написана и защищена магистерская диссертация магистранта естественно-географического факультета Восточно-Сибирской государственной академии образования по теме «Эрозионные формы рельефа района горы Мунку-Сардык», рук. С.Н. Коваленко. Но серьезно заниматься наукой и пойти дальше в аспирантуру он категорически отказался, как мы его не уговаривали, а занялся альпинизмом, промышленным верхолазаньем, домоуправством и семейной жизнью в чем и не мало преуспел.

![]() Научное

значение работы В. Ильинского, имеющей вроде бы далекое от гляциальной проблемы

теме, для нас исследователей, имеющих к тому времени за плечами 10 лет

всессторонних целенаправленных исследований в одном небольшом районе, было

очень велико, и не заставило себя долго ждать. Оно прекрасно проявилось,

вылившись в открытие 8–9-ти ступеней вертикальной лестницы каров и трогов

прогрессивного (окинского) покровно-долинного и отступающей ретроградной серии

карово-троговых и каровых ледников бассейна р. Бел. Иркут, от более молодого

верхнего, современного Перетолчинского уровня до самого нижнего древнего

Усть-Белоиркутного. К определению и выделению этих восьми уровней привело

обнаружение на продольных профилях главных речных артериях района (Бел. Иркут,

Ср. Иркут, Мугувек, Буговек, Жохой, Бугота и ряда рек Монголии: Западная,

Озерная, Джаргаланд-Гол, Баян-Гол, Цаган-Сайран-Гол) на одних и тех же высотных уровнях выровненных площадок,

разделенных резкими уклонами русел — уступами. А при движении вверх по течению

после некоторых уступов, русла раздваивались на два притока, как выяснилось

позже — верного признака некогда существовавших на их месте ледниковых каров.

Морфлогический анализ при полевых исследованиях, детальное изучение

крупномасштабных (1 : 50 000) топографических карт и космоснимков позволил

идентифицировать пологие участки русел долин в качестве дна каров и трогов, а

крутые уступы — ригелей или стенок каров.

Научное

значение работы В. Ильинского, имеющей вроде бы далекое от гляциальной проблемы

теме, для нас исследователей, имеющих к тому времени за плечами 10 лет

всессторонних целенаправленных исследований в одном небольшом районе, было

очень велико, и не заставило себя долго ждать. Оно прекрасно проявилось,

вылившись в открытие 8–9-ти ступеней вертикальной лестницы каров и трогов

прогрессивного (окинского) покровно-долинного и отступающей ретроградной серии

карово-троговых и каровых ледников бассейна р. Бел. Иркут, от более молодого

верхнего, современного Перетолчинского уровня до самого нижнего древнего

Усть-Белоиркутного. К определению и выделению этих восьми уровней привело

обнаружение на продольных профилях главных речных артериях района (Бел. Иркут,

Ср. Иркут, Мугувек, Буговек, Жохой, Бугота и ряда рек Монголии: Западная,

Озерная, Джаргаланд-Гол, Баян-Гол, Цаган-Сайран-Гол) на одних и тех же высотных уровнях выровненных площадок,

разделенных резкими уклонами русел — уступами. А при движении вверх по течению

после некоторых уступов, русла раздваивались на два притока, как выяснилось

позже — верного признака некогда существовавших на их месте ледниковых каров.

Морфлогический анализ при полевых исследованиях, детальное изучение

крупномасштабных (1 : 50 000) топографических карт и космоснимков позволил

идентифицировать пологие участки русел долин в качестве дна каров и трогов, а

крутые уступы — ригелей или стенок каров.

![]() Обнаруженный во

время полевого сезона 2008 г. в морене палеоледника лесного уровня (6-го СВУК)

на высоте 2650 м ствол древнего дерева диаметром около 1.5 м и длиной более 3–4

м, с возрастом древесины 6.5 тыс. лет

позволил более точно настроить выше приведенную шкалу СВУК (Коваленко, 2011,

2011а, 2013).

Обнаруженный во

время полевого сезона 2008 г. в морене палеоледника лесного уровня (6-го СВУК)

на высоте 2650 м ствол древнего дерева диаметром около 1.5 м и длиной более 3–4

м, с возрастом древесины 6.5 тыс. лет

позволил более точно настроить выше приведенную шкалу СВУК (Коваленко, 2011,

2011а, 2013).

«Точно такое же количество стадий деградации последнего оледенения почти в каждом горном хребте Сибири выделяет Е.В. Максимов (1965, 1968, 1970, 1972). Он и Ф.И. Цхурбаев (1971) сопоставляют каровые уступы в Восточном Саяне со стадиями последнего оледенения» (Коваленко, 2011, с. 42). Все дальнейшие наши исследования блестяще подтвердили эту систему каров и трогов даже в других горных регионах Сибири, например, в Хамар-Дабане (Коваленко, 2024).

Готовили к серьезным занятиям наукой одного, а пришел другой, Егор Иванов, который самостоятельно увлекся иссследованиями Портулана, поступил, после Педагогического университета, в аспирантуру к Виктору Максимовичу Плюснину и рьяно занялся гляциальными проблемами в различных районах Сибири (Кодар, Центральный Саян, Байкальский хребет).

При этом, к своей работе Егор подключил не только нас портуланцев, но других ученых и специалистов в этой области, организовав для них в 2009 и 2013 гг. экскурсии и практику в нашем районе (В.С. Шенькман, научные сотрудники и преподаватели со студентами географического факультета МГУ). Кандидатскую диссертацию написал и защитил в конце 2013 г. по теме «Динамика нивально-гляциальных геосистем гор юга Восточной Сибири», а в 2015 г. опубликовал монографию «Динамика снежно-ледовых геосистем гор юга Восточной Сибири».

Но система научных полевых исследований, описанная в начале статьи, продолжала работать и дарить нам, ее благодарным последователям, новые незабываемые открытия. На фоне все возрастающего интереса к НИРС студентов клуба Портулан требовались свежие темы исследований. Такими хорошо дойными, в научном смысле, темами, начиная с 2008 года по ныне, стали:

1. Наледи горного массива Мунку-Сардык, которая по мере накопления информации и знаний по ней постепенно переросла в Геологическая деятельность высокогорных наледей горного массива Мунку-Сардык, руководитель С.Н. Коваленко, что привело к выделению нового типа высокогорных наледей, выявлению широкого распространения в пойменных частях горных рек, где наблюдаются этот новый тип наледей, наледного аллювия, в свою очередь формирующего наледные террасы и наледные конуса выноса — все являющиеся новыми разновидностями наледных образований, новым словом по четвертичной геологии высокогорных аллювиальных образований (Коваленко, Лихтарович 2021).

![]() 2. Режимные наблюдения высокогорных наледей в

научно-исследовательской работе школьников, руководитель С.Н. Коваленко. По

теме материал собирается с 2005 года. в 2014-2016 гг. на основных режимных

наледях были намечены профильные линии и расставлены реперные метки для

ежегодной фиксации максимального уровня и подсчета их дебета. В результате в

2014 г был подсчитан общий объем наледного льда исследуемой территории

(Мункоева, Коваленко, 2014), разгадано происхождение борозд на скальных

прижимах и крупных глыбах (С. Коваленко, Э. Мункоева).

2. Режимные наблюдения высокогорных наледей в

научно-исследовательской работе школьников, руководитель С.Н. Коваленко. По

теме материал собирается с 2005 года. в 2014-2016 гг. на основных режимных

наледях были намечены профильные линии и расставлены реперные метки для

ежегодной фиксации максимального уровня и подсчета их дебета. В результате в

2014 г был подсчитан общий объем наледного льда исследуемой территории

(Мункоева, Коваленко, 2014), разгадано происхождение борозд на скальных

прижимах и крупных глыбах (С. Коваленко, Э. Мункоева).

3. Массовый замер температуры всех источников и ключей изучаемой территории, результаты опубликованы (Коваленко, Мункоева, 2014а).

4. Склоновые процессы и формируемый ими рельеф в районе г. Мунку-Сардык, руководитель С.Н. Коваленко. В соответсвие тематикой пединститута по этой теме была защищена дипломная работа бакалавра по теме Изучение опасных склоновых процессов в районе г. Мунку-Сардык в школьном курсе географии и ОБЖ. В 2018 г. расшифрован генезис огромных оврагоподобных суффозионных образований на левом склоне долины Мугувека, что привело к составлению более точной их систематики (Коваленко, Гергенов, 2022).

5. Природные опасности на туристических маршрутах в районе горного массива Мунку-Сардык и защита от них (см. Заключение).

6. Геологическое значение древних и современных гляциальных, нивальных, пролювиальных (селевых) и аллювиально-наледных рыхлых отложений для формирования вещественных (минеральных, породных и рудных образований), а также форм современного и древнего рельефа, руководитель С.Н. Коваленко.

7. Весной 2025 г. студентке 2-го курса географического факультета ИГУ назначена тема НИРС Режимные наблюдения высокогорных наледей горного массива Мунку-Сардык с составлением пособия-инструкции по их документации, руководитель С.Н. Коваленко.

8. Поиски, выяснение генезиса и строения МКГП района привело к открытию долгоживущих обрывов, живых осыпей, определению источников материала для их развития и длителного существования, выделению древних пролювиальных катастрофических и современных селевых потоков (Коваленко, Гергенов, 2022; Коваленко, 2025).

Новая волна интереса студентов и школьников к НИР возникла во время подготовки и проведения XXIII весенней экспедиции клуба Портулан в 2025 году с приходом в клуб к. б. н. А.Д. Стом, студентов географического факультета ИГУ и неоценимой помощи директора учебного геологического музея ИГУ ст. преподавателя С.В. Липкиной. Во время этой экспедиции (Коваленко и др., 2025) за организацию НИРС среди студентов и школьников отвечали кандидат геолого-минералогических наук, доцент геологического факультета С.Н. Коваленко и кандидат биологических наук, доцент географического факультета А.Д. Стом, которая заключалась в продолжении более чем 21-летних наблюдений за режимом высокогорных наледей (было обследовано более 26 наледей), активных склоновых процессов района в виде мелких селей, живой осыпи Белоиркутной. Активность последней обеспечивается мерзлотно-каменным горным потоком, за подвижками которого наблюдения ведутся с 2013 года (Коваленко и др., 2013); были продолжены исследования лишайников Кириллом Мурынкиным (рук. А.Д. Стом), начатые им еще школьником в 2020 году.

На базе научных разработок полевых экспедиций Портулана можно проводить учебные практики по геологии, геоморфологии и гляциальной геоморфологии, физической географии, гидрологии, гляциологии, ландшафтоведению, полевой ботанической практике, метеорологии. Многочисленные фото и видеозаписи уникальных явлений (Микросели…, 2025; Коваленко, 2025; Мунку-Сардык : Фотоархив…, 2025) неоднократно наблюдаемых за более чем 20-ти летний период наших исследований в районе широко используются в обучении студентов на занятиях в аудиториях.

Более подробное освещение всех экспедиций можно найти на сайте Мунку-Сардык.ру (Мунку-Сардык…, 2025).

Заключение

В заключении просто приведем далеко не полный список разнообразных проблем, объектов изучения, тем и существующих наработок других исследователей пригодных для использования при НИРС в исследуемом районе.

1. Режим и геологическое значение различных типов высокогорных наледей (исследования начаты во время летней экспедиции 2005 г. и продолжаются до настоящего времени).

2. Склоновых процессов и рельефа, которое было начато в 2009 г. с установки реперов для контроля отступания (10 шт.) на долгоживущем обрыве левого борта каньона Мугувека и на правом склоне (5 шт.) на обрыве Новом, образованном во время летнего паводка 2006 г. (В. Ильинский, С. Коваленко). Результат за 13-летний период (темп и величину роста обрыва левого борта Мугувекского каньона и за год движение грунта по правому краю МКГП Активный в средней его части) зафиксировали в 2022 году.

3. Геология (пассивная или активная окраина микроконтинента?), имеется статистический структурный материал — свыше 400 замеров контактов, жил, даек, разломов, слоистости, полосчатости, сланцеватости, минеральной линейности, штрихов скольжения и т. п. (Коваленко и др., 2022). Из минералов на исследуемой территории можно встретить: пирит, халькопирит, галенит, кокинерит, сфалерит, висмутовый минерал, арфведсонит (иногда совершенно самостоятельно образует черные лучистые налеты и корочки на стенках трещин в гранитах (Коваленко и др., 2022а, рис. 5), магнетит и молибденит, который в пегматитах иногда дает крупночешуйчатые образования.

4. Древняя катастрофическая и современная микроселевая деятельность (Коваленко, 2025).

5. Мерзлотно каменные горные потоки (МКГП).

6. Глубинное зондирование ледника Перетолчина в 2014, 2016 гг., оз. Эхой, Бол. Мугувекской наледи и МКГП Активный в 2016, 2017 гг. (Изменения мощности…, 2017; Георадиолокационные исследования…, 2018).

7. Попытки съёмки ледника Перетолчина лазерным тахеометром (2013, 2014).

8. Гидрохимическое опробование льда ледников начато в 2024 г. (Китов, Бадминов, 2024).

9. Погода и микроклимат (Коваленко и др., 2013; Ключникова, 2013).

10. Ландшафты (Суворов, Китов, 2013; Коваленко, 2024).

11. Дендрохронологический анализ древесной растительности (Суворов, Китов, 2017).

12. Имеются фотоматериалы многолетнего фотографирования ледников за период с прошлого века (1898–1907 гг.) и до настоящего времени (2002–2025 гг.) с одних и тех же точек (фТ).

13. География распространения и деятельность уникальных и редких представителей горной фауны и флоры: горные козлы и архары, снежные барсы — ирбисы, пищухи, медведь, кабаны, копытные леминги, водоросли на снежниках и ледниках, вороны, столетние кедры, карагана гривастая, Рододендрон Адамса (бур. сагаан дали), Родиола розовая (золотой корень), Соссюрея Дорогостайского, трутовик скошенный (чага), можжевельники (два вида), ревень, горный лук, горечавки, саранки (лилия кудреватая или лесная), горцы, маки, иван-чай (двух видов), курильский чай, болотный багульник, красная и черная смородина, голубица, жимолость, шиповник и др.).

14. Минеральные месторождения (горное масло или алюмокалиевые квасцы).

15. Ледниковые озера (исследования озер и ледников сотрудниками ЛИН СО РАН).

16. Ледники, каменные глетчеры.

17. Родники (Коваленко, Мункоева, 2014).

18. Гидрография (реки, порядок рек, происхождение долин, водопады).

19. Ущелья и каньоны (происхождение и развитие).

20. Рельеф современный и древний (гляциальный, перигляциальный, речной, наледный, пролювиальный, обвальный, склоновый: денудационный и аккумулятивный, хребты и плоскогорья, вершины, перевалы).

21. Транспортные артерии (тропы, автомобильный тракт, мосты и броды).

22. Рекреационные ресурсы: маршруты, ежегодное количество туристов в районе превышает 1–1.5 тыс., обустройство территории и др.

23. Опасности (обвалы, землетрясения, камнепады и обрушения ледников (рис. 18), живые осыпи и гигантоглыбовые труднопроходимые каменные россыпи, сели, паводки и наводнения, лавины, молнии, животные и др.). Наибольшую опасность представляют камнепады на живых осыпях и ледниках. Медведь в основном обитает в лесах низовий р. Жохой и лишь изредка заходит в пределы наиболее популярных туристических маршрутов, ирбис чрезвычайно скрытен и не нападает на человека, кабаны лишь изредка посещают летом залесенные части долин, землетрясения, лавины, наводнения и селевые паводки редки.

Рис. 18. Обрушение части ледника Берч в Швейцарских Альпах 28 мая 2025 г. (Швейцарская деревня…, 2025).

Fig. 18. Collapse of part of the Birch Glacier in the Swiss Alps on 28 May 2025 (Swiss Village..., 2025).

24. Тункинский национальный парк, сотовая связь, лесничество, пограничная служба, научные исследования ИГУ, ИГ СО РАН, Центра по охране и изучению снежного барса ИрГАУ, предпринимательская деятельность местного населения сайотов: кафе, охота и рыбалка, собирательство (лук, саган-даля, горное масло, сера, лекарственные растения и др.), скотоводство.

25. Охраняемые природные объекты.

26. Литература, видео, интернет-источники: сайты, видеоклипы и видеозаписи, космоснимки и топокарты, фонды.

27. История освоения (происшествия, памятные события, научные исследования и открытия, молебны, туриады и альпиниады, государственные геологические исследования, выдающиеся альпинисткие спортивные достижения и др.).

28. Научные и рекреационные перспективы.

Литература

Беркович Б. Мунку-Сардык // На суше и на море. 1937. № 12. 2 с. https://nature.baikal.ru/text.shtml?id=806.

Геологическая карта СССР. М-47-V. Серия Восточно-Саянская. Масштаб 1 : 200 000 / Авт. В.П. Арсентьев. М.: МИНГЕО СССР, 1961. 1 л.

Георадиолокационные исследования ледника Перетолчина (Южная Сибирь) / А.Д. Китов, Е.Н. Иванов, В.М. Плюснин, А.С. Гладков, О.В. Лунина, Е.В. Серебряков, А.М. Афонькин // ГиПР. 2018. № 1.

Гроссвальд М.Г. Районы современного оледенения Восточного Саяна // МГИ, 1962, № 6.

Дроздова О.В. Геоморфологическое строение и современные гляциальные явления горного массива Мунку-Сардык (Бурятия). Дипломная работа ИГПУ, рук. С.Н. Коваленко, 2004. 70 с.

Дроздова О.В., Китов А.Д., Плюснин В.М. Горные геосистемы долины рек Мугувек, Бел. Иркут и их рекреационное значение // Геоинформационное картографирование для сбалансированного территориального развития: Материалы VIII науч. конф. по тематической картографии. Иркутск: Изд-во Ин-та географии СО РАН, 2006. Т. 2. С. 173–176.

Дроздова О.В., Коваленко С.Н. Геоморфологическое строение и современное оледенение района г. Мунку-Сардык (Восточный Саян, Бурятия) // Записки кафедры географии ЕГФ ИГПУ // 2006/ Вып. 2. С. 33–46.

Иванов Е.Н. Динамика снежно-ледовых геосистем гор юга Восточной Сибири. Иркутск : Изд-во Ин-та географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2015. 125 с.

Ивановский Л.Н. Гляциальная геоморфология гор. Новосибирск : Наука, 1981. 173 с.

Изменения мощности ледника Перетолчина (Восточный Саян) / А.Д. Китов, А.С. Гладков, О.В. Лунина, В.М. Плюснин, Е.Н. Иванов, Е.В. Серебряков, А.М. Афонькин // ИнтерКарто/ИнтерГИС. 2017. Т. 23, № 1. С. 405–417. DOI 10.24057/2414-9179-2017-1-23-405-417.

Китов А.Д., Бадминов П.С. Летняя научно-исследовательская экспедиция клуба Портулан в район Пика Топографов // Геология и окружающая среда. 2025. Т. 5, № 1. С. 217-241. DOI 10.26516/2541-9641.2025.1.217. EDN: FWOPEZ

Ключникова К.С. Исследование микроклимата рекреационной зоны горы Мунку-Сардык. Статья 1 // Вестник кафедры географии Вост.-Сиб. государственной академии образования. 2013. № 3-4 (8). С. 45–53. Электрон. версия печат. публ. Режим доступа: http://www.twirpx.org/file/1691928/ (дата обращения: 20.05.2025).

Коваленко С.Н. Гляциальная геоморфология района г. Мунку-Сардык. Статья 1. Формы локального оледенения долин рек Мугувек и Белого Иркута // Вестник кафедры географии Вост.-Сиб. гос. академии образования. 2011. № 1 (2). C. 38–62. Электрон. версия печат. публ. Режим доступа: http://www.twirpx.org/file/701108/ (дата обращения: 20.05.2025).

Коваленко С.Н. Гляциальная геоморфология района г. Мунку-Сардык. Статья 2. Формы локального оледенения долин рек Бугота, Буговек, Средний Иркут и Жохой // Вестник кафедры географии Вост.-Сиб. гос. академии образования. 2011. № 2 (3). C. 48–59.

Коваленко С.Н. Гляциальная геоморфология района г. Мунку-Сардык. Статья 3. Статистический геоинформационный анализ форм локального оледенения // Вестник кафедры географии Вост.-Сиб. государственной академии образования. 2013. № 1-2 (7). С. 47–62. Электрон. версия печат. публ. Режим доступа: http://www.twirpx.org/file/1691935/ (дата обращения: 20.05.2025).

Коваленко С.Н. Ландшафтоформирующая литогеннo-геоморфологическая основа горного массива Мунку-Сардык (Восточный Саян) // Геология и окружающая среда. 2024. Т. 4, № 1. С. 116–130. DOI 10.26516/2541-9641.2024.1.116.

Коваленко С.Н. Селевая деятельность на туристических маршрутах в районе горы Мунку-Сардык (Восточный Саян) // Геология и окружающая среда. 2025. Т. 5, № 2. С. 25–45. DOI 10.26516/2541-9641.2025.2.25. EDN: DMHWCL

Коваленко С.Н. Высокогорные наледи горного массива Мунку-Сардык (Восточный Саян) // Мунку-Сардык : фотоархив : сайт. URL: https://serg-kov1654.livejournal.com/375.html (дата обращения: 14.05.2025).

Коваленко С.Н., Китов А.Д. Современные ледники верховий р. Томпуда (Баргузинский хребет) // Вестник кафедры географии ВСГАО. 2011. № 2–3. С. 1, 71–72.

Коваленко С.Н., Китов А.Д., Софронов А.П. Вторая гляциально-ботаническая экспедиция на север Баргузинского хребта (Верховья рек Верхняя Акули и Светлая // Вестник кафедры географии ВСГАО. 2012. № 1–4. С. 91–94.

Коваленко С.Н. «Каменный глетчер» Белого Иркута / С.Н. Коваленко, А.Д. Китов, Э.В. Мункоева, Н.А. Зацепина // Вестник кафедры географии Вост.-Сиб. государственной академии образования. 2013. № 1-2. С. 29–37. Электрон. версия печат. публ. Режим доступа: http://www.twirpx.org/file/1691935/ (дата обращения: 20.05.2025).

Коваленко С.Н., Акулова Ю.В. Криогенные литопотоки горного массива Мунку-Сардык // Геология и окружающая среда. 2022. Т. 2, № 2. С. 128–138. DOI 10.26516/2541-9641.2022.2.128.

Коваленко С.Н., Гергенов И.И. К вопросу об источниках рыхлого материала, причин и мест зарождения катастрофических селей в районе горного массива Мунку-Сардык // Геология и окружающая среда. 2022. Т. 2, № 3. С. 120–132. DOI 10.26516/2541-9641.2022.3.120.

Коваленко С.Н., Лихтарович Э.В. Геологическая деятельность наледей в районе горы Мунку-Сардык (Восточный Саян) // Геология и окружающая среда. 2021. Т. 1, № 1. С. 74–86. DOI 10.26516/2541-9641.2021.1.80.

Коваленко С.Н. Экспедиции клуба Портулан в район г. Мунку-Сардык в 2017 году / С.Н. Коваленко, А.Д. Китов, Е.В. Серебряков, А.М. Афонькин, Е.Н. Иванов // Геология и окружающая среда. 2022. Т. 2, № 1. С. 157–164. DOI 10.26516/2541-9641.2022.1.157.

Коваленко С.Н., Китов А.Д., Иванов Е.Н. Полевая учебная практика по геологии и физической географии в окрестностях г. Мунку-Сардык (Восточный Саян) // Геология и окружающая среда. 2022а. Т. 2, № 2. С. 158–173. DOI 10.26516/2541-9641.2022.2.158.

Коваленко С.Н., Китов А.Д., Стом А.Д., Максимова Д.А., Белкин И.В., Хамина Н.В., Даутов И.С., Бархатова О.А., Липкина С.В. Весенняя экспедиция клуба Портулан в район г. Мунку-Сардык в 2025 году (Республика Бурятия) // Геология и окружающая среда. 2025. Т. 5, № 2. С. 223–253. DOI 10.26516/2541-9641.2025.2.223. EDN: FWOPEZ

Максимов Е.В. О ледниках массива Мунку-Сардык в Восточном Саяне // Изв. ВГО. 1965. Т. 97, вып. 2. С. 176–180.

Микросели горного массива Мунку-Сардык (Восточный Саян) / Мунку-Сардык : видеозапись : 00:10:51 (время воспроизведения). URL: https://rutube.ru/video/private/a9a4bc249e02cac8683ef9369a6c45f1/?p=5QXvixjadZtSCeMOZ3bF6Q (дата обращения: 20.05.2025).

Мункоева Э.В., Коваленко С.Н. Объемы наледей в высокогорном районе горы Мунку-Сардык // Вестник кафедры географии Вост.-Сиб. государственной академии образования. 2014. № 2-3 (10). С. 64–66. Электрон. версия печат. публ. Режим доступа: http://www.twirpx.org/file/1691916/ (дата обращения: 20.05.2025).

Мунку-Сардык : Фотоархив : сайт. URL: https://serg-kov1654.livejournal.com (дата обращения: 14.05.2025).

Мунку-Сардык.ру. Экспедиции // Munku-Sardyk.ru : сайт. URL: https://munku-sardyk.ru/category/our-blog/expedition/ (дата обращения: 14.05.2025).

Объяснительная записка к геологической карте СССР масштаба 1 : 200 000, сер. Восточно-Саянская, лист М-47-V / сост. В.П. Арсентьев. Москва : Госгеолтехиздат, 1962. 56 с.

Олюнин В.Н. Неотектоника и оледенение Восточного Саяна. Москва : Наука, 1965. 123 с.

Осипов Э.Ю. Реконструкция параметров ледников последнего ледникового максимума с помощью ГИС (на примере северо-западной части Баргузинского хребта) // Первыя Сибирская международная конференция молодых ученых по неукам о Земле, сборник докладов, Новосибирск, 4–6 декабря 2002.

Перетолчин С.П. Ледники хребта Мунку-Сардык // Изв. Томск. техн. ин-та. Т. 9. Томск : Типо-литография Сиб. т-ва печатного дела, 1908. 60 с.

Соссюрея Дорогостайского // Мунку-Сардык : видеозапись : 00:00:34 (время воспроизведения) URL: https://rutube.ru/video/e358a3d4042cd6430d708266b2a0c21b/ (дата обращения: 02.06.2025).

Суворов Е.Г. Китов А.Д. Изменчивость природных условий перигляциальной зоны массива Мунку-Сардык (Восточный Саян) // География и природ. ресурсы. 2017. №1. С. 152–162.

Швейцарская деревня исчезла за минуты: ледник уничтожил Блаттен! // Рутубе. Катаклизмы мира : сайт. URL: http://rutube.ru/video/84d1c6991e8c7f9fcbb8636d3d51feb8/ (дата обращения: 02.06.2025)

Dermacentor marginatus (степной клещ) : сайт. URL: https://stop-klopu.com/wp-content/uploads/3/5/4/354ca95754dce4b8d4d0b1a5a8badabd.jpg (дата обращения: 14.05.2025).

Коваленко Сергей Николаевич,

кандидат геолого-минералогических наук,

664025, Иркутск, ул. Ленина, д. 3,

Иркутский государственный университет, геологический факультет,

доцент кафедры динамической геологии,

тел.: (3952)20-16-39,

еmail: igpug@mail.ru

Статья получена: 29.05.2025; исправлена: 10.06.2025; принята: 20.06.2025.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Коваленко С.Н. Онтология научных открытий и догадок при организации и проведении научно-исследовательской работ со студентами и школьниками по изучению окружающей среды горного массива Мунку-Сардык (Восточный Саян) // Геология и окружающая среда. 2025. Т. 5, № 2. С. 162–185. DOI 10.26516/2541-9641.2025.2.162. EDN: XORZQN

[1] Наблюдение сделано в поездку летом 1907 года.