https://doi.org/10.26516/2541-9641.2025.3.206

EDN: SAISJI

Изучение физико-химических свойств и химического состава подземных и поверхностных вод в селе Орлик и его окрестностях (Окинский сойотский округ, Республика Бурятия)

Д.С. Аюшеева1, М.Б. Гунгаев1, Н.П. Пастыкова1, Б.Д. Шарастепанов1, А.П. Папаев1, С.В. Снопков2,3, А.М. Ильясова4, Е.П. Чебыкин4,5, С.В. Рассказов2,4

1Орликская средняя школа, Орлик, Россия

2Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия

3 Иркутский национальный исследовательский технический университет, Иркутск, Россия

4Институт земной коры СО РАН, Иркутск, Россия

5Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск, Россия

Аннотация. Приводятся результаты исследований физико-химических свойств и химического состава подземных и поверхностных вод села Орлик, используемых населением для бытовых нужд.

Ключевые слова: подземные воды, речные воды, окислительно-восстановительный потенциал, рН, макроэлементы, микроэлементы

Введение

Село Орлик – это административный центр Окинского сойотского муниципального округа (бывшего Окинского района) Республики Бурятия. Село расположено на высоте 1376 метров над уровнем моря в Восточных Саянах, в узкой межгорной долине на правом берегу реки Ока, выше впадения в неё речки Орлик. Численность населения – более 3 тыс. человек. Основные жители – буряты и сойоты – занимаются преимущественно животноводством.

Климат территории резко-континентальный с продолжительной и суровой зимой, безветренной и малоснежной. Лето короткое и теплое. Почти половина территории района занята лесом. Большая часть территории округа представлена горами, поэтому его часто называют Горной Окой. Академик С.В. Обручев назвал Окинский район — «Тибетом в миниатюре».

Жители села Орлик используют для бытовых нужд воду из различных водоисточников: скважин, колодцев, родников, рек Ока и Орлик. Оценка качества воды является необходимой процедурой. Несмотря на то, что территория села и его окрестностей незначительно изменена в результате антропогенной деятельности, возможность загрязнения воды бытовыми веществами существует. Кроме того, на свойства воды сказывается сложное геологическое строение.

Качество питьевой воды является комплексной характеристикой и зависит от её физико-химических свойств, химического состава, содержания органических веществ и микрофлоры. Существуют нормы показателей качества питьевой воды. (Предельно допустимые концентрации…, 2003).

Цель работы: изучить качество подземных и поверхностных вод в селе Орлик и его окрестностях.

Для достижения цели решались следующие задачи:

1) сбор сведений о физико-химических свойствах воды и методах их измерения; для этого авторами был проведен поиск информации в Интернете, энциклопедиях и научной литературе;

2) измерение физико-химических свойств вод из водоисточников села Орлик и его окрестностей;

3) анализ результатов, оценка основных характеристик вод для различных водоисточников и выявление основных закономерностей изменения свойств воды.

Методика

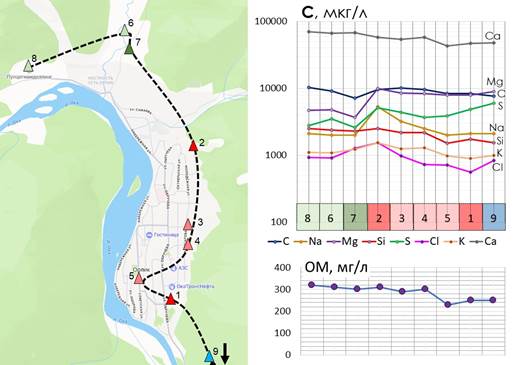

Для решения поставленных задач были выбраны соответствующие методы. Проводилось опробование подземных и поверхностных вод села Орлик в меженный период, в ноябре 2023 и 2024 гг. В это время питание рек Восточного Саяна в основном происходит за счет выходов подземных вод. Отбирались пробы воды из пяти скважин (ст. 1-5), трех родников (ст. 6, 8, 10), реки Орлик (ст. 7), трех ручьев возле деревни Хара-Хужир (ст. 11, 12, 13) и реки Ока (ст. 9, 14, 15). Глубина скважин ст. 1 (Школа) и ст. 2 (Гостиница) – 70–75 м, других скважин – около 25–28 м (рис. 1)/

Физико-химические измерения включали оценку концентрации ионов водорода (рН), окислительно-восстановительного потенциала (ОВП), общей минерализации (TDS) и температуры (t). Экспрессные измерения физико-химических свойств выполнялись с помощью электрохимических приборов «Hanna Combo» и «Hanna ORP» непосредственно при отборе проб.

Рис. 1. Пространственное распределение водопунктов опробования. Природные воды северной группы (район села Хара-Хужир, ст. 11, 12, 13) в настоящей работе не рассматривается.

Fig. 1. Spatial distribution of sampling sites. Natural waters of the northern group (Khara-Khuzhir village area, sites 11, 12, and 13) are not considered in this work.

Для определения химического элементного состава образцы воды фильтровались непосредственно в пункте опробования через шприц-насадки с диаметром пор 0.45 мкм (Minisart 16555-K, ацетат целлюлозы, Sartorius Stedim Biotech Gmbh, Германия) в предварительно взвешенные 2 мл полипропиленовые пробирки Эппендорфа (Axygen Scientific, Cat.-No. MCT-200-C, США, Мексика), содержащие 40 мкл консерванта. В качестве консерванта использовалась концентрированная азотная кислота (70 %), дважды очищенная с помощью суббойлинговой системы перегонки кислот (Savillex DST-1000 sub-boiling distillation system, Япония), в которую добавлялся индий (типично 1000 ppb) в качестве внутреннего стандарта. Аликвоты консерванта взвешивались при добавлении в пробирки. Пробирки с отобранными образцами воды взвешивались и рассчитывалось точное содержание азотной кислоты (типично 2 %) и индия (типично 30 ppb). Пробы хранились в холодильнике при положительной температуре. В подготовленных растворах определялись содержание 72 химических элементов методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС) на квадрупольном масс-спектрометре Agilent 7500се (Чебыкин и др., 2012). Определение углерода методом ИСП-МС имеет неопределенность из-за периодической контаминации газа аргона, используемого для генерации плазмы. Результаты измерений этого компонента могут использоваться только для предварительных относительных оценок вариаций С.

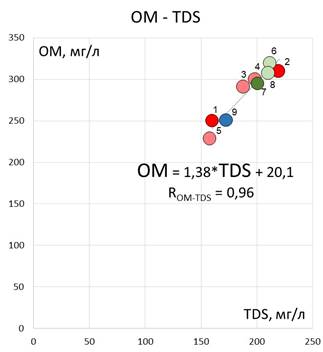

Сравнение результатов определения общей минерализации путем измерения электрической проводимости воды и масс-спектрометрическим способом показало общую сходимость данных, несмотря на разницу в значениях. Полученное регрессионное уравнение позволяет вводить поправки в экспресс-измерения прибором «Hanna Combo». (рис. 2).

Рис. 2. График сравнения общей минерализации в природных водах, определенной методом ИСП-МС (ОМ) и прибором «Hanna» (TDS).

Fig. 2. Graph of comparison between total mineralization in natural waters, determined by the ICP-MS method (OM) and the Hanna device (TDS).

Полученные данные обрабатывались с построением графических иллюстраций в программе Excel Microsoft Office. Для химических элементов рассчитывались коэффициенты парной корреляции (Rxy). Критическое значение коэффициентов при 95 % доверительной вероятности составило 0.67. Значения Rxy превышающие эту величину свидетельствуют о значимой взаимосвязи между анализируемыми параметрами.

Физико-химические свойства воды

Вода представляет собой сложный многокомпонентный раствор, в котором содержатся разнообразные минеральные и органические вещества, газы и микроорганизмы. Важнейшими физическим свойствам воды являются: запах, вкус, цвет, мутность, температура и плотность. Вода характеризуется жесткостью (содержание растворимых солей кальция и магния), минерализацией (содержанием минеральных веществ), содержанием органических веществ и микрофлоры. Используются физико-химические показатели состояния воды: концентрация ионов водорода (рН) и окислительно-восстановительный потенциал (ОВП).

Общая минерализация (ОМ или TDS – Total Dissolved Substances) определяет количество содержащихся в воде растворённых веществ – неорганических солей (бикарбонаты, хлориды и сульфаты кальция, магния, калия и натрия) и органических веществ. Экспрессная грубая оценка TDS проводится с помощью портативного прибора «Hanna». При определении химического состава воды ОМ может быть выражена в миллиграммах на кубический дециметр (мг/дм3), миллиграммах на литр (мг/л) или частицах на миллион частиц воды – parts per million (ppm) (1 мг/дм3 = 1 мг/л = 1 ppm) (Кононов и др., 1978). Важнейшими ионами, определяющими минерализацию воды, являются Na+, Ca2+, Mg2+, Cl–, SO42–, HCO3– и NO3– (Справочник…, 1962).

Концентрация ионов водорода (рН). Вода содержит водородные (Н+) и гидроксильные ионы (ОН–). Концентрацию ионов водорода (Н+) представляют в виде обратных логарифмов. Шкала значений pH варьирует в диапазоне от 0 до 14. При равенстве (Н+) и (ОН–) вода нейтральна (рН=7). При более высокой концентрации ионов водорода, вода имеет кислотные свойства (рН<7), при более низкой – щелочные (рН>7) (Справочник…, 1962). Электролитом, наиболее интенсивно образующим ионы водорода в природных водах, является углекислота и сероводород, а образующим гидроксильные ионы – углекислый натрий (Кононов и др., 1978).

Окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) является мерой химической активности элементов в химических процессах, связанных с изменением заряда ионов в растворах и обусловлен содержанием в воде соединений с переменной валентностью. Значения ОВП даются относительно хлор-серебряного электрода в условных единицах прибора. Поправка к нулевому значению Eh, соответствующему водороду, составляет, приблизительно, +200 мВ. Паспортная погрешность измерений ОВП прибором «Hanna» составляет ±20 мВ. Высокие значения ОВП означают протекание процесса окисления и отсутствия свободных электронов; низкие значения свидетельствуют о протекании процесса восстановления и наличии электронов. Наиболее универсальным окислителем в воде является кислород. При его содержании больше 7 мг/л значения ОВП находится в пределах от + 350 до +700 мВ. Наличие в воде более 10 мг/л сероводорода всегда указывает на восстановительную среду (ОВП ниже –100 мВ) (Бычков, 2023). В молекулярном виде в природной воде содержатся газы: двуокись углерода (СО2), сероводород (Н2S), азот (N2), метан (СН4), кислород (О2), гелий (Не). Значение ОВП, в первую очередь, определяется содержанием в воде сероводорода, метана и кислорода (Кононов и др., 1978).

ОМ (TDS), рН и ОВП являются одними из важнейших показателей качества воды. Благодаря чистой питьевой воде с нормальным показателем минерализации, активности ионов водорода и окислительно-восстановительного потенциала улучшаются обменные процессы в организме, что во многом определяет состояние здоровья и самочувствие человека. От рН зависит уровень кислотно-щелочного баланса и направленность биохимических реакций, которые будут происходить в организме после употребления воды, уровень коррозионной агрессивности воды, степень токсичности загрязняющего вещества и многие другие факторы. По мнению физиологов, полезной для организма является слабощелочная вода (pH >7.0–7.5) с низкими значениями ОВП.

Результаты

Физико-химические свойства природных вод

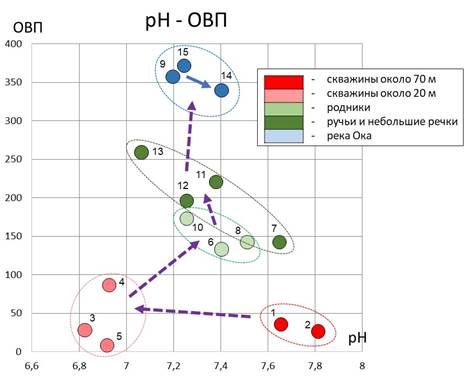

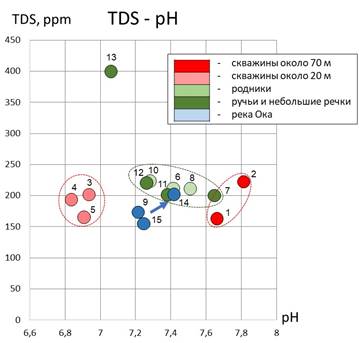

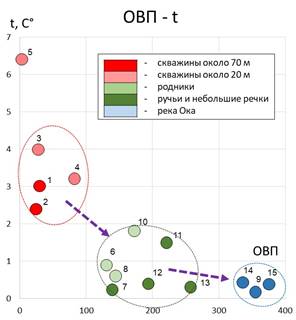

Результаты экспресс определения свойств приборами «Hanna» приведены в таблице на рис. 3. Сравнение значений ОВП и рН (рис. 4) показывает, что разные типы водоисточников обладают разными физико-химическими свойствами. Вода, отбираемая из скважин, обладает наиболее низкими значениями ОВП и сильно отличается от поверхностных вод. При этом более глубинные воды более щелочные по сравнению с малоглубинными. При переходе от родников к ручьям и рекам кислотность воды меняется не значительно, а вот ОВП увеличивается более чем в 2 раза. По-видимому, происходит насыщение кислородом и потеря газов-восстановителей (сероводорода, метана). Общая минерализация вод изменяется незначительно, кроме одной станции (река Орлик), где значения в два раза выше (рис. 5). Так как, измерения производилось поздней осенью, то соответственно температура воды оказалась самой высокой в скважинах (3-4 °С), а в родниках, ручьях и реках она была в пределах 1 °С (рис. 6).

Рис. 3. Таблица физико-химических параметров природных вод.

Fig. 3. Table of physical-chemical parameters of natural waters.

Рис. 4. График соотношения ОВП и рН в природных водах.

Fig. 4. Graph of ORP versus pH in natural waters.

Рис. 5. График соотношения ТDS и рН в природных водах.

Fig. 5. Graph of TDS versus pH in natural waters.

Рис. 6. График соотношения температуры (t) и ОВП в природных водах.

Fig. 6. Graph of temperature (t) versus ORP in natural waters.

По данным измерений замечено интересное явление: вода в реке Оке ниже села Орлик становится более щелочной, ОВП понижается, а TDS возрастает (рис. 4, 5).

Качество питьевой воды

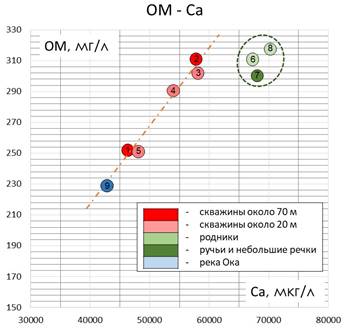

Общая минерализация (ОМ) подземных и поверхностных вод изучаемой территории меняется слабо, в интервале 230–320 мг/л, то есть вода относится к категории – пресные воды.

Макрокомпоненты представлены анионами: гидро-карбонат (HCO3–) – 160–210, S – 2.6–6.0, Si – 1.5–2.5, Cl – 0.56–1.53); и катионам: Ca – 47–70, Mg – 3.7–9.9, Na – 2.0–5.3, K – 0,89–1,53. (рис. 7). Минерализация преимущественно представлена гидрокарбонатом кальция (рис. 8).

Рис. 7. Карта–схема опробованных водопунктов в селе Орлик (слева) и графики макрокомпонентов подземных вод (справа). С – концентрация.

Fig. 7. Sketch map of the sampled water points in the Orlik village (left) and graphs of groundwater macrocomponents (right). C – concentration.

Рис. 8. График соотношения общей минерализации (ОМ) и Са в природных водах.

Fig. 8. Graph of total mineralization (OM) versus Ca in natural waters.

Содержание химических элементов в пробах воды не превышает предельно допустимые концентрации (ПДК), установленные гигиеническими нормативами (Предельно допустимые концентрации…, 2003) (табл. 1). Исключение составляет железо, концентрация которого в одной из скважин находится на уровне ПДК, а в другой превышена в 4 раза!

Таблица 1

Минимальные и максимальные концентрации в природных водах села Орлик и сопредельных территорий относительно принятых предельно допустимых концентраций

Table 1

Minimum and maximum concentrations in natural waters of the Orlik village and adjacent areas relative to the accepted maximum permissible concentrations

|

С (мг/л) |

Химические элементы |

|||||||||||

|

Na |

Mg |

Cr |

Mn |

Fe |

Co |

Ni |

Cu |

Zn |

As |

Br |

Pb |

|

|

ПДК |

200 |

50 |

0.05 |

0.1 |

0.3 |

0.1 |

0.02 |

1 |

1 |

0.01 |

0.2 |

0.01 |

|

Мin |

2 |

3.7 |

0 |

0 |

0.28 |

0.00013 |

0.00012 |

0.00019 |

0.001 |

0.00007 |

0,0059 |

0,00004 |

|

Max |

5.3 |

9.9 |

0.013 |

0.014 |

1.24 |

0.00021 |

0.00068 |

0.00059 |

0.011 |

0.00018 |

0,02 |

0,00037 |

Особенности химического состава подземных и поверхностных вод села Орлик и его окрестностей

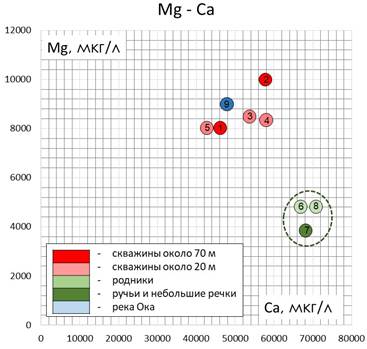

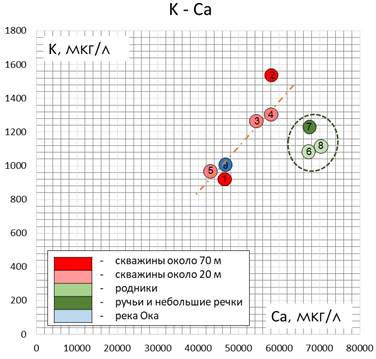

Концентрация основных катионов в воде в основном изменяется взаимосвязано с Са (Rxy = 0.7-0.96) (рис. 9, 10). Исключение составляют река Орлик и родники на её бортах, в которых содержание Na, Мg и К уменьшается по сравнению с Са (магния – вдвое меньше среднего). Таким образом, для скважин села и реки Ока катионный состав включает Ca, Mg, Na и K, а для реки Орлик (и её окрестностей) – преимущественно кальциевый состав.

Рис. 9. График соотношения Mg и Ca в природных водах.

Fig. 9. Graph of Mg versus Ca in natural waters.

Рис. 10. График соотношения K и Ca в природных водах.

Fig. 10. Graph of K versus Ca in natural waters.

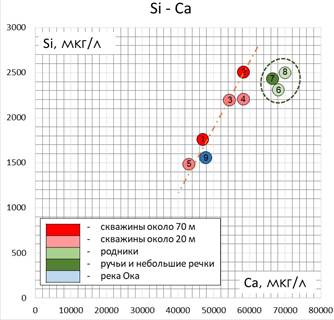

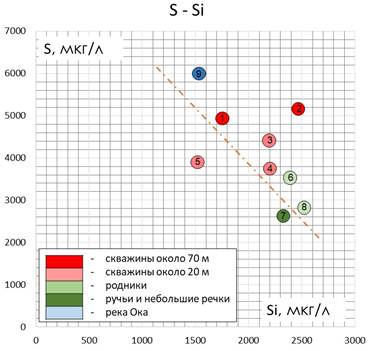

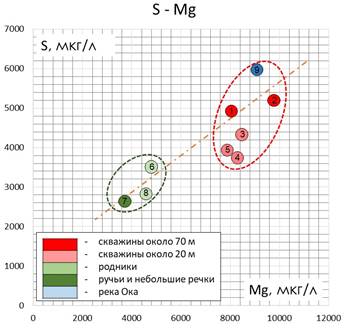

Концентрация анионов в воде в основном меняется взаимосвязано с Са (Rxy = 0.85– 0.96). Пример показан на рис. 11. Концентрации большинства анионов (С, Si, Cl) также взаимосвязаны. Пример – рис. 12. А вот корреляция изменений содержания S с другими анионами имеет другой характер. Она либо отсутствует (С – S, Rxy составляет – 0.02) (рис. 13), либо имеет обратную зависимость (S – Si, Rxy = –0.52) (рис. 14). При этом сера имеет высокий коэффициент корреляции с магнием (0.84) (рис. 15). В воде могут присутствовать растворенные сернокислые соли.

Рис. 11. График соотношения Si и Ca в природных водах.

Fig. 11. Graph of Si versus Ca in natural waters.

Рис. 12. График соотношения C и Si в природных водах.

Fig. 12. Graph of C versus Si in natural waters.

Рис. 13. График соотношения C и S в природных водах.

Fig. 13. Graph of C versus S in natural waters.

Рис. 14. График соотношения S и Si в природных водах.

Fig. 14. Graph of S versus Si in natural waters.

Рис. 15. График соотношения S и Mg в природных водах.

Fig. 15. Graph of S versus Mg in natural waters.

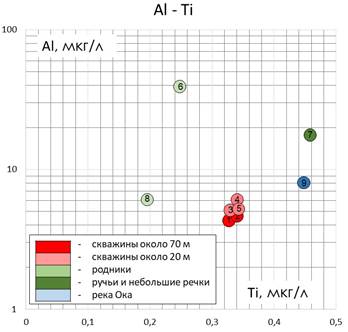

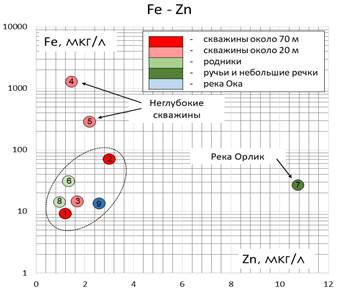

Содержание микрокомпонентов подземных и поверхностных вод сопоставимы между собой, но при этом характер их распределения неодинаков. На рис. 16 показан характер распределения в водоисточниках Al и Ti. Так, например концентрация Ti повышена в реках Ока и Орлик, а Al – в роднике в долине реки Орлик. Корреляционный анализ данных показывает, что алюминий и титан не имеют значимой взаимосвязи с другими элементами. На рис. 17 показан характер распределения в водоисточниках Fe и Zn, которые также локально повышаются в некоторых водоисточниках. В отличие от Al и Ti, изменения цинка хорошо коррелируются с Ni, Cr, Cu, Pb и Sn (Rxy = 0.72 – 0.99), а Fe - с Mn (Rxy = 0.68).

Рис. 16. График соотношения Al и Ti в природных водах.

Fig. 16. Graph of Al versus Ti in natural waters.

Подземные и поверхностные воды изучаемой территории имеют низкие содержания щелочных элементов Na, Li и Cs, а также ртути. В северной части изучаемой площади выявлены повышенные концентрации стронция – 800-1280 мкг/л, при этом в южной части значения варьируют от 200 до 450 мкг/л (рис. 18). Воды этого участка по содержанию Sr и Mg контрастно отличаются от других водоисточников. Самые высокие концентрации этого металла обнаружены в роднике у подножья правого борта р. Орлик (1280 мкг/л, эта концентрация существенно ниже ПДК (8000 мкг/л)).

Рис. 17. График соотношения Fe и Zn в природных водах.

Fig. 17. Graph of Fe versus Zn in natural waters.

В целом, по химическому составу природных вод изучаемая территория делится на две гидрохимических зоны: местность вблизи устья реки Орлик и непосредственно село Орлик. Разделение этих двух зон хорошо видно на рисунках 4, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18.

Водоисточники с особенным химическим составом воды

Среди изученных водоисточников выявлено три случая, в которых вода имеет существенные отличия.

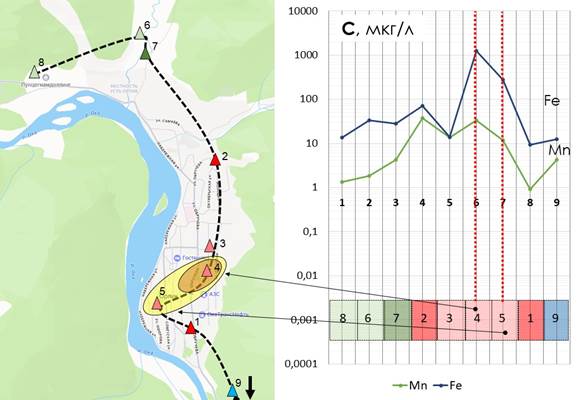

1. Скважины 4 и 5. В южной части поселка в воде двух скважин определено повышенное содержание железа. В скв. 5 (ул. Советская, 17А) содержание Fe (280 мкг/л) приближается к значению ПДК питьевых вод (300 мкг/л), а в скважине 4 (ул. Дугарова, 43) существенно его превышает (1240 мкг/л) (рис. 19). В других водоисточниках концентрация железа составляет от 9 до 70 мкг/л, минимальное содержание - 9,3 мкг/л - получено для воды наиболее глубокой скважины (ст. 1, Школа). Содержание Fe не зависит от ОМ и содержания основных анионов и катионов, но имеет значимую корреляционную связь с содержанием Mn. Отношение Mn/Fe в водах с высоким содержанием железа в целом ниже, чем в водах с его низким содержанием.

Рис. 19. Карта–схема опробованных водопунктов в селе Орлик (слева) и графики Fe и Mn подземных вод (справа). С – концентрация.

Fig. 19. Sketch map of the sampled water sites in the Orlik village (left) and graph of Fe and Mn in groundwater (right). C is the concentration.

Причиной высокого содержания Fe в подземных водах этой части поселка может быть магматическое тело, сложенное породами основного или ультраосновного состава, глинистые осадочные отложения или разгрузка железистых вод по субширотному разлому.

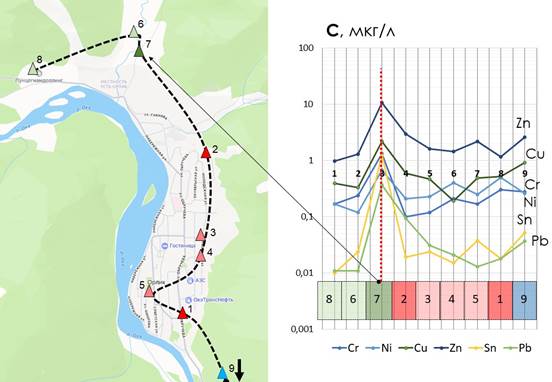

2. Река Орлик. В химическом составе воды этого притока Оки наблюдаются контрастное увеличение в 5–30 раз по сравнению с другими водоисточниками концентраций Zn, Ni, Cr, Cu, Pb и Sn (рис. 20). Несмотря, на то, что содержание этих металлов ниже существующих ПДК, сам источник обогащения воды вызывает интерес.

Рис. 20. Карта–схема опробованных водопунктов в селе Орлик (слева) и графики микроэлементов подземных вод (справа). С – концентрация.

Fig. 20. Sketch map of the sampled water sites in the Orlik village (left) and graphs of groundwater trace elements (right). C – concentration.

Рис. 21. Карта–схема опробованных водопунктов в селе Орлик (слева) и графики макрокомпонентов подземных вод (справа). С – концентрация.

Fig. 21. Sketch map of the sampled water sites in the Orlik village (left) and graph of groundwater major components (right). C – concentration.

3. Скважина 2 (гостиница). Глубина отбора воды составляет 70 м. Вода интересна тем, что имеет самую высокую минерализацию из скважинных вод, сопоставимую с родниками (рис. 21). В воде отмечается повышение ряда химических элементов: магния, натрия, серы, хлора, калия, стронция, железа, марганца, кобальта, меди, бария и урана. Возможно, такой состав воды связан с тем, что скважина располагается на стыке двух гидрохимических зон, и поэтому имеет необычных химический состав.

Заключение

В результате измерения физико-химических свойств природных вод села Орлик и его окрестностей установлено, что во всех опробованных источниках вода соответствует категории пресных вод. Состав преимущественно гидрокарбонатно-кальциевый. Содержание химических элементов в воде в основном не превышают принятых ПДК. Исключение составляют две скважины в южной части села, в воде которых выявлено повышенное содержание железа, соответствующее и существенно превышающее ПДК. Для оконтуривания ареала железистых вод и выяснения их происхождения необходимы дополнительные исследования.

Несмотря на то, что подземные и поверхностные воды с. Орлик имеют сходный состав и соответствуют пресным водам других территорий юга Сибири, поднимающихся с малых глубин верхней части геологического разреза, наблюдается значительные различия вод в микрокомпонентном составе. По микроэлементному составу воды изучаемая территория делится на две гидрохимических зоны: северная (вблизи устья реки Орлик) и южная (село Орлик). Северная – преимущественно кальциевая вода, с повышенным содержанием стронция; южная – кальциево-магниевая вода, с повышенным содержанием серы, железа и марганца.

Взаимосвязь концентраций магния и серы позволяет предположить присутствие в воде растворенных сернокислых солей, таких как кизерит (MgSO4 H2O) или эпсомит (MgSO4 7H2O). Эпсомит или «горькая» (а также «английская» или «эпсомская») соль, обладающая горьким вкусом и слабительным действием, впервые была выделена из минеральной воды Эпсомского источника в Англии. Добычу кизерита в Китае описал В.А. Обручев в записках «От Кяхты до Кульджи. Путешествие в Центральную Азию и Китай»: «На второй день видели добычу соли из третичных отложений, в плоских бассейнах, расположенных уступами на дне долины; в них осаждался сначала гипс, затем сернокислый магний (кизерит) и (сверху) поваренная соль, которую выгребали и складывали небольшими кучами». Это предположение также нуждается в проверке.

Особо заслуживает внимания вода реки Орлик, в которой отмечается увеличение в 5–30 раз таких элементов, как цинк, никель, хром, медь, олово и свинец. Для выявления источника обогащения воды необходимы дополнительные исследования.

Сравнение значений ОВП, рН и TDS проб воды показало, что экспресс определения позволяют классифицировать разные типы водоисточников и делать предварительную оценку их качества.

Благодарности

Работы по изучению физико-химических свойств и химического состава подземных и поверхностных вод выполнялись в рамках научных проектов Института земной коры СО РАН и Иркутского государственного университета по выявлению признаков приближения землетрясений, в котором участвуют преподаватели и ученики Орликской средней школы (Рассказов и др., 2024; Шарастепанов и др., 2024). Для измерений элементов в природных водах использовался масс-спектрометр Agilent 7500се ЦКП «Ультрамикроанализ» Лимнологического института СО РАН, г. Иркутск (измерения А.П. Чебыкина).

Литература

Бычков А.Ю. Геохимия. Учебное пособие. М.: Геолфак МГУ, 2023. 186 с.

Кононов В.М. и др. Основы геологии, гидрогеологии и инженерной геологии. М: «Высшая школа», 1978. 187 с.

Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования: Гигиенические нормативы. ГН 2.1.5.1315-03. М: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2003. 154 с.

Рассказов С.В. и др. Организация мониторинга компонентов подземных вод в пос. Орлик: западная часть Байкальской рифтовой системы // Геология и окружающая среда. 2024. Т. 4, № 3. С. 134–151.

Справочник гидрогеолога. М.: ГНТИ литературы по геологии и охране недр, 1962. 616 с.

Шарастепанов Б.Д. и др. Качество подземных вод пос. Орлик, Окинский район Бурятии. // Континентальный рифтогенез, сопутствующие процессы: материалы V Всероссийской конференции с участием иностранных ученых, посвященной памяти академика Н.А. Логачева в связи с 95-летием со дня рождения. Иркутск, 16–19 апреля 2024 г. Иркутск: Издательство ИГУ, 2024. С. 186–188.

Чебыкин Е.П., Сороковикова Л.М., Томберг И.В., Воднева Е.Н., Рассказов С.В., Ходжер Т.В., Грачев М.А. Современное состояние вод р. Селенги на территории России по главным компонентам и следовым элементам // Химия в интересах устойчивого развития. 2012. Т. 20. С. 613–631.

Аюшеева Дарина Солбоновна,

пос. Орлик, Окинского района Республики Бурятия,

Орликская средняя школа,

учащаяся 9 класса.

Гунгаев Мэргэн Баясхаланович,

пос. Орлик, Окинского района Республики Бурятия,

Орликская средняя школа,

учащийся 9 класса.

Пастыкова Наталья Павловна,

пос. Орлик, Окинского района Республики Бурятия,

Орликская средняя школа,

учитель химии.

Шарастепанов Баир Дашеевич,

кандидат географических наук,

пос. Орлик, Окинского района Республики Бурятия,

Орликская средняя школа,

директор,

email: shbd60@mail.ru

Папаев Алексей Пурбоевич,

кандидат географических наук,

пос. Орлик, Окинский район Бурятская Республика,

Орликская средняя школа,

зам. директора по воспитательной работе,

еmail: papaev13@rambler.ru

Снопков Сергей Викторович,

кандидат геолого-минералогических наук,

664025, Иркутск, ул. Ленина, д. 3,

Иркутский государственный университет, геологический факультет,

доцент,

664074, г. Иркутск, ул. Курчатова, 3,

Сибирская школа геонаук, Иркутский национальный исследовательский технический университет,

научный сотрудник,

email: snopkov_serg@mail.ru.

Snopkov Sergei Viktorovich,

Ильясова Айгуль Маратовна,

кандидат геолого-минералогических наук,

664033, Иркутск, ул. Лермонтова, д. 128,

Институт земной коры СО РАН,

ведущий инженер,

email: ila@crust.irk.ru

Чебыкин Евгений Павлович,

кандидат химических наук,

664033 Иркутск, ул. Лермонтова, д. 128,

Институт земной коры СО РАН,

664033 Иркутск, ул. Фаворского, 1А,

Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН,

ведущий специалист,

email: epcheb@yandex.ru

Рассказов Сергей Васильевич,

доктор геолого-минералогических наук, профессор,

664003, Иркутск, ул. Ленина, д. 3,

Иркутский государственный университет, геологический факультет,

заведующий кафедрой динамической геологии,

664033, Иркутск, ул. Лермонтова, д. 128,

Институт земной коры СО РАН,

заведующий лабораторией изотопии и геохронологии,

тел.: (3952) 51–16–59,

email: rassk@crust.irk.ru

|

|

* * Статья получена: 15.10.2025; исправлена: 21.10.2025; принята: 31.10.2025.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Аюшеева Д.С., Гунгаев М.Б., Пастыкова Н.П., Шарастепанов Б.Д., Папаев А.П., Снопков С.В., Ильясова А.М., Чебыкин Е.П., Рассказов С.В. Изучение физико-химических свойств и химического состава подземных и поверхностных вод в селе Орлик и его окрестностях (Окинский сойотский округ, Республика Бурятия) // Геология и окружающая среда. 2025. Т. 5, № 3. С. 206–224. DOI 10.26516/2541-9641.2025.3.206. EDN: SAISJI