УДК 911 (092)

https://doi.org/10.26516/2541-9641.2025.2.150

EDN: ZFEEAQ

Ученый, практик, педагог – Анатолий Гаврилович Золотарев

Е.Е. Кононов

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск, Россия

Аннотация. В статье показаны результаты успешной трудовой деятельности профессора А.Г. Золотарева — яркого представителя плеяды российских геологов второй половины ХХ – начала ХХI веков. Его незаурядный талант успешно проявился в изучении и развитии разных аспектов геологической науки: региональных и прикладных исследованиях, разработке методических подходов исследований, фундаментальному и теоретическому осмыслению полученных результатов, обобщению их и, главное, талантливой ретрансляции полученных теоретических и практических материалов своим студентам и аспирантам. В краткой форме описан конкретный вклад Анатолия Гавриловича в развитие геологической науки.

Ключевые слова: геология, геоморфология, педагогика, биография, периорогенные зоны, методики

Введение

Сложность написания статьи заключалась в многогранности таланта Анатолия Гавриловича. Он был уникальной личностью, сочетал в себе качества признанного научного лидера, талантливого организатора науки и высшего университетского образования, блестящего лектора и педагога и, наконец, геолога – поисковика высшей квалификации, был известным специалистом в области геоморфологии, неотектоники, геологии новейших отложений и россыпных месторождений полезных ископаемых. Областями его научных интересов были геоморфология Восточной Сибири, новейшая тектоника Сибирской платформы и предрифтовые переходные зоны Восточной Сибири.

А.Г. Золотарев был членом многих ученых и научно-технических советов, редактором и членом различных научных редколлегий, почетным членом Географического общества СССР, заслуженным деятелем науки РСФСР. Являлся многие годы научным руководителем Международной Советско-Монгольской Хубсугульской комплексной экспедиции.

Толчком к написанию статьи о профессоре А.Г. Золотареве послужила знаменательная дата – 80-летие окончания Великой Отечественной войны. Анатолий Гаврилович в годы войны служил в Забайкалье и Монголии (рис. 1).

Рис. 1. А.Г. Золотарев – офицер связи штаба 36-й армии (1945 г.).

Fig. 1. A.G. Zolotarev – liaison officer at the headquarters of the 36th Army (1945).

До марта 1942 г. он был курсантом учебного батальона на ст. Антипиха близ г. Читы. С марта 1942 г. по июнь 1943 г. – он курсант офицерского Сретенского пехотного училища, а летом 1943 г. становится слушателем филиала офицерских курсов «Выстрел» на ст. Дивизионная в пригороде г. Улан-Удэ. С августа 1943 г. по сентябрь 1945 г. был сначала командиром пулеметного взвода, затем противотанкового взвода 984 полка на разъезде Маньчжурской ветки. С сентября 1945 г. по апрель 1946 г. выполнял обязанности офицера связи штаба 36-й армии. А.Г. Золотарев был награжден пятью боевыми медалями и орденом «Отечественной войны» II степени.

Основные этапы жизненного пути А.Г. Золотарева

Анатолий Гаврилович родился в небольшом городке Карачеве Брянской области 8 февраля 1921 г. В 1930 г. семья переехала в г. Брянск, где Анатолий закончил среднюю школу. В школьные годы определенного интереса к какой-нибудь конкретной области знаний он явно не проявил. В 1938 г. он прошел по конкурсу и стал студентом энергомашиностроительного факультета Ленинградского индустриального института. После первой учебной экскурсии на завод, побывав в его шумных цехах, будущий геолог понял, что его выбор ошибочен и в декабре 1938 г. он ушел из индустриального института по собственному желанию. В 1939 г., и вновь по конкурсу, поступил на геолого-почвенно-географический факультет Иркутского госуниверситета, где он, по его собственному выражению, нашел себя в профессиональном отношении. После окончания Университета его научно-исследовательская, а точнее научно-производственная деятельность продолжала развиваться под руководством М.М. Одинцова уже в Амакинской экспедиции (рис. 2).

Рис. 2. А.Г. Золотарев проводит проверку предварительных результатов практики своих студентов в полевых условиях в Бодайбинском районе.

Fig. 2. A.G. Zolotarev checks the preliminary results of his students’ field training in the Bodaibo region.

Там он работал геологом-геоморфологом и вскоре собрал достаточный материал для написания кандидатской диссертации, не обучаясь в аспирантуре. В 1953 г. он успешно защитил диссертацию «Геолого-геоморфологический очерк Тунгусского бассейна в пределах листа Р-48» и получил степень кандидата геолого-минералогических наук. В январе 1955 г. ему было присвоено звание доцента, а с 1966 г. он уже заведующий кафедрой физической географии географического факультета Иркутского госуниверситета.

В 1958 г. Анатолий Гаврилович создает при Иркутском геологическом управлении из своих учеников действующую на постоянной основе тематическую геоморфологическую партию. Позже сотрудниками партии был выполнен ряд интересных, как в научном, так и в прикладном отношении работ, в том числе две геоморфологические карты, отражающие геоморфологические условия россыпной золотоносности на севере Байкальской горной области и алмазоносности на юге Сибирской платформы (Геоморфологическая…, 1960; Геоморфологическая.., 1963).

В 1969 г. Анатолий Гаврилович блестяще защитил докторскую диссертацию по теме: «Рельеф и новейшая структура Байкало-Патомского нагорья» в Московском государственном университете. Во время защиты в выступлениях видных советских ученых были сказаны в адрес соискателя много теплых и вполне заслуженных слов.

В это же время у Анатолия Гавриловича возникает идея организовать на базе кафедры физической географии новую самостоятельную кафедру геоморфологии, которая официально была открыта в 1972 году (рис. 3).

Преподавательский состав кафедры прошел хорошую многолетнюю полевую практику в различных экспедициях Иркутского геологоуправления и Международной Хубсугульской экспедиции. Их теоретические знания подкреплялись мощным практическим опытом, яркими примерами из геологических экспедиций. По этой причине их лекции и практические занятия были чрезвычайно интересными.

Рис. 3. В своем рабочем кабинете.

Fig. 3. In his office.

При кафедре Анатолий Гаврилович организует научную лабораторию для выполнения хоздоговорных работ с целью дальнейшего расширения научно-производственного сотрудничества с Иркутским геологическим управлением и ВостСибНИИГГиМС. Чуть раньше, в 1970 г., была официально создана на межправительственном уровне, для работы на постоянной основе, Советско-Монгольская Хубсугульская экспедиция. Научным руководителем экспедиция стал. А.Г. Золотарев (рис. 4).

Рис. 4. Исследования в горах Прихубсугулья.

Fig. 4. Research in the mountains of the Khubsugul area.

В 1980 г. А.Г. Золотарев становится деканом географического факультета, выполняя при этом все свои прежние обязанности. Он также ведет в эти годы большую общественную работу, является членом различных Ученых советов, редакционных коллегий, комиссий и т. д. (рис. 5).

Педагогическая деятельность А.Г. Золотарева формально продолжалась почти 50 лет! Он был блестящим оратором и талантливым педагогом, сумел привить многим поколениям студентов любовьк научному поиску, интерес к геоморфологии и геологии. Он всегда был любим студентами, его уважали преподаватели, ученые, геологи-производственники за глубокие знания в области геоморфологии, физической географии, новейшей тектоники и коррелятных отложений (Кононов, 2025).

Рис. 5. На церемонии вручения дипломов. Слева направо: Н.С. Беркин, В.М. Белоусов, В.П. Шоцкий, А.Г. Золотарев, Г.М. Кирьяков, Е.М. Усова.

Fig. 5. At the graduation ceremony. From left to right: N.S. Berkin, V.M. Belousov, V.P. Shotsky, A.G. Zolotarev, G.M. Kiryakov, E.M. Usova.

Вклад А.Г. Золотарева в научные и научно-производственные исследования

Область научных интересов А.Г. Золотарева определялась триадой взаимосвязанных наук – новейшей тектоники, геоморфологии и стратиграфии позднего кайнозоя. Его научно-производственные интересы всегда были связаны с вопросами, касающимися разведки и поисков россыпных полезных ископаемых. Практически все результаты своих геологических исследований он всегда рассматривал и анализировал с точки зрения использования их в прикладных целях, связанных с различными полезными ископаемыми. Но основной областью его исследований в прикладном значении были различные аспекты, касающиеся поисков месторождений алмазов и, особенно, золота.

В своих воспоминаниях Анатолий Гаврилович однажды написал, что подлинный ученый, работающий в области наук о Земле, формируется только тогда, когда он последовательно осваивает в течение своей трудовой деятельности (по мере роста у него научно-производственного опыта) четыре направления исследований (Андреев и др., 2001). Первое – региональные исследования, первоочередной, и очень часто главной целью которых является изучение с различной степенью детальности какой-либо территории. Второе – работы прикладного характера (например, проблемы поиска полезных ископаемых). Третье направление должно быть посвящено частным вопросам методологии науки, когда ученый ставит перед собой вопрос о соответствии существующих методов исследований современному объему и содержанию фактического материала, а также качеству получаемых при их применении результатов (именно на этом этапе возможно создание новых приемов исследований). И, наконец, четвертым направлением, по его мнению, являются разработки теоретического характера, когда возникает необходимость внести определенные изменения или дополнения в существующие научные концепции или создать новые положения теоретического характера.

На собственном примере он четко и последовательно показал реализацию названных направлений исследований.

Региональные исследования

За 50 с лишним лет непрерывной геологической работы А.Г. Золотарев охватил своими детальными экспедиционными работами обширную территорию Сибирской платформы от ее южных границ до Полярного круга. Им были пройдены значительные участки почти всех крупных водных магистралей платформы: р. Енисей от Красноярска до Дудинки, участки долин Лены, Ангары, Нижней Тунгуски, Подкаменной Тунгуски, Уды и других. Много лет Анатолий Гаврилович работал на севере Байкальской горной области (рис. 6), проводил исследования на Байкале, в Прибайкалье и юго-восточной части Восточного Саяна, в Северной Монголии (Прихубсугулье).

Рис. 6. А.Г. Золотарев изучает обломочный материал, оставленный древними ледниками и размываемый рекой Анамакит (Северный Байкал).

Fig. 6. A.G. Zolotarev studies the debris left by ancient glaciers and washed away by the Anamakit River (Northern Baikal).

За время работы по совместительству им был собран уникальный, как по объему информации, так и по своему качеству фактический материал. Этот гигантский массив данных содержал сведения по районам с различной геодинамической обстановкой (стабильные участки платформ, орогены, современные рифты и переходные зоны), с контрастными морфометрическими и литологическими условиями, отличающиеся палеогеографической историей развития и современными темпами экзогенных процессов и характеризующиеся широким спектром полезных ископаемых.В дальнейшем, с приобретением соответствующего опыта и знаний, он исполнял в разные годы обязанности научного руководителя Советско-Монгольской Хубсугульской экспедиции, начальника тематических и геолого-съемочных партий (рис. 7). Им составлены были десятки различных карт, стратиграфических схем. Под его руководством в тематических партиях составлены тектонические и геоморфологические карты с прикладным уклоном (Золотарев и др., 1981, 1981 а, 1983).

Рис. 7. На берегу оз. Хубсугул (Монголия).

Fig. 7. On the shore of lake Khubsugul (Mongolia).

В результате полевых региональных исследований им были разработаны ряд новых, оригинальных представлений регионального характера о неотектоническом и геоморфологическом строении ряда территорий, об их новейших отложениях:

1. О неотектоническом и геоморфологическом строении северной части Байкальской горной области в виде концепции о Байкало-Патомском ступенчато-сводовом поднятии и одноименном нагорье.

2. О предрифтовых переходных зонах (Золотарев и др., 1989, 1989 а, 1989 б).

3. О неотектонических опусканиях довольно обширных областей Сибирской платформы, вопреки существующему мнению о ее поднятии (Золотарев, 1979, 1979а, 1979б).

4. Создание стройной системы представлений о главных морфогенетических категориях рельефа, сопутствующих им отложениях, возрастной последовательности рельефообразования и основных особенностях неотектоники Прихубсугулья (Золотарев и др., 1985; Золотарев и др. 1985 а; Золотарев и др., 1989).

Исследования прикладного характера

Характерной особенностью любых исследований А.Г. Золотарева, включая сугубо теоретические, являются его постоянные попытки, желание найти в них какие-то возможности для того, чтобы выйти на геолого-геоморфологические условия образования, переотложения или расформирования месторождений тех или иных полезных ископаемых. Почти все его работы научно-производственного характера были связаны с проблемами выявления россыпных месторождений золота в Ленском золотоносном районе, реже россыпей алмазов на Сибирской платформе.

Им была проведена комплексная оценка геоморфологических условий алмазоносности юга Сибирской платформы и золотоносности юго-западной части Байкало-Патомского нагорья; перспектив на россыпное золото древних приводораздельных долин Ленского золотоносного района, изучена стратиграфия плиоцен-четвертичных отложений центральной части Байкало-Патомского нагорья и определены возрастные поисковые критерии на россыпное золото (Золотарев 1959, 1961, 1965). Анатолий Гаврилович довольно убедительно обосновал возможность расширения площади Ленского золотоносного района в юго-западном направлении. Считалось, что Ленский золотоносный район приурочен к Патомскому нагорью и его золотоносность в значительной степени обусловлена и связана с наличием внутреннего, хорошо выраженного в рельефе Бодайбинского прогиба. Анатолий Гаврилович доказал, что нет на севере Байкальской горной области двух нагорий – Патомского и Северо-Байкальского, а есть одно – Байкало-Патомское с краевым поднятием и внутренней депрессией, названной Чая-Жуинской, в которой Бодайбинская впадина является лишь северо-восточной ее частью, т. е. по площади составляет примерно половину названной депрессии.

Под руководством А.Г. Золотарева коллективом тематической геоморфологической партии была создана «Геоморфологическая карта южной части Средне-Сибирского плоскогорья М1:1500000 и оценка геоморфологических условий россыпной алмазоносности» на 21 листах (1960). Чуть позже, в 1963 году ими была представлена «Геоморфологическая карта Северо-Байкальского нагорья и оценка геоморфологических условий россыпной золотоносности М1:500000» на 6 листах (1963). Карты сопровождались соответствующими детальными рекомендациями практического характера.

Очень важной работой прикладного и регионального характера, выполненной А.Г. Золотаревым, является стратиграфическая схема «Стратиграфия позднеплиоцен-четвертичных отложений внутренней области Байкало-Патомского нагорья» (Золотарев, 1966, 1982). По указанному району к тому времени было предложено много схем, начиная со схемы, созданной В.А. Обручевым и кончая более поздними схемами (М.М. Ревердатто, Е.Я. Карамышева, Е.И. Тищенко). Главными недостатками всех этих схем являлись неодинаковые возрастные датировки одних и тех же толщ, что весьма затрудняло их корреляцию и все виды геологических исследований.

А.Г. Золотарев для датировки горных пород широко использовал, уже хорошо известный тогда, палеонтологический метод. Начинать ему пришлось практически с нуля.

За примерно 100 лет существования Ленского золотоносного района было собрано всего около 25 костных остатков, часть из которых не имела соответствующих привязок в разрезах (следовательно, они не могли быть использованы для стратиграфии отложений). В итоге упорной, тщательной работы Анатолий Гаврилович собрал 35 костей. Часть костей он описал опросным методом с обязательными привязками, часть – личные его сборы. Некоторые кости он собрал во время поездки в другие города России, куда эти кости в прошлом были увезены из Сибири. Многие костные остатки пришлось заново переопределить. Благодаря титаническим усилиям Анатолия Гавриловича и его помощников, в конечном итоге стратиграфическая схема позднеплиоцен-четвертичных отложений Ленского района была успешно создана. К схеме Анатолий Гаврилович разработал несложную шкалу возрастных индикаторов на разновозрастное россыпное золото.

Методические разработки

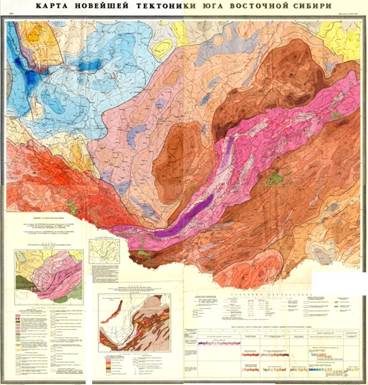

Очень важным итогом научной деятельности А.Г. Золотарева явилось создание «Карты новейшей тектоники юга Восточной Сибири» масштаба 1:1 500 000 (Золотарев и др., 1981). Карта составлялась в течение пяти лет на кафедре геоморфологии ИГУ под его руководством в порядке хоздоговора с Восточно-Сибирским научно-исследовательским институтом геологии, геофизики и минерального сырья и при участии групп специалистов из других научно-исследовательских и производственных учреждений Восточной Сибири (рис. 8).

Рис. 8. Карта новейшей тектоники Юга Восточной Сибири, составленная под руководством А.Г. Золотарева.

Fig. 8. Map of the neotectonics of the South of Eastern Siberia, compiled under the supervision of A.G. Zolotarev.

Созданная карта дала обобщающее представление о новейшей тектонике обширной, весьма сложной в структурно-геологическом и геоморфологическом отношении территории, включающей южную часть Сибирской платформы, складчатые области Енисейского кряжа, Восточного Саяна, Байкальской рифтовой зоны, Байкало-Патомского нагорья и Забайкалья (Золотарев и др., 1986).

Интерес научной общественности к названной карте был всегда очень высоким и в значительной степени обусловлен тем, что при ее создании были использованы новые методические и теоретические разработки А.Г. Золотарева. Анатолий Гаврилович использовал новый подход к расчетам суммарных амплитуд новейших вертикальных движений. Он предложил вычислять их не от современной поверхности Мирового океана, а от его уровня в начале новейшего тектонического этапа. Была предложена формула, содержащая поправку на изменение уровня Мирового океана, использование которой при составлении карты привело к весьма оригинальным выводам, свидетельствующим об опускании западной части внутреннего поля Иркутского амфитеатра, а не о поднятии его, как это было принято считать (Золотарев, 1979, 1979а, 1979б). Для южной части Сибирской платформы среднее значение поправки за «исходный уровень», представляющей сумму двух составляющих, определяется величиной около 500 м. Эта цифра в 1.5–2 раза больше тех поправок, которые вводились для территории Сибирской платформы ранее без учета изменений уровня Мирового океана. В результате введения этой поправки, при составлении неотектонической карты юга Сибирской платформы, на ней впервые выделилась обширная зона опусканий. У Анатолия Гавриловича, естественно, возник вопрос: не испытывают ли в новейшее время обширные участки платформенных равнин опускания вопреки существующему мнению об их общем поднятии? С целью проверки этого вопроса он составил картосхему новейшей тектоники всей территории Сибирской платформы, ряд мелкомасштабных неотектонических картосхем для ряда платформенных равнин других континентов. Результат оказался такой же, что и для Сибирской платформы.

Сущность второго методического приема, принятого А.Г. Золотаревым для расчета суммарных амплитуд вертикальных тектонических движений, заключается в устранении искажающего влияния литоморфного фактора. В основе его лежит учет различий в устойчивости горных пород к процессам экзогенного разрушения. Благодаря этому приему по-иному стали вырисовываться контуры и площади положительных структур, особенно в тех районах, где имеют место большие контрасты в устойчивости пород к денудации (Золотарев, 1970, 1973). Такими оказались, в частности, северные районы Байкальской горной области и юг Сибирской платформы.

В целом, по мнению академика А.Л. Яншина, карта содержит большую информацию не только о неотектонике, новейших структурах, крупных формах рельефа и условиях формирования полезных ископаемых. Карта дает прекрасный материал для более глубокого познания обширного края в области геологии кайнозойских отложений, физической географии, геофизики и других наук о Земле.

Этим обусловлена большая ценность проведенных под руководством Анатолия Гавриловича исследований и высокая востребованность неотектонической карты юга Восточной Сибири для специалистов самого широкого профиля.

Исследования теоретического плана

А.Г. Золотаревым на материалах Восточной Сибири, в пределах которой находится классическая континентальная Байкальская рифтовая зона, детально разработана концепция о периорогенных переходных зонах (Золотарев, 1976, 1979, 1986, 1989, 1989 а, 1989 б, 1999). Согласно этой концепции, между наиболее крупными тектоническими категориями рельефа – горными сооружениями и равнинами, рифтовыми зонами и внерифтовыми областями – нет резких переходов и границ. Между ними прослеживаются широкие (до первых сотен км) переходные зоны – предорогенные и предрифтовые, где структуро- и рельефообразующие процессы продолжают в ослабленной форме. Известный советский геолог В.Е. Хаин в беседе с А.Г. Золотаревым в 1973 году одобрил его представления, но посоветовал слово «предорогенные» заменить на «периорогенные», так как геологические термины с приставкой «пред» принято употреблять во временном смысле.

Позднее Анатолий Гаврилович дал следующее развернутое определение периорогенных зон: это широкие (от десятков до тысячи км) переходные зоны, повсеместно прослеживающиеся между орогенами и стабильными областями платформ, в которых со стороны внутренних границ проявляются признаки резонансно-тектонической активизации, наведенной со стороны орогенов и постепенно затухающей в направлении к внешним границам со стабильными областями платформ (Золотарев, 1986, 1999). Понятие о переходных зонах рассматривается А.Г. Золотаревым, как в узком неотектоническом смысле, так и в более широких геоморфологическом и даже физико-географическом аспектах, при которых определяются основные контуры природно-территориальных комплексов. Это зоны, в пределах которых появляются первые признаки орогенеза и происходит нарастание энергии не только рельефообразования, но и других природных процессов.

Для выявления границ периорогенов им предложено несколько критериев. Внешние границы должны устанавливаться по двум признакам и проводиться там, где идиоморфная новейшая складчатость стабильных областей платформ сменяется системами линейно ориентированных ветвей складок периорогенов и где одновременно происходит скачок в интенсивности неотектонических движений к ее быстрому нарастанию в сторону орогенов. При проведении внутренних границ следует исходить из положения о том, что у периорогенов новейшие структуры, пограничные с орогенами, – прогибы, ступени, моноклинали и др., имеют в плане четкие контуры. Таким образом, внутренние границы нужно проводить по линиям сочленения этих структур с орогенами.

Наиболее хорошо изучены и больше всего фактического материала собрано по Предбайкальской предрифтовой зоне, в состав которой входят четыре очень протяженные предрифтовые структуры линейного коробления. Две рассматриваемые структуры отрицательные, две – положительные. Следует подчеркнуть существенную деталь о предрифтовых переходных зонах: рифтогенные структуры в Байкальской рифтовой зоне являются всегда главным. В предрифтовых зонах они чаще всего не играют самостоятельной роли, а являются лишь осложняющими, наложенными на новейшие структуры, которые сформировались и развиваются независимо от того имеются здесь компенсационные силы сжатия или нет.

Разработки о переходных периорогенных зон А.Г. Золотарева были широко востребованы при дальнейших исследованиях рельефа не только в Сибири, но и других регионов Земли.

Несколько слов об учителях А.Г. Золотарева

Огромную роль в становлении А.Г. Золотарева как ученого, педагога и организатора научно-производственной деятельности сыграли уже хорошо известные в то время ученые М.М. Одинцов и Н.А. Флоренсов. От них он получил не только глубокие знания по геологии, физической географии, эволюции природной среды, но и навыки исследовательской работы, увлеченность геологической профессией. Личным примером они показали, как надо работать не только в кабинете, но и в поле. Полученный от них импульс он затем щедро передавал своим ученикам. Анатолий Гаврилович в своих трудах всегда ссылался на публикации М.М. Одинцова и Н.А. Флоренсова, использовал их представления и развивал, тем не менее, собственные идеи по различным проблемам геоморфологии и неотектоники Восточной Сибири и северной части Монголии.

В 2001 году Анатолий Гаврилович написал воспоминания о своих учителях и ниже приведено только два абзаца из этой статьи, которые ярко показывают его глубокое уважение к своим учителям (Золотарев, 2001).

«Мне посчастливилось, что моими учителями в послевоенные студенческие годы и далее на протяжении многих лет после окончания университета были такие известные ученые как профессора Николай Александрович Флоренсов и Михаил Михайлович Одинцов. Первый из них пробудил во мне, когда я еще был студентом, интерес к геоморфологии. Со временем с Н.А. Флоренсовым у меня установились на многие годы добрые отношения наставника и ученика, вылившиеся впоследствии в тесные научные связи. В адрес Н.А. Флоренсова мне хотелось бы сказать несколько добрых, теплых слов не только как его ученику, но и как человеку, знавшему долгое время довольно близко этого известного ученого. Его блестящие качества как лектора и выдающиеся заслуги в науке общеизвестны. Тем не менее, к этим сведениям о его исключительной популярности я все же добавлю несколько слов. Во-первых, мне как педагогу, имеющего полувековой стаж чтения лекций в разнообразных студенческих аудиториях и слышавшему за это время выступления, доклады и лекции многих моих коллег, удалось в лекторском мастерстве Николая Александровича подметить то весьма ценное и редкое, что не сразу может броситься в глаза при непродолжительном с ним общении, как преподавателем высшей школы. Это исключительная отточенность фраз, формулировок, лишенная излишних нагромождений слов и отступлений от основной мысли, а отсюда и лаконичность изложения, но с исчерпывающим освещением рассматриваемых вопросов. Все сказанное было присуще ему даже тогда, когда он выступал без предварительной подготовки – с экспромта. Во-вторых, при всей только что отмеченной лаконичности и академической строгости изложения свих мыслей, его лекции, доклады и выступления, как, может быть, не странно на первый взгляд, были не только не сухими, фигурально выражаясь – усыпляющими, а наоборот, удивительно интересными, живыми и увлеченными….

Если у Н.А. Флоренсова я прошел хорошую школу, главным образом по геоморфологии, академического или, иначе говоря, теоретического характера, то Михаил Михайлович Одинцов привил мне интерес к геологии в самом широком диапазоне этой многогранной науки. Он научил меня рассматривать геологические исследования не в замкнутой системе данной дисциплины, а в тесной взаимосвязи со смежными науками по Земле…».

Заключение

Разработанные представления А.Г. Золотарева по переходным зонам были оригинальными и определили новое направление в решении важнейших вопросов теоретической геоморфологии. Его работы и в настоящее время не теряют своей актуальности и их часто используют при широких геоморфологических обобщениях, при решении важнейших теоретических вопросов с использованием системного подхода.Новый подход к расчетам суммарных амплитуд новейших вертикальных движений, предложенный Анатолием Гавриловичем, заключающийся в вычислении их не от современной поверхности Мирового океана, а от его уровня в начале новейшего тектонического этапа, привело к весьма оригинальным выводам, свидетельствующим об опускании западной части внутреннего поля Иркутского амфитеатра, а не о поднятии его. Учет искажающего влияния литоморфорфного фактора на амплитуду вертикальных тектонических движений позволило по-иному оценить контуры и площади положительных структур, особенно в тех районах, где имеют место большие контрасты в устойчивости пород к денудации.

Важно также подчеркнуть, что практически все теоретические разработки Анатолия Гавриловича имеют прикладные приложения. Из каждого регионального анализа рельефа он старался извлекать максимальную практическую пользу – пересмотра перспектив золотоносности или алмазоностности того или иного района, поиска углеводородов, бокситов и других полезных ископаемых.

Созданная А.Г. Золотаревым школа стала кузницей кадров, обеспечивающей запросы академических институтов и производственных предприятий. Его ученики возглавляли учреждения Сибирского отделения Академии наук и в настоящее время успешно работают в РАН, являются научными руководителями институтов и лабораторий, заведуют кафедрами в университетах. Из его учеников создавались и успешно работали целые отряды и партии геоморфологов комплексных экспедиций Иркутского и Читинского геологических управлений.

Память о А.Г. Золотареве сохраняется нынешним поколением преподавателей и студентов географического факультета ИГУ. С февраля 2012 года на географическом факультете ИГУ учениками Анатолия Гавриловича учреждена его именная стипендия.

Хочется статью, посвященную Анатолию Гавриловичу завершить стихами, которые написал его ученик, выпускник кафедры геоморфологии 1977 года — Ступин Владимир:

Кто для нас Анатолий Гаврилович?

Чем так дорог его юбилей?

Пониманьем, что жизни мерило есть —

Благодарность и память людей.

По волнам беспощадного времени,

По просторам прекрасной Земли,

Мы, адепты бродячего племени

Эту память с собой пронесли!

Его лекции помним, как песни мы,

У таланта не спутать мотив!

Заложил он любовь в нас к профессии,

Ей всю жизнь свою посвятив.

Научил он нас настоящему,

Что хранило в лихие года.

И для нас его сердце горящее,

Как достойный пример навсегда.

По традиции русской почтительной

Соберемся мы снова в тиши,

Вспомним вновь дорогого Учителя

Поклонимся ему от души!

Основные опубликованные работы А.Г. Золотарева

Атлас оз. Хубсугул. Монгольская Народная Республика. М.: ГУГК, 1989. 118 с.

Геоморфологическая карта южной части Средне-Сибирского плоскогорья и оценка геоморфологических условий россыпной алмазоносности. М1:1500000. Фонды «Иркутскгеология», 1960. 23 л.

Геоморфологическая карта Северо-Байкальского нагорья и оценка геоморфологических условий россыпной золотоносности. М1:500000. Фонды «Иркутскгеология», 1963. 6 л.

Золотарев А.Г. Стратиграфическая схема четвертичных отложений и геоморфологические условия золотоносности среднего участка долины р. Мамы // Материалы по геологии и полезным ископаемым Восточной Сибири. Иркутск, 1959. Вып. 5 (26). С. 81–88.

Золотарев А.Г. Геоморфология и геология четвертичных отложений северной части Северо-Байкальского нагорья //Материалы по геологии и полезным ископаемым Иркутской области. Иркутск, 1961. Вып. 1 (28). С. 40–61.

Золотарев А.Г. Геоморфологические условия формированиязолотоносных россыпей Северо-Байкальского нагорья // Геология россыпей. Москва, 1965. С. 180–187.

Золотарев А.Г. Стратиграфия и палеографические условия формирования плиоцен-четвертичных отложений центральной части Байкало-Патомского нагорья // Геология и геофизика. 1966. № 11. С. 26–35.

Золотарев А.Г. Осложняющее влияние литоморфного рельефа при составлении схем деформаций поверхностей выравнивания и возможности его устранения // Поверхности выравнивания. Иркутск, 1970.

Золотарев А.Г. Возможности устранения осложняющего влияния литологии при составлении деформации эрозионно-денудационных поверхностей выравнивания // Поверхности выравнивания. Материалы IX пленума Геоморфологической комиссии Москва, 1973. С. 42–45.

Золотарев А.Г. Переходный рельеф между орогенными и равнинно-платформенными областями // Геоморфология. 1976. № 2. С. 26–34.

Золотарев А.Г. Типы переходного рельефа горных стран // Типы гор и механизмы горообразования. Иркутск: Восточно–Сибирское Изд-во, 1979. С. 86–90.

Золотарев А.Г. Об экзогенной составляющей морфоструктур в связи с климатическим и некоторыми другими аспектами их изучения // Геоморфология. 1979. № 4. С. 28–33.

Золотарев А.Г. (а) Опыт расчета суммарных амплитуд неотектонических движений в связи с изменениями уровня Мирового океана // Геоморфология. 1979. № 2. С. 38–46.

Золотарев А.Г. (б) Поправка к расчетам суммарных амплитуд неотектонических деформаций в связи с колебаниями уровня Мирового океана // Проблемы геоморфологии Восточной Сибири. Иркутск, 1979. С. 3–10.

Золотарев А.Г. Стратиграфия и условия накопления поздне-плиоцен-четвертичных отложений внутренней области Байкало-Патомского нагорья // Поздний плейстоцен и голоцен юга Восточной Сибири. Москва, 1982. С. 35–57.

Золотарев А.Г., Хренов П.М. Карта новейшей тектоники юга Восточной Сибири. Новосибирск : Наука, 1986. С. 72–89.

Золотарев А.Г. Периорогены территории Советского Союза как зоны перехода и корреляции между орогенами и стабильными окраинно-платформенными областями // Всесоюз. Совещание по проблеме геоморф. корреляции. Тбилиси: Мецинербе, 1986. С. 54–55.

Золотарев А.Г. Периорогены внутриконтинентальных территорий // Проблемы методологии геоморфологии. Новосибирск : Наука, 1989.

Золотарев А.Г. (а) Проблема в геоморфологии границ и переходных элементов рельефа //Конференция «Морфология рельефа». Иркутск, 1989.

Золотарев А.Г. (б) Периорогенные территории Советского Союза // Геоморфология. 1989. № 2. С. 26–37.

Золотарев А.Г. Проблема в геоморфологии границ и переходных элементов рельефа //Морфология рельефа. Чтения памяти Н.А. Флоренсова. Иркутск, 1999. С. 22–23.

Золотарев А.Г. Краткие воспоминания о совместной работе с некоторыми известными геологами выпускниками геологического факультета Иркутского госуниверситета участниками Великой Отечественной войны и о моих учителях профессорах М.М. Одинцове и Н.А. Флоренсове // Вестник ГеоИГУ. 2001. Вып. 3. С. 57–63.

Золотарев А.Г. и др. Карта новейшей тектоники юга Восточной Сибири : масштаб 1:1 500 000 // Объяснительная записка. Иркутск, 1981. 112 с.

Золотарев А.Г. и др. (а) Геоморфологическая карта СССР М1:250000. М.: Картфабрика №4 ГУГУК, 1981.

Золотарев А.Г., Мангазеев В.Я., Демин А.А. Новые данные о главных геоморфологических уровнях Прихубсугулья // Природные условия и ресурсы некоторых районов Монгольской Народной Республики. Междунар. конф. по результатам работы Советско-Монгольской комплексной Хубсугульской экспедиции. Иркутск, 1985. С. 17–18.

Золотарев А.Г., Хилько С.Д. (а) Новые карты, отражающие геоморфологические и неотектонические особенности Прихубсугулья // Природные условия и ресурсы некоторых районов МНР. Междунар. конф. по результатам работы Советско-Монгольской комплексной Хубсугульской экспедиции. Иркутск, 1985. С. 23–25.

Литература

Анатолий Гаврилович Золотарев. Геолог и геоморфолог / Ред. коллегия А.А. Андреев и др. Иркутск : Вестник ГеоИГУ, 2001. №3. 213 с.

Кононов Е.Е. Анатолий Гаврилович Золотарев. Серия «Выдающиеся географы Сибири». Иркутск : Ид-во Института географии им. В.Б. Сочавы, 2025. 99 с.

Кононов Евгений Ефимович,

кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник,

664033, Иркутск, ул. Улан-Баторская 1,

Институт географии имени В.Б. Сочавы СО РАН,

еmail: kononov@lin.irk.ru

|

|

* Статья получена: 29.05.2025; исправлена: 05.06.2025; принята: 20.06.2025.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Кононов Е.Е. Ученый, практик, педагог – Анатолий Гаврилович Золотарев // Геология и окружающая среда. 2025. Т. 5, № 2. С. 150–161. DOI 10.26516/2541-9641.2025.2.150. EDN: ZFEEAQ