УДК 551.243.8 (51)

https://doi.org/10.26516/2541-9641.2025.2.186

EDN: WCTIPF

Введение в геологию Тункинской долины Байкальской рифтовой системы: лекция для будущих геологов

С.В. Рассказов1,2

1Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск, Россия

2Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия

Аннотация. Дается сжатый обзор тектонического строения Тункинской долины, осадочных и вулканических пород, минеральных вод, опасных геологических процессов, строения докайнозойского фундамента и развития кайнозойской рифтовой структуры в форме, доступной для понимания школьников и студентов, впервые соприкоснувшихся с геологией.

Ключевые слова: Байкал, вулканизм, континентальный рифтогенез, подземные воды, селевый поток, шовная зона, псевдотахилит

Введение

История геологических исследований Тункинской долины охватывает несколько последних столетий. После ее многочисленных эпизодических посещений именитыми и не очень известными путешественниками серьезный прорыв в понимании строения Тункинской впадины и Еловского отрога произошел в 1952 г., когда в летний полевой сезон Н.А. Флоренсов организовал геологическое картирование территории в масштабе 1:100 000. В эту работу был вовлечен выпускник 1952 г. геологического факультета ИГУ Н. Логачев, который впоследствии разработал и обосновал схему стратиграфии осадочных отложений впадин Байкальской рифтовой зоны и привел базовое обобщение материалов по нагорьям Прибайкалья и Забайкалья (Логачев, 1958, 1974). Начальный этап систематического изучения геологии Тункинской долины освещен в недавно опубликованной статье (Рассказов, 2024). Специальные геологические работы с K–Ar датированием кайнозойских базальтов (Рассказов, 1993) в целом подтвердили и детализировали стратиграфические построения Н.А. Логачева.

Продвижению знания о геологии территории в немалой степени способствовала проходка глубоких скважин, вскрывших в 1950-х гг. более 2000 м осадочно-вулканогенного наполнения Тункинской впадины. Ясное понимание структуры Тункинской долины, сложившееся к середине 1970-х гг. в основном благодаря работам Н.А. Флоренсова и Н.А. Логачева, вывели ее как классический объект кайнозойского континентального рифтогенеза, на международный уровень. В 1975 г. в Иркутске состоялся международный симпозиум по проблемам рифтогенеза с геологической экскурсией в Тункинскую долину (Геологические экскурсии, 1975). Впоследствии экскурсии международных и российских конференций проводились в Тункинскую долину неоднократно (Логачев и др., 1981, 1984; Logatchev, 1987; Рассказов и др., 2010; Левицкий и др., 2021).

Многие годы в Тункинской долине проводятся учебные практики студентов геологического факультета. В 2011 г. на курорте Вышка, организованном на глубоких жемчугских скважинах с термальными водами, состоялась Международная научно-практическая конференция «Тункинскому национальному парку – 20 лет», на которой были представлены материалы о геологии Тункинской долины как разнопланового экскурсионного объекта не только для геологов, но и молодых людей, еще не вошедших в геологическую профессию – студентов и школьников (Рассказов и др., 2011).

Для первичного ознакомления с геологией в Тункинской долине выделяются наиболее интересные объекты. В настоящем обзоре информация подается в шести разделах. В первом из них дается введение в геологию как науку и определяется место Тункинской долины в геологической структуре всей Земли. Во втором и третьем приводятся результаты исследований вулканических пород и минеральных вод, распространенных в районе п. Аршан. Затем делается акцент на опасные геологические процессы – землетрясения и сели, неоднократно проявлявшиеся в Тункинской долине. Наконец, дается краткий очерк строения докайнозойского фундамента и развития рифтовых структур.

Цель настоящей статьи – представить сжатый геологический обзор Тункинской долины, доступный для понимания школьников и студентов, впервые соприкоснувшихся с геологией.

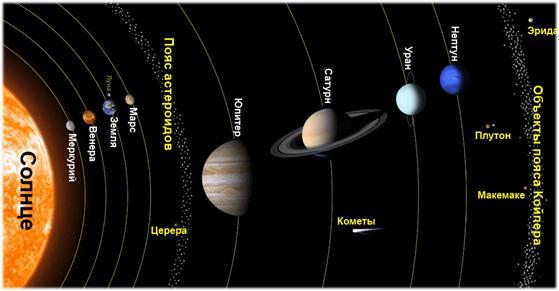

Что изучают геологи?

Геология – (от древне-греческого «гео» – Земля + «логос» – учение) – наука о составе, строении и развитии Земли. Геология тесно связана с физикой, химией, биологией, географией и другими науками. Земля – часть Солнечной системы, третья от Солнца планета (рис. 1), пятая по размеру среди всех планет Солнечной системы, единственное известное человеку на данный момент космическое тело Солнечной системы, населённое живыми организмами.

Рис. 1. Солнечная система (интернет).

Fig. 1. Solar system (Internet).

Слоистое строение Земли

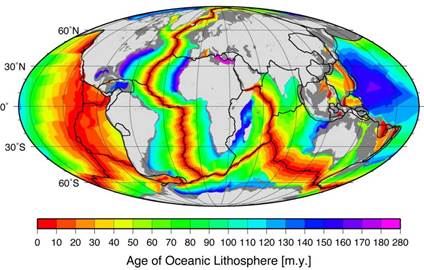

По составу, строению и эволюции земной коры на Земле различаются континенты и океаны (рис. 2).

Земля состоит из ядра, мантии и земной коры.

Ядро – наиболее плотная гипотетическая сердцевина Земли с наиболее высокими скоростями сейсмических волн (глубже 2900 км).

Мантия – средний гипотетический слой Земли с промежуточными скоростями сейсмических волн. Находится между земной корой и ядром.

Земная кора – внешний слой Земли с наиболее низкими скоростями сейсмических волн. В океанах толщина земной коры составляет 5–7 км, на континентах в среднем – около 40 км. Максимальная толщина земной коры под Гималаями и Тибетом достигает 74 км.

Рис. 2. Два типа земной коры: континентальный и океанический (Müller et al., 2008).

Fig. 2. Two types of the earth's crust: continental and oceanic (Müller et al., 2008).

По способу образования горные породы, слагающие Землю, разделяются на магматические, осадочные и метаморфические (рис. 3).

Рис. 3. Систематика горных пород по способу образования (интернет). При метаморфизме исключительно важную роль играет также фактор воздействия на породы флюидов.

Fig. 3. Systematics of rocks by method of formation (Internet). During metamorphism, the factor of fluid impact on rocks is also involved.

Тункинская долина – фрагмент Байкальской рифтовой системы, классической континентальной структуры растяжения Земли

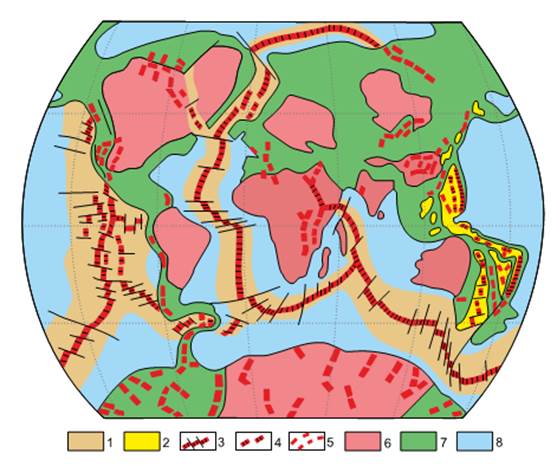

В условиях господства силы тяжести, верхняя оболочка Земли – земная кора – испытывает всестороннее сжатие. Тем не менее, на поверхности Земли распространены не только структуры сжатия, но и структуры растяжения. Растяжение сконцентрировано в континентальных рифтовых системах и в океанических спрединговых поясах (рис. 4).

Байкальская рифтовая система – классическая кайнозойская континентальная структура растяжения – находится во внутренней части Евразии, далеко от структур мировой системы океанических рифтов, в отличие, например, от кайнозойской континентальной рифтовой системы Северо-Восточной Африки (рис. 5). В связи с этим происхождение Байкальской рифтовой системы вызывает много вопросов. Есть ли сходство процессов образования Байкальской рифтовой системы с образованием мировой рифтовой системы, связанной воедино? Какие глубинные и малоглубинные процессы в мантии и коре Байкальской рифтовой системы сопровождали ее образование? Какую роль подобные процессы играют в других регионах Азии? Ответы на эти и другие вопросы неоднозначны. Единственный путь найти истину – выполнить исследование всей Байкальской рифтовой системы и ее составляющих элементов.

Рис. 4. Распространение кайнозойских континентальных рифтовых зон, систем и океанических спрединговых поясов Земли (Милановский, 1999). 1 – внутриокеанические спрединговые пояса; 2 – Западно-Тихоокеанский окраинно-океанический спрединговый пояс; 3 – активные осевые зоны спрединговых поясов и пересекающие их трансформные разломы; 4 – отмершие осевые зоны спрединговых поясов; 5 – континентальные рифтовые зоны и системы; 6 – стабильные ядра континентов – древние платформы; 7 – подвижные пояса в пределах континентов и их окраин; 8 – области дна океанов вне кайнозойских спрединговых поясов преимущественно с мезозойской корой океанского типа.

Fig. 4. Distribution of Cenozoic continental rift zones, systems, and oceanic spreading belts of the Earth (Milanovsky, 1999). 1 – intraoceanic spreading belts; 2 – West Pacific marginal oceanic spreading belt; 3 – active axial zones of spreading belts and transform faults intersecting them; 4 – extinct axial zones of spreading belts; 5 – continental rift zones and systems; 6 – stable cores of continents – ancient platforms; 7 – mobile belts within continents and their margins; 8 – areas of the ocean floor outside the Cenozoic spreading belts mainly with Mesozoic oceanic-type crust.

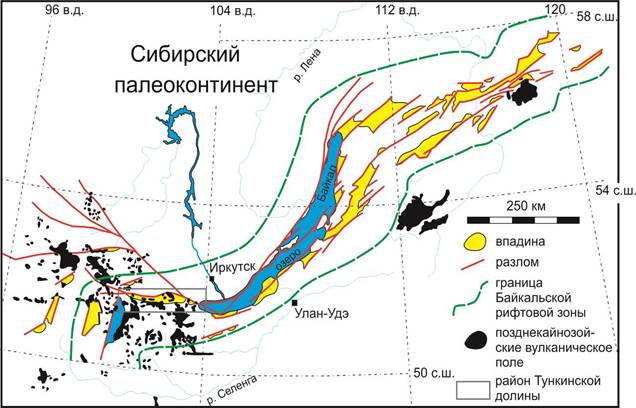

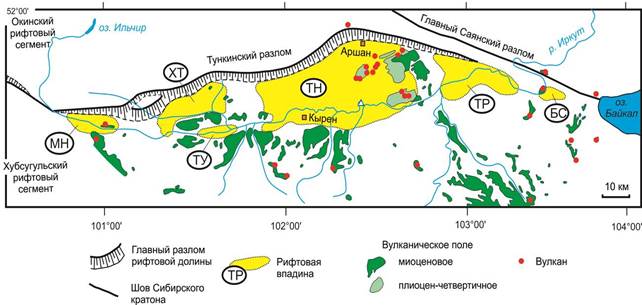

В западной части Байкальской рифтовой системы находится Тункинская долина. Ее образует цепочка впадин (с востока на запад): Быстринская, Торская, Тункинская, Туранская, Хойтогольская и Мондинская (рис. 6). Впадины разделены между собой поднятиями–перемычками. Самая большая Тункинская впадина (30×60 км) отделена от Торской впадины Еловским отрогом и от Туранской, Хойтогольской впадин – Ниловским отрогом.

Рис. 5. Байкальская рифтовая система.

Fig. 5. Baikal rift system.

Рис. 6. Тункинская рифтовая долина. Впадины: БС – Быстринская, ТР – Торская, ТН – Тункинская, ТУ – Туранская, ХТ – Хойтогольская, МН –Мондинская.

Fig. 6. Tunka rift valley. Basins: БС – Bystraya, ТР – Tory, ТН – Tunka, ТУ – Turan, ХТ – Khoytogol, МН – Mondy.

Тункинская долина: осадочные породы, вулканические породы и глубинные включения из вулканических пород

Последовательность слоев осадочных и вулканических пород, стратиграфия

Стратиграфия – раздел геологии о последовательности слоев осадочных пород. Определяется относительный геологический возраст осадочных и вулканогенных слоев, проводится расчленение толщ и возрастная корреляция различных геологических образований.

Хроностратиграфическая шкала – шкала геологического времени, включающая архей, протерозой, палеозой, мезозой и кайнозой – выстроена по палеонтологическим данным. В 2012 г. на геологическом конгрессе в Австралии многие палеонтологически-выверенные рубежи были закреплены радиоизотопными датировками, поэтому геохронологическая шкала стала называться хроностратиграфической.

Кайнозой – эра новой жизни на Земле, начавшейся после великого вымирания 65.5 млн лет назад, произошедшего в результате падения крупного космического тела с образованием кратера Чуксулуб. В кайнозое различаются палеоген, неоген и квартер (четвертичный период) с временными рубежами, соответственно, 23 млн лет назад и 2.588 млн лет назад, в неогене – миоцен и плиоцен с рубежом 5.3 млн лет назад, в квартере – плейстоцен и голоцен с рубежом 11.8 тыс. лет назад.

Свита – основная единица местных стратиграфических подразделений, набор пластов горных пород, объединенных общим литологическим составом и наличием общих ископаемых органических остатков.

Магма, вулкан, вулканизм, вулканология

Магма – трехкомпонентный расплав, состоящий из жидкости, твёрдых кристаллов и летучих компонентов, находящихся как в растворённом виде, так и в виде газовых пузырьков.

Вулканизм – внешнее проявление магматизма Земли, объединяющее все явления, связанные с выходом магмы на земную поверхность. Вулкан – любой выход магмы на земную поверхность. Вулканология – наука, изучающая вулканы.

Активный вулкан обнаруживает любую форму текущей активности, такую как извержение лавы, выход газа или сейсмическую активность.

Спящий вулкан извергался в историческое время (имеются свидетельства людей в виде отчетов военных, древних манускриптов). Существует вероятность будущего извержения вулкана.

Потухший вулкан вряд ли когда-нибудь будет извергаться снова. Потухшие вулканы существуют в виде останцов вулканических каналов или пространственно связанных с ними лавовых потоков.

Стратиграфия осадочных и вулканических пород в Тункинской долине

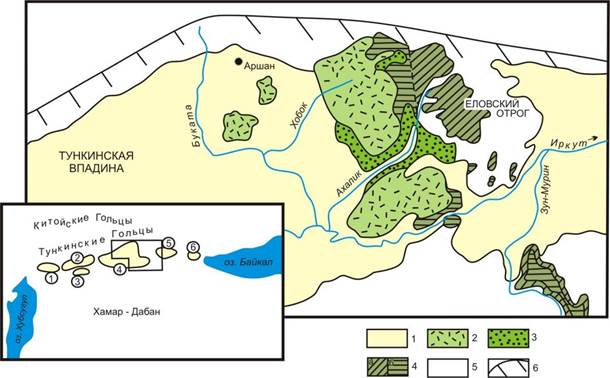

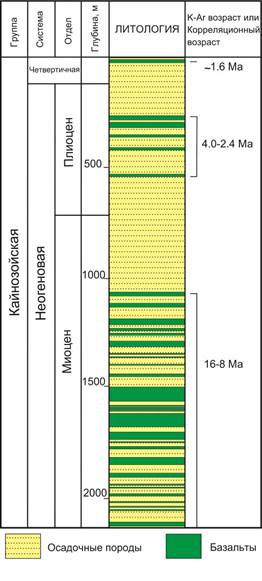

В Тункинской впадине и сопредельной части Еловского отрога K–Ar методом датированы вулканические интервалы: 1) 16–8 млн лет (средний и верхний миоцен), 2) 4.0–2.4 млн лет (плиоцен) и 3) 1.7–0.86 млн лет (плейстоцен) (рис. 7, 8). Возрастные оценки лавовых пачек в скважине даны на рис. 8 на основе K–Ar датирования базальтов в обнажениях и определениях K–Ar возраста ~1.6 млн лет вулканов, венчающих последовательность, вскрытой глубинной скважиной Р-2 в 1956 г. В южной части Тункинской впадины жемчугской скважиной вскрыта также олигоценовая осадочная толща, датированная по спорово-пыльцевому комплексу (Мазилов и др., 1993).

Рис. 7. Распределение разновозрастных базальтов в Тункинской впадине и на Еловском отроге. 1 – четвертичные отложения; 2 – плиоцен-четвертичные базальты; 3 – неогеновые осадочные отложения; 4 – миоценовые базальты: нижняя (а) и верхняя (б) толщи; 5 – породы кристаллического фундамента; 6 – сбросо-сдвиговый уступ Тункинских гольцов (штрихи указывают направление движения крыльев разлома). Цифрами в кружках на врезке обозначены суходольные впадины: 1 – Мондинская, 2 – Хойтогольская, 3 – Туранская, 4 – Тункинская, 5 – Торская, 6 – Быстринская.

Fig. 7. Distribution of basalts of different ages in the Tunka Basin and on the Elovka Spur. 1 – Quaternary deposits; 2 – Pliocene-Quaternary basalts; 3 – Neogene sedimentary deposits; 4 – Miocene basalts: lower (a) and upper (б) strata; 5 – rocks of the crystalline basement; 6 – normal-strike-slip scarp of the Tunka Range (dashes indicate the direction of movement of the fault wings). The numbers in circles in the inset indicate dry valley depressions: 1 – Mondy, 2 – Khoytogol, 3 – Turan, 4 – Tunka, 5 – Tory, 6 – Bystraya.

Миоценовые вулканические извержения соответствуют по времени накоплению угленосной танхойской свиты, плиоценовые и раннеплейстоценовые – аносовской. В позднем плейстоцене и голоцене вулканизм не возобновлялся. В плиоцене Тункинский хребет быстро рос и расчленялся эрозией. Грубообломочный материал сносился с хребта в долину. Накопилась 200-метровая грубообломочная толща аносовской свиты без базальтовых прослоев. Раннеплейстоценовые вулканические извержения в Тункинской впадине отделены от плиоценовых извержений перерывом во временном интервале 2.4–1.7 млн лет назад. Раннеплейстоценовый вулканизм закончился около 0.9–0.8 млн лет назад в связи с общим изменением характера эволюции структуры центральной части Байкальской рифтовой системы – Тункинской долины и впадин оз. Байкал.

Рис. 8. Распределение базальтов в вулканогенно-осадочном заполнении северо-восточной части Тункинской котловины (скважина 2-О). Скважина пройдена в 7 км южнее курорта Аршан (отчет А.С. Повышева 1956 г.). Литологическая колонка – упрощенный вариант первичной документации скважины при выходе керна 3–5 процентов.

Fig. 8. Distribution of basalts in the volcano-sedimentary filling of the northeastern part of the Tunka Basin (well 2-О). The well was drilled 7 km south of the Arshan spar (open file report by A.S. Povyshev, 1956). The lithological column is a simplified version of the primary recording of the well with 3–5 % of a core yield.

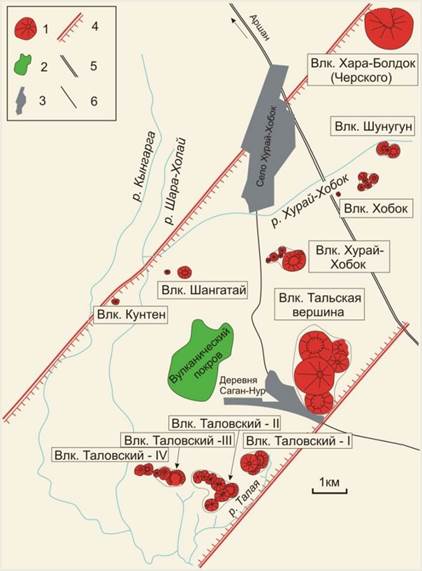

Часть плейстоценовых вулканических конусов находится в днище Тункинской впадины (рис. 9). Самый высокий из них – вулкан Хара-Болдок (рис. 10) – имеет высоту 120 м. Вулканические породы наблюдаются в обнажениях: 1) на вулкане Хурай-Хобок и 2) на левом берегу р. Иркут.

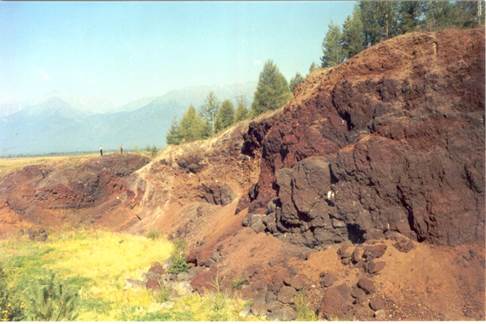

Вулкан Хурай-Хобок расположен в 7 км южнее пос. Аршан, рядом с трассой Култук–Аршан. Невысокий (20–25 м) конус шлаков и агглютинатов красного, желтого и черного цвета вскрыт карьерами. Кратер, который был использован для извлечения шлаков при строительстве, представляет собой один из карьеров (рис. 11). Шлаки прорваны базальтовыми дайками мощностью до 1 м. Дайки простираются с юга на север. Возраст вулкана, по данным К–Ar датирования, составляет около 1.6 млн лет. Базальты имеют обратную намагниченность хрона Матуяма (определения В.А. Кравчинского). Склоны вулкана Хурай-Хобок покрыты лёссами, образующими однородный слой и неоднородный слой, содержащий включения шлаков (рис. 12). Однородный слой достигает в пониженных местах 3 и более метров, неоднородный слой не превышает 0.5 м.

Фрагмент лавового покрова, покрывающего склон Еловского отрога, наблюдается на левом берегу р. Иркут. Слой базальтов с K–Ar датировкой 2.4 млн лет перекрывает пески. Базальт чёрного цвета, с толстостолбчатой отдельностью в потоке, содержит включения зеленых клинопироксенитов (пироксен – фассаит) и мегакристаллов авгита и плагиоклаза. Песок, подстилающий лавовый поток, мелко-среднезернистый, похож на современный песок р. Иркут. Он обожжен лавой и на контакте имеет красный цвет (рис. 13).

Рис. 9. Схема плейстоценовых вулканических построек Тункинской впадины. 1 – вулканический конус; 2 – лавы; 3 – селение; 4 – латеральные границы локальной вулканической зоны; 5 – дорога главная; 6 – дорога проселочная. Схема составлена школьниками в рамках работы Детского центра «Лазурит» школы № 7 п. Култук (Грудинин, Чувашова, 2011).

Fig. 9. Scheme of Pleistocene volcanic edifices of the Tunka Basin. 1 – volcanic cone; 2 – lavas; 3 – settlement; 4 – lateral boundaries of a local volcanic zone; 5 – main road; 6 – country road. The scheme was compiled by schoolchildren as part of the work of the Lazurit Children's Center of School No. 7 in the Kultuk village (Grudinin, Chuvashova, 2011).

Рис. 10. Вулкан Хара-Болдок.

Fig. 10. Khara-Boldok volcano.

Рис. 11. Пирокластические отложения (шлаки и агглютинаты) вулкана Хурай-Хобок, вскрытые карьером.

Fig. 11. Pyroclastic deposits (slags and agglutinates) of the Khurai-Khobok volcano, exposed by a quarry.

Рис. 12. Молодые геологи на лёссовом покрове склона вулкана Хурай-Хобок.

Fig. 12. Young geologists on the loess cover of the slope of the Khurai-Khobok volcano.

Рис. 13. Охристый обожженный песок в подошве базальтового потока.

Fig. 13. Ocherous burnt sand at the base of a basalt flow.

Кроме вулканических пород Тункинской впадины, вулканические породы обнажены в Быстринском карьере, на перемычке между Торской и Быстринской впадинами. Лавовый покров тефритового состава имеет тонкостолбчатую отдельность. Видимая мощность слоя до 15 м (рис. 14). Возраст тефритов, по данным K–Ar датирования, составляет около 13 млн лет.

Рис. 14. Поток тефритов со столбчатой отдельностью, вскрытый в стенке Быстринского карьера.

Fig. 14. A flow of tephrites with columnar jointing, exposed in the wall of the Bystraya quarry.

Глубинные включения в вулканических породах – обломки пород глубинных слоев Земли, захваченные магмой и вынесенные на поверхностьГлубинные породы слоев земной коры и подстилающей ее мантии извлекаются поднимающимися щелочно-базальтовыми магмами при их движении к земной поверхности. Глубинные включения из вулканических пород Тункинской долины характеризуют переход от слоя мантии к слою коры в Слюдянском метаморфическом субтеррейне Хамардабанского террейна.

В базальтах Тункинской впадины включения находятся в четырех местонахождениях, расположенных вкрест простирания Тункинской долины: 1) на Тункинских гольцах, 2) в северо-восточной части Тункинской впадины (р. Хобок), 3) в ее юго-восточной части (левый борт р. Иркут) и 4) в Хамар-Дабане (Козья Шейка между реками Маргасан и Зун-Мурин). Глубины извлеченного глубинного материала последовательно увеличивается с севера на юг от основного рельефообразующего разлома, ограничивающего Тункинскую долину с севера, к Хамар-Дабану (Рассказов и др., 2010).

В тефритах Быстринского карьера (Левицкий и др., 2021) преобладают глубинные включения зеленых перидотитов, сложенных желтовато-зеленым оливином, бутылочно-зеленым энстатитом, изумрудно-зеленым хромдиопсидом и черной шпинелью. Большинство зеленых включений имеет гарцбургитовый (оливин-энстатитовый) состав (рис. 15). Породы, захваченные и вынесенные из слоя земной коры, черные и серые, сложены авгитом и плагиоклазом.

Рис. 15. Тефрит Быстринского карьера с глубинными включениями пород (гарцбургитов), отторженных от зоны коромантийного перехода.

Fig. 15. Tephrite of the Bystraya quarry with deep-seated inclusions of rocks (harzburgites) extracted from a crust–mantle transition zone.

Выводы

При образовании Тункинской рифтовой долины в последние 16 млн лет последовательно накапливались осадочные отложения танхойской угленосной свиты, охристой грубообломочной аносовской свиты и песчаной свиты. Вулканизм Тункинской впадины и сопредельной части Еловского отрога проявился 16–8 млн лет назад (в среднем-позднем миоцене), 4.0–2.4 млн лет назад (в плиоцене) и 1.7–0.8 млн лет назад (в раннем плейстоцене). На перемычке между Торской и Быстринской впадинами находится среднемиоценовый тефритовый покров. В Тункинской впадине рассредоточены молодые (раннеплейстоценовые) шлаковые и шлако-лавовые вулканические постройки. Склоны шлакового конуса вулкана Хурай-Хобок перекрыты лёссами.

В вулканических породах содержатся отторженцы глубинных слоев Земли, которые несут информацию о составе пород земных недр в зоне коромантийного перехода Слюдянского метаморфического субтеррейна Хамардабанского террейна.

Минеральные воды Тункинской долины и вода оз. Байкал

Гидрогеология – наука о подземных водах

Гидрогеология – раздел геологии, изучающий подземные воды, их ресурсы, закономерности пространственного распределения составляющих их компонентов, взаимодействие подземных вод с окружающими породами, а также – хозяйственное значение компонентов подземных вод и влияние на них деятельности человека (Основы…, 1980).

Минеральный источник – выход подземных вод с минерализацией более 1 г/дм3. Пресные воды имеют минерализацию менее 1 г/дм3.

История открытия и изучения аршанских минеральных вод

Минеральные источники курорта Аршан нашел охотник Терентий Чемезов из улуса Талый в конце XIX века (в 1896 г.). О своей находке он рассказал священнику Тальской церкви Якову Чистохину, который способствовал распространению информации о целебных свойствах аршанских минеральных вод и предпринял шаги к их освоению для лечебных целей. Скважины бурились с 1931 г. Полную картину распределения минеральных источников Тункинской впадины дали сотрудники Тункинского национального парка А.М. Лехатинов и Э.Б. Лехатинова (2008) (рис. 16).

Рис. 16. Пространственное распределение минеральных источников (Лехатинов, Лехатинова, 2008).

Fig. 16. Spatial distribution of mineral springs (Lekhatinov, Lekhatinova, 2008).

Состав минеральных вод

По химическому составу вода из скважин, расположенных на территории курорта Аршан, определяется как углекислая гидрокарбонатная магниево-кальциевая, слабожелезистая. Просачивание минеральных вод в зоне Тункинского разлома вод привело к отложению черного графита и выделению пластинчатых кристаллов гипса (сульфата), величиной до 3 см. Новообразования этих минералов развиты в катаклазированных и милонитизированных мраморах (рис. 17).

Рис. 17. Кристалл гипса в графитизированном мраморе (верхняя фотография), и молодые геологи на обнажении зоны черного графитизированного мрамора (черное) на фоне белого катаклазированного и милонитизированного мрамора (нижняя фотография).

Fig. 17. Gypsum crystal in graphitized marble (upper photograph) and young geologists on the outcrop of the zone of black graphitized marble (black) on background of white cataclased and mylonitized marble (lower photograph).

Распределение термальных и холодных подземных вод

В зоне активного Тункинского разлома, на курорте Аршан, наблюдаются многочисленные выходы родников пресной воды непосредственно в русле р. Кынгарга и ее бортах. Термальные воды поступают из скважин. Воду можно пить для улучшения работы желудочно-кишечного тракта. Скважина достигла слоя карбонатов с температурой 45 °C.

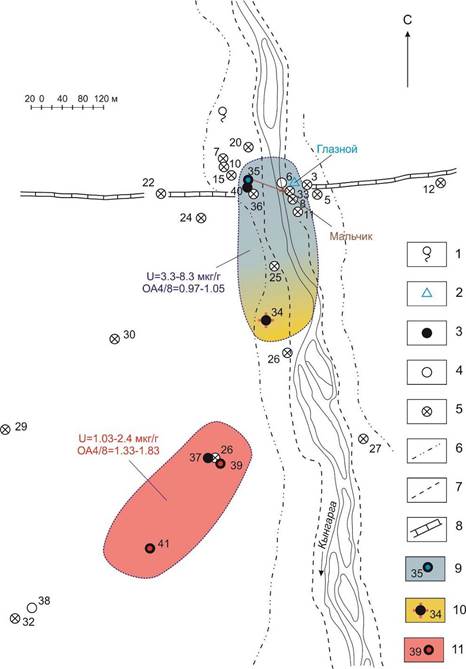

За все время изучения месторождения было пройдено около 40 скважин. Холодные минеральные воды пространственно разделены с горячими. Они различаются между собой по содержанию U и значениям отношения активностей 234U/238U (ОА4/8) (рис. 18).

Рис. 18. Различие урановых компонентов в холодных-теплых и горячих минеральных водах на схеме расположения водопунктов на «Аршан-Тункинском» месторождении. 1 – источник пресной воды; 2 – источник минеральной воды; 3 – скважина минеральной воды; 4 – ликвидированная скважина; 5 – закрытая скважина; 6 – граница 2-ой надпойменной террасы; 7 – граница 1-ой надпойменной террасы; 8 – линия Тункинского разлома; 9–11 – ареалы извлечения холодных (9) и теплых (законсервированная скважина) (10) углекислых вод с ураном, близким к изотопному равновесию, и горячих вод с неравновесным U (11). Использована схема расположения водопунктов (Кустов и др., 2002).

Fig. 18. Differences in uranium components in cold and hot mineral waters on sketch-map of water sites at the Arshan-Tunka deposit. 1 – fresh water source; 2 – mineral water source; 3 – mineral water well; 4 – abandoned well; 5 – closed well; 6 – boundary of the 2nd floodplain terrace; 7 – boundary of the 1st floodplain terrace; 8 – Tunka fault line; 9–11 – areas of extracting cold (9) and warm (mothballed well) (10) carbon dioxide waters with uranium close to isotopic equilibrium and hot carbon dioxide waters with nonequilibrium U (11). Schematic map is adopted from (Kustov et al., 2002) with additions.

Вопрос о происхождении минеральных вод

Вслед за Е.В. Пиннекером и другими гидрогеологами С.Х. Павлов и др. (2018), предполагают, что подземные воды Тункинской впадины образуются в глубоких горизонтах осадочной толщи и в кристаллическом фундаменте. Они представляют собой единую гидродинамическую систему, развитие которой определяется инфильтрацией вод в области питания окружающих горных хребтов. Предлагается схема, согласно которой на различных гипсометрических уровнях гидрогеологического разреза Тункинской впадины одновременно происходит нисходящее движение азотных и восходящее – углекислых термальных вод (рис. 19).

Рис. 19. Гидродинамическая схема Аршанского месторождения углекислых вод (Павлов и др., 2018). Составлена на основе схемы М.А. Кашиной. 1–3 – отложения: 1 – валунно‐галечные, 2 – дресвяно‐галечные, 3 – глины с включением гальки и валунов; 4–5 – восходящий поток углекислых вод в карбонатных отложениях иркутной (?) свиты (4) и нисходящий поток азотных вод в метаморфических сланцах ильчирской (?) свиты (5); 6–9 – прочие обозначения: изотерма (6), предполагаемый разлом (7), пьезометрический уровень подземных вод (8), скважина (9).

Fig. 19. Hydrodynamic scheme of the Arshanskoye carbonate water deposit (Pavlov et al., 2018). Compiled on basis of the M.A. Kashina scheme. 1–3 – deposits: 1 – boulder-pebble, 2 – gruss-pebble, 3 – clays with inclusions of pebbles and boulders; 4–5 – ascending flow of dioxide carbonate waters in carbonate deposits of the Irkut (?) suite (4) and descending flow of nitrogen waters in metamorphic schists of the Ilchir (?) suite (5); 6–9 – other designations: isotherm (6), inferred fault (7), piezometric groundwater level (8), well (9).

Гидрогеохимические данные

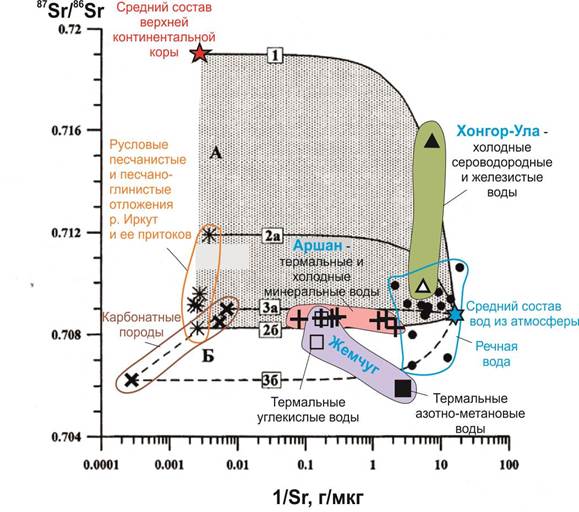

О происхождении подземных вод можно судить, определяя соотношения в них химических элементов и изотопов. По Sr- и D-изотопной систематике подземные минеральные воды Тункинской впадины являются производными метеорных осадков (Дриль и др., 2005) (рис. 20).

Рис. 20. Sr-изотопная систематика поверхностных вод и минеральных подземных вод Тункинской впадины.

Fig. 20. Sr-isotope systematics of surface waters and mineral groundwaters of the Tunka Basin.

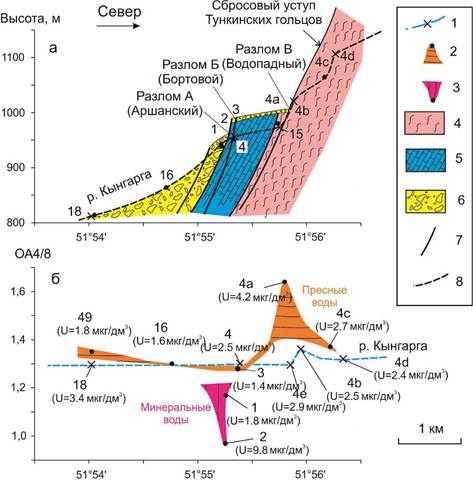

По вариациям значений 234U/238U и концентраций U различаются подземные воды курорта Аршан, существенно отличающиеся от поверхностных вод р. Кынгарга, характеризующиеся составами с циклическим равновесием изотопов урана (ОА4/8=~1) и со значительным неравновесием (рис. 21).

Рис. 21. Точки отбора проб воды на геологическом профиле р. Кынгарга (а) и вариации ОА4/8 и концентрации U в пробах поверхностных и подземных вод вдоль профиля (б) в 2012–2014 гг. 1 – точки отбора проб из реки; 2 – то же из родников со значениями ОА4/8, превышающими значения этого отношения в пробах из реки; 3 – то же из родников со значениями ОА4/8, более низкими, чем значения этого отношения в пробах из реки; 4 – силикатные породы (гранитогнейсы); 5 – карбонаты; 6 – валунные галечники; 7 – разломы; 8 – профиль тальвега речной долины. В скобках под номерами точек отбора проб на профиле а приведены измеренные концентрации U.

Fig. 21. Water sampling points on the geological profile along the Kyngarga River (a) and variations in OA4/8 and U concentration in surface and groundwater samples along the profile (b) in 2012–2014. 1 – sampling points in the river; 2 – the same in springs with OA4/8 values exceeding those in river samples; 3 – the same in springs with OA4/8 values lower than those in river samples; 4 – silicate rocks (granite gneisses); 5 – carbonates; 6 – boulder pebbles; 7 – faults; 8 – thalweg profile of the river valley. The measured U concentrations are given in brackets under each sampling point on profile a.

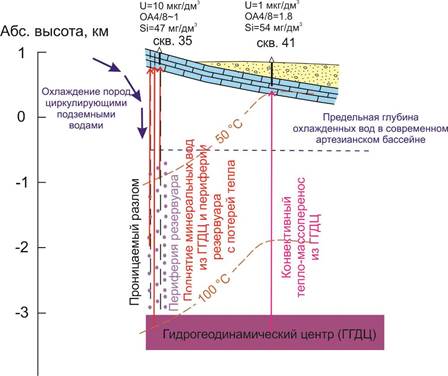

Контроль урановых компонентов подземных вод Тункинским разломом

Минеральные воды поступают на поверхность по Тункинскому разлому со сбросовыми смещениями современной террасы р. Кынгарга, составляющим первые десятки метров. Разлом активен в настоящее время. Распределение урановых компонентов и Si в минеральных водах Аршанского месторождения противоречит гипотезе об их движении по карбонатному водоносному горизонту и лучше объясняется гипотезой пространственного разделения холодных и горячих углекислых вод от глубинного резервуара (рис. 22).

Рис. 22. Схема предполагаемого пространственного разделения холодных и горячих углекислых вод Аршанского месторождения. В слое карбонатов (синие кирпичики), частично перекрытых кайнозойскими осадочными отложениями (желтый фон с точками и кружками), скважинами вскрываются минеральные воды, которые поднимаются из ГГДЦ и периферии резервуара в проницаемом разломе и из этого же ГГДЦ в удалении от него (Рассказов и др., 2024).

Fig. 22. Scheme of the proposed spatial separation of cold and hot carbon dioxide waters of the Arshan field. In a carbonate layer (blue bricks), partially covered by Cenozoic sediments (yellow background with dots and circles), wells extract mineral waters that rise from a hydrogeodynamic center and periphery pf a reservoir in a permeable fault and from the same hydrogeodynamic center at some distance from it (Rasskazov et al., 2024).

Высокое отношение 3Не/4He в подземных водах

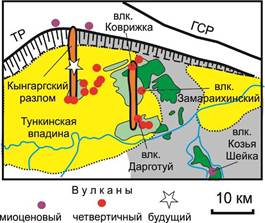

Выходы газов в Аршанском и других проявлениях минеральных вод Тункинской впадины сопровождаются проявлением высокого отношения 3Не/4He (10-5). Тункинская впадина – единственное место Азии в котором определено такое высокое отношение изотопов гелия (Polyak, 2003). Соответствие отношения значению этого параметра малоглубинной мантии может обозначать зарождение нового вулканического импульса. В таком контексте высокое изотопное отношение 3Не/4He в Аршанском и других проявлениях минеральных вод Тункинской впадины должно рассматриваться как предвестник будущего вулканического извержения. Место вероятного извержения – субмеридиональный Кынгаргский разлом (рис. 23).

Рис. 23. Пространственное положение вероятного будущего вулканического извержения в зоне Кынгаргского разлома (Рассказов и др., 2024). Условные обозначения см. рис. 6. Разломы: ТР – Тункинский, ГСР – Главный Саянский.

Fig. 23. Spatial position of the probable future volcanic eruption in the Kyngarga fault zone. Symbols are as in Fig. 6. Faults: TР – Tunka, ГСР – Main Sayan (Rasskazov et al., 2024).

Вода оз. Байкал, сравнение ее состава с составом минеральных вод Тункинской впадины

Вода оз. Байкал имеет слабоминерализованный состав (минерализация около 100 мг/л). В Южно-Байкальском резервуаре (ЮБР) глубинных вод Байкала определен однородный состав изотопов U и Sr: U = 0.45 мкг/дм3, отношение активностей 234U/238U = 1.96 ± 0.80 (±1σ); Sr = 99 мкг/дм3, 87Sr/86Sr = 0.708629±0.000009 (±2σ). Уникальность и выдержанность изотопного состава в объеме ЮБР открывает возможность его идентификации в качестве компонента подземных вод побережья Байкала (Rasskazov et al., 2020).Степень минерализации резервуара вод Южного Байкала приблизительно в 10 раз ниже минерализации воды курорта Аршан (средняя минерализация около 1 г/дм3, максимальная – до 4 г/дм3).

Выводы

В Тункинской впадине минеральные воды известны с 1896 г. Они изучались в разное время гидрогеологами с использованием различных методов. В статье, опубликованной в 2018 г., С.Х. Павлов и др. поддержали гипотезу об одновременном нисходящем движение азотных и восходящем – углекислых термальных вод на различных гипсометрических уровнях гидрогеологического разреза Тункинской впадины. Эта гипотеза считается общепринятой. На основе методов прецизионных определений концентраций химических элементов и изотопных отношений стронция, урана, кислорода, водорода и гелия в подземных водах делается вывод о более сложном соотношении компонентов с участием как метеорных вод, так и флюидов, поднимающихся с глубин коромантийного перехода.

Опасные геологические процессы

Геологические процессы длятся миллионы и миллиарды лет, но иногда сменяются быстрыми явлениями, отражающимися в крупномасштабных перемещениях блоков, образовании гор и заполнении впадин грубообломочными отложениями. К числу таких быстрых процессов относятся землетрясения и селевые потоки, которые имеют катастрофические последствия для человека.

Землетрясение – подземный удар и колебание земной коры – самое разрушительное явление природы.

Сель – грязекаменный поток горной территории. Сход селевого потока может провоцироваться землетрясением, но чаще селевый поток обусловлен большим выпадением атмосферных осадков.

Землетрясения

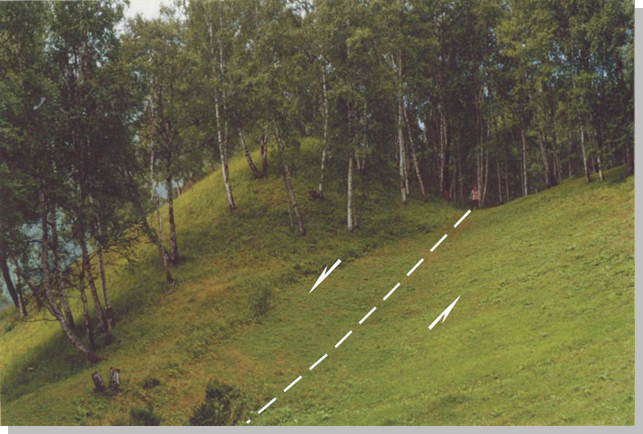

В районе пос. Култук наблюдаются сейсмодислокации – рвы, вдоль которых происходили смещения в результате сильных землетрясений (рис. 24). Подобные сейсмодислокации распространены во всей Байкальской рифтовой системе. Область с высокой сейсмической активностью протягивается от Байкальской сейсмической зоны на сопредельную территорию Монголии.

Рис. 24. Заросший сейсмогенный ров в зоне Главного Саянского разлома (район п. Култук). Фотография В.А. Санькова (Рассказов и др., 2010).

Fig. 24. Overgrown seismogenic ditch in the Main Sayan Fault zone (near the Kultuk village). Photo by V.A. Sankov (Rasskazov et al., 2010).

В Тункинской долине наиболее сильное Мондинское землетрясение (M=7.0) произошло 4 апреля 1950 г. Позже, в 1995 г. случилось Зактуйское землетрясение (М=5.7), а в 2003 г. – Хойтогольское (М=4.4). В Южно-Байкальской впадине сильные землетрясения были в 1999 и 2008 гг. В 2020 г. началась Байкало-Хубсугульская сейсмическая активизация с двойного Быстринского сейсмического события, эпицентр которого пространственно соответствовал Анчукскому вулкану Быстринской вулканической зоны (рис. 25). В июне-сентябре 2023 г. было сейсмическое затишье, после которого началась новая сейсмическая активизация с сильными землетрясениями Северного Байкала и Хангая. Подготовка и реализация сильных землетрясений сопровождалась эффектами в земной коре, которые регистрировались вариациями компонентов подземных вод Култукского полигона (Рассказов и др., 2025).

Рис. 25. Схема пространственного совмещения Быстринского землетрясения с Анчукским вулканом Быстринской вулканической зоны в восточной части Тункинской долины. Относительное смещение двух эпицентров Быстринского землетрясения показано по данным сайта (Карта…, 2025) с учетом простирания Быстринской вулканической зоны.

Fig. 25. Scheme of spatial superposition of the Bystraya earthquake with the Anchuk volcano of the Bystraya volcanic zone. The relative shift of the two epicenters of the Bystraya earthquake is shown after (Map…, 2025), taking into account the direction of the Bystraya volcanic zone.

Сели

В монографии С. Макарова (2012) говорится о том, что А. Львов и Г. Кропачев в работе 1909 и 1910 гг. впервые описали селевые потоки, сошедшие по р. Кынгарга в 1897 г. и по рр. Хайрок и Хурай-Хобок в 1903 г. В 1903 г. 2 августа после ливня, разразившегося над Тункой, потоками грязи и валунами (по притокам рр. Харимта и Хурай-Хобок) было покрыто много десятин пахотной земли близ улуса Уляборы. Ливень страшно опустошил среднюю часть котловины. Через две недели в долине стояли целые озера. Наводнение случилось в п. Аршан 25 и 27 июня 1912 г. В 1952 г. паводок на р. Кынгарга вызвал подъем ее уровня на 3 м и более. В 1962 г. был селевой паводок в районе курорта Аршан в ночь с 17 на 18 июля.

На конференции, посвященной 20-летию Тункинского национального парка и состоявшейся летом 2011 г. в курортном селении Вышка, В.К. Лапердин предупредил, о том, что подготовлен сход селя в районе курорта Аршан. Тяжелые последствия здесь имел сель 2014 г., сошедший в ночь с 27 на 28 июня. Позже В.К. Лапердин говорил: «Валуны из тех, что нам удалось найти и измерить, достигали трех метров в поперечнике. Поток двигался со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. К моменту выхода на поселок ширина потока достигла 500–600 метров, а мощность (глубина) – 4.0–4.5 метра».

Каменная река селя образовалась от одного из ледниковых каров. Именно кар обеспечил поступление большого количества обломочного материала в Каменную реку.

Селевые отложения на поверхности Каменной реки состоят из крупных (в среднем, 40–50 см) глыб магматических, метаморфических и осадочных пород (рис. 26). Преобладают глыбы магматических пород, представленных преимущественно средне-крупнозернистыми гранодиоритами, диоритами и габбро. На территории рядом с домами, очищенной от обломочного селевого материала, остались лежать только самые крупные глыбы величиной до 3 м. На поверхности Каменной реки встречены редкие крупные глыбы метаморфических пород (гнейсов, кристаллических сланцев, хлоритовых сланцев, мраморов) и небольшие (до 20 см) глыбы розовых (калиевых) гранитов, осадочных пород (алевролитов) и базальтов. Обломки алевролитов и базальтов Каменной реки сопоставляются с кайнозойскими осадочными отложениями и базальтами, залегающими в Тункинской впадине.

Рис. 26. Молодые геологи на Каменной реке.

Fig. 26. Young geologists on the Stone River.

Между глыбами поверхности Каменной реки находится связующая масса. В канаве, ограничивающей фронт Каменной реки, видно, что ниже ее поверхности крупные глыбы отсутствуют. Обломки не превышают 20 см.

На месте Каменной реки рос лес. Стволы деревьев диаметром до 0.5 м имели возраст не менее 100 лет. В течение этого временного интервала сходов селей на этой территории не было. Остатки деревьев торчат из селевого материала и сгружены в его краевых частях. Стволы захватывались и перемещались потоками воды.

Селевым потоком, подобным Каменной реке 2014 г., был перемещен крупнообломочный материал террасы р. Кынгарга. Об этом селевом потоке свидетельствует сходный состав отложений: шлейф по обе стороны долины р. Кынгарга у подножия склона Тункинского хребта шириной не менее 400 м, преимущественное распространение обломков магматических пород, снесенных с хребта, небольшая доля песчанистого наполнителя. Новые отложения сели Каменной реки пока не смещены Тункинским разломом. Более ранние отложения сели долины р. Кынгарга испытали тектонические деформации. Одна и та же терраса имеет высоту у подножья склона 7–8 м и поднята по одному из фрагментов Тункинского разлома на высоту до 40 м.

Крупнообломочные отложения террасы р. Кынгарга, поднятые на 40 м над ее тальвегом, сцементированы травертинами и благодаря такой цементации сохраняют вертикальную стенку. В разрезе различается нижний и верхний грубообломочные несортированные слои, разделенные слоем менее крупного слабо сортированного обломочного материала (рис. 27). Это свидетельствует о накоплении обломочных отложений террасы двукратном сходом сели по Пра-Кынгарге (древней долине р. Кынгарга).

Рис. 27. Крупно-обломочные отложения 40-метровой террасы р. Кынгарга.

Fig. 27. Coarse-grained sediments of the 40-meter terrace of the Kyngarga River.

Выводы

В Тункинской долине проявлены два опасных геологических процесса: землетрясения и селевые потоки. Сходы селей многократно имели место в районе п. Аршан и будут происходить в будущем.

Для определения места и времени возможного проявления этих процессов в будущем проводятся специальные исследования. Время и место будущих сильных землетрясений в Тункинской долине выявляется при мониторинговых гидрогеохимических исследованиях подземных вод.

История тектонического развития впадин Тункинской долины и оз. Байкал

Осадочное наполнение впадин оз. Байкал

По морфологии дна современные озерные котловины озера разделяются на южную, среднюю и северную. Средняя котловина отделена от южной котловины конусом выноса авандельты р. Селенга. Такое морфологическое деление имеет значение для объемов водных линз, но не имеет смысла для трактовки рифтовой структуры.

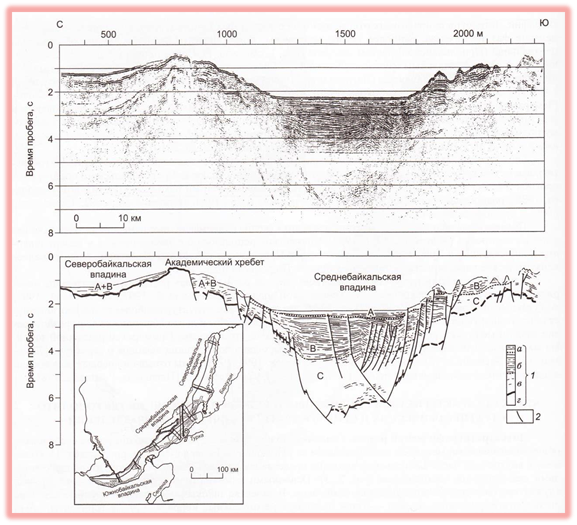

В геологическом отношении южная и средняя котловины образуют единую Южно-Байкальскую впадину. По результатам гравитационного моделирования (Logatchev, Zorin, 1992), толщина кайнозойских отложений впадин оз. Байкал составляет до 6 км. По результатам сейсмопрофилирования в разрезе осадочных отложений выделяются 2 подразделения слоистой толщи (А, В), а в Южно-Байкальской впадине – нижележащая сейсмически-прозрачная зона (С) (рис. 28).

Рис. 28. Субмеридиональный сейсмический профиль через Академический хребет (верхняя панель) и его интерпретация (нижняя панель) (Hutchinson et al., 1992).

Fig. 28. North-south seismic profile across the Academichesky Ridge (upper panel) and its interpretation (lower panel) (Hutchinson et al., 1992).

Вулканогенно-осадочное наполнение впадин Тункинской долины

Во впадинах Тункинской долины накопились осадочные породы (алевриты, пески, галечники) и магматические породы (базальтовые лавы, шлаки, агглютинаты). Осадочные отложения обнажаются на поднятиях фундамента.

Образование Каменной реки 2014 г. отражает современное разрушение Тункинского хребта с лавинным перемещением обломочного материала с хребта во впадину, днище которой сложено речными отложениями (песками, галечниками). Мощность отложений и лав в Тункинской впадине превышает 2.5 км.

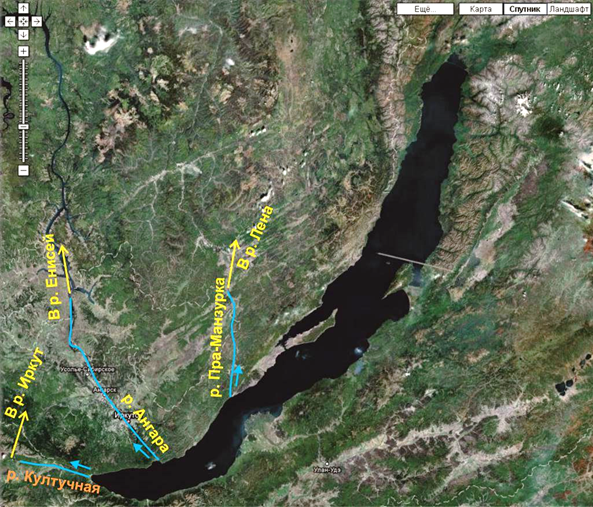

История речного стока вод из оз. Байкал в последние 2 млн лет

Физическая география оперирует законом: из озера может вытекать единственная река. Из оз. Байкал в последние 2 млн лет сток осуществлялся: 1) через долины рек Култучная и Ильча в долину р. Иркут и далее по р. Ангара в Енисей, 2) через долину р. Пра-Манзурка в долину р. Лена и 3) через долину р. Ангара в Енисей (Кононов, 2005) (рис. 29).

Рис. 29. Направления речного стока из оз. Байкал в последние 2 млн лет.

Fig. 29. Directions of river flow from Lake Baikal in the last 2 million years.

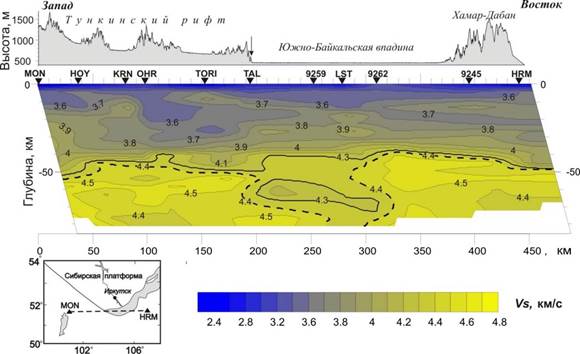

Резкая смена структуры земной коры в районе сочленения Южно-Байкальской впадины и Тункинской долины

Строение Байкальской рифтовой системы резко меняется между Южно-Байкальской впадиной и Тункинской долиной. Эта смена отражается в глубинном строении земной коры и верхней части мантии (рис. 30).

Рис. 30. VS-разрез по профилю п. Монды–п. Хурамша (Мордвинова и др., 2017). Линия профиля показана на врезке.

Fig. 30. VS-section along the profile of the settlement Mondy–settlement Khuramsha (Mordvinova et al., 2017). The profile line is shown in the inset.

При продвижении от Тункинской впадины через Торскую впадину к Быстринской впадине и далее к оз. Байкал наблюдается последовательная смена впадин, заполненных осадочными породами, поднятиями, на которых осадочные породы (галечники) оказались поднятыми и частично размытыми. Это свидетельствует об изменении характера развития восточной части Тункинской долины в связи со сжатием верхней части коры, ярко проявившемся в четвертичное время. В районе п. Култук наблюдаются взбросы, образовавшиеся в результате сжатия. Впадина оз. Байкал образовалась в условиях растяжения, которое продолжается в настоящее время, по данным спутниковой геодезии (Sankov et al., 2014), по азимуту северо-запад – юго-восток со скоростью раздвижения бортов озера 3.4±0.7 мм/год.

Выводы

Впадины оз. Байкал заполнялись осадочными отложениями и водой, а впадины Тункинской долины – осадочными отложениями, перемежающимися с вулканическими породами.

Такое отличие согласуется с резким изменением рифтовой структуры в районе соединения Южно-Байкальской впадины с Тункинской долиной. В ходе развития восточной части Тункинской долины произошла общая инверсия тектонических движений в связи со сменой растяжения коры ее сжатием, хотя в Южно-Байкальской впадине кора растягивалась и продолжает растягиваться в настоящее время.

Разный характер развития Южно-Байкальской впадины и Тункинской долины отразился в изменении направления речного стока из оз. Байкал в Енисей, Лену, а затем вновь в Енисей.

Геологическое строение докайнозойского фундамента Тункинской долины и побережья оз. Байкал

Тектонические термины

Шов – тектонический раздел между крупными блоками (террейнами) земной коры.

Катаклазит – мелкодробленная порода в зоне разлома.

Милонит – порода динамометаморфизма, превращенная в муку в результате тектонических движений в зоне разлома. Структурные и текстурные признаки исходных магматических или осадочных пород в милонитах полностью уничтожаются.

Псевдотахилит – черная сливная порода, внешне похожая на вулканическое стекло, но не являющееся им. Образуется в виде жилы при мощной тектонической подвижке в зоне разлома, которая сопровождается мобилизацией флюидов, их концентрацией в раскрывающейся трещине, которая при достаточном поднятии температуры трения может привести к плавлению жильного материала.

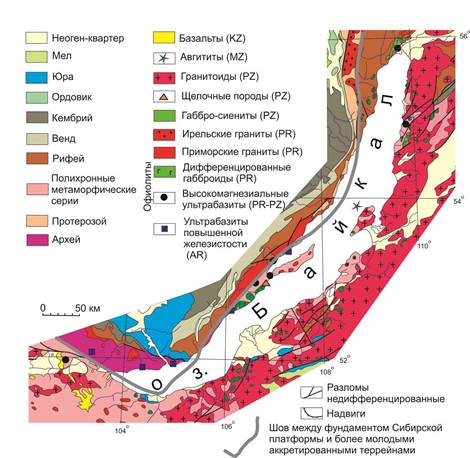

Геологические карты

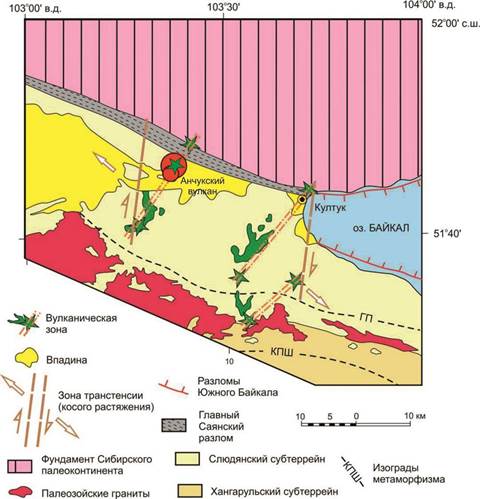

Северо-Байкальская и Южно-Байкальская впадины оз. Байкал образовались вдоль шовной зоны, отделяющей раннедокембрийский фундамент Сибирского палеоконтинента от более молодых аккретированных террейнов (рис. 31).

Рис. 31. Схематичная геологическая карта побережья Байкала. Карта из книги (Грудинин, Чувашова, 2011) с дополнениями.

Fig. 31. Schematic geological map of the coast of Lake Baikal. The Map is modified after (Grudinin, Chuvashova, 2011).

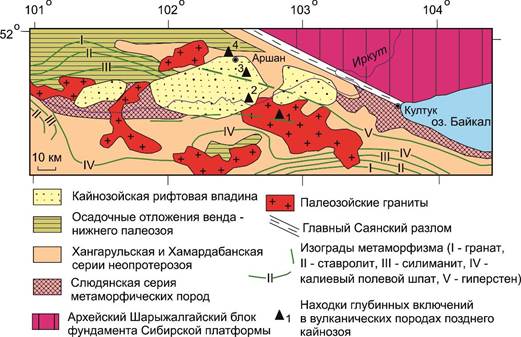

Докайнозойский фундамент Тункинской долины сложен осадочными, магматическими и метаморфическими породами. Осадочные породы венда-кембрия, расположенные в северо-восточной части территории, относятся к чехлу Тувино-Монгольского микроконтинента, рифейский фундамент которого включает раннедокембрийские блоки (Гарганский и др.). Осадочно-вулканогенные комплексы пород остальной территории относятся к Хамардабанскому террейну, который аккретировал к фундаменту Сибирского континента и Тувино-Монгольского микроконтинента в раннем палеозое. В результате взаимодействия геологических блоков их пограничные части испытали зональный метаморфизм от гранулитового до зеленосланцевого. Магматические породы представлены крупными палеозойскими гранитоидными массивами (рис. 32).

Рис. 32. Схематическая геологическая карта Тункинской долины и сопредельных территорий. Террейн пород слюдянской серии, метаморфизованных в условиях гранулитовой фации, прослеживается по глубинным включениям от оз. Байкал до точки 3 (Хобок) в северной части Тункинской впадины. В местонахождениях 1 и 2 («Козья Шейка» и Иркут) охарактеризованы зеленые скарноподобные клинопироксениты, в местонахождении 4 (Бухота) – малоглубинные амфибол-содержащие породы. Изограды метаморфизма из работы (Шафеев, 1970).

Fig. 32. Schematic geological map of the Tunka Valley and adjacent areas. The terrane of the Slyudyanka series rocks, metamorphosed under granulite facies conditions, is traced along deep inclusions from Lake Baikal to site 3 (Khobok) in the northern part of the Tunka Basin. Green skarn-like clinopyroxenites occur in sites 1 and 2 (Kozya Sheika and Irkut) and, in site 4 (Bukhota) – shallow amphibole-bearing rocks. Metamorphic isograds are shown after (Shafeev, 1970).

Метаморфические породы кристаллического фундамента Сибирской платформы

Метаморфические породы (гнейсы, амфиболиты) древнего (архейского) кристаллического фундамента Сибирской платформы обнажаются на Кругобайкальской железной дороге. Вблизи п. Култук гнейсы имеют ярко выраженную гнейсовую текстуру. Они сложены биотитом, амфиболом, полевым шпатом и кварцем. Эти породы имеют метаморфическое происхождение, т. е. образовались при давлениях до 9 кбар и температуре до 800 °С в присутствии флюидов (смеси жидкостей и газов).

Метаморфические породы относятся к фундаменту Сибирской платформы, для которого получены датировки по обломочным цирконам до 3.6 млрд лет, а по рудным свинцам рассчитывается модельный возраст протолита 3.82 млрд лет, соответствующий последней тяжелой космической бомбардировке Земли.

Метаморфические породы Слюдянского кристаллического комплекса

Слюдянский блок (метаморфический субтеррейн Хамардабанского террейна) сложен сравнительно молодыми первично осадочными породами (песчаниками, известняками) и магматическими породами (базальтами, андезитами), накопившимися до 640 млн лет назад и претерпевшими метаморфические преобразования в присутствии флюидов (газово-жидких образований) при высоких температурах (до 900 °С) и давлениях (до 9 кбар). В результате образовались метаморфические породы: гнейсы, мраморы, гранулиты. В Слюдянском блоке находятся месторождения флогопита, волластонита, апатита, лазурита и других ювелирных камней. В районе карьера Перевал было найдено более 200 редких минералов.

Милониты и псевдотахилиты Главного Саянского разлома и их сопоставление с милонитами Тункинского разлома

Главный Саянский разлом отделяет метаморфические породы фундамента Сибирского палеоконтинента от метаморфических пород Слюдянского субтеррейна. Разлом протягивается от берега оз. Байкал в направлении запад-северо-запад почти до Красноярска. Ширина зоны разлома составляет от 1 до 10 км. В районе п. Култук милониты Главного Саянского разлома, развитые по силикатным породам, представляют собой голубовато-серые сланцеватые породы (рис. 33). Наиболее сильные движения сопровождались выделением тепла из-за трения и плавлением материала в зоне разлома. В этих милонитах выявляются жилы псевдотахилитов – первично магматических пород, кристаллизовавшихся из синтектонических расплавов основного, среднего и кислого состава (Rasskazov et al., 2021) (рис. 34).

Рис. 33. Молодые геологи на милонитах Главного Саянского разлома, включающих жилы псевдотахилитов.

Fig. 33. Young geologists on mylonites of the Main Sayan Fault that include veins of pseudotachylytes.

Рис. 34. Псевдотахилитовая жила среднего состава в зоне динамометаморфизма Главного Саянского разлома. Породы зоны имеют силикатный состав, а местами включают фрагменты, обогащенные карбонатом (Rasskazov et al., 2021).

Fig. 34. Pseudotachylite vein of intermediate composition in the dynamometamorphism zone of the Main Sayan Fault. The rocks of the zone have a silicate composition and include fragments enriched in carbonate (Rasskazov et al., 2021).

Тункинский разлом отделяет поднятие Тункинских гольцов от впадин и междувпадинных перемычек Тункинской долины (см. рис. 6). Этот разлом распадается на серию ступеней, спускающихся от вершины Тункинских гольцов к днищу долины и частично перекрытых ее осадочными отложениями. В одном из таких фрагментов, представленных в районе п. Аршан, милониты Тункинского разлома образовались по мраморам (рис. 35). Мрамор – менее прочная порода, чем силикатная порода гнейс или песчаник, поэтому признаков плавления мраморов в результате тектонических движениях не наблюдается. Кроме того, амплитуды смещений по рассредоточенным фрагментам Тункинского разлома были менее существенными, чем по Главному Саянскому разлому.

Рис. 35. Катаклазиты и милониты в мраморах Тункинского разлома.

Fig. 35. Cataclasites and mylonites in marbles of the Tunka fault.

Выводы

Впадины оз. Байкал заложились вдоль шовной зоны, отделяющей раннедокембрийский фундамент Сибирской платформы от более молодых аккретированных террейнов. Сухопутный фрагмент шовной зоны (Главный Саянский разлом) и его озерное продолжение отделяют Сибирскую платформу от Хамардабанского террейна и Тувино-Монгольского микроконтинента. Этот шов характеризуется существенными движениями в полосе шириной до 10 км.

Впадины Тункинской долины унаследовали зону взаимодействия Хамардабанского террейна и Тувино-Монгольского микроконтинента. Граница выражена менее отчетливо, чем шовная зона Сибирской платформы. Основной рельефообразующий разлом Тункинской долины не имеет четко выраженной унаследованности от какого-либо разлома докайнозойского фундамента и представлен рассредоточенной серией малоамплитудных сбросов.

Заключение

Вдоль Кругобайкальской железной дороги, на западном берегу оз. Байкал, обнажены древнейшие метаморфические породы Земли, которые отделяются от метаморфических пород раннего палеозоя Слюдянского субтеррейна Хамардабанского террейна зоной Главного Саянского разлома. Осевые структуры молодой (кайнозойской) Байкальской рифтовой системы унаследовали структуру докайнозойского фундамента. В районе пос. Култук сочленяются Южно-Байкальская впадина, земная кора которой долгое время растягивалась и продолжает растягиваться, и Тункинская долина, восточная часть которой сначала растягивалась, а затем сжималась. Переход от сжатия к растяжению устанавливается датированием вулканических пород возрастным интервалом 18–12 млн лет.

Тункинская долина представляет собой цепочку впадин, наиболее крупная из которых (Тункинская) располагается в ее центральной части. Эта впадина растягивалась сильнее других впадин. В Тункинской впадине накопилась вулканогенно-осадочная толща максимальной мощности (до 2.5 км). Вулканическая деятельность началась здесь около 16 млн лет назад и завершилась 0.9–0.8 млн лет назад. Минеральные источники этой территории имеют гидрогеохимические параметры, свидетельствующие об их связи с вулканизмом (высокое отношение 3He/4He и отношение активностей 234U/238U, близкое к 1). Высокая проницаемость земной коры Тункинской впадины для флюидов может перерасти в проницаемость для магматических расплавов. Будущее вулканическое извержение в Кынгаргском разломе представляется вполне реальным.

В Тункинской долине развиваются опасные геологические процессы: сейсмические и селевые. В 2014 году селевый поток накрыл п. Аршан. Такие процессы – это обычное явление в горном рельефе. По-видимому, такие процессы обусловили накопление грубообломочной аносовской свиты во впадинах Байкальской рифтовой системы на позднеорогенном этапе ее развития.

Приведенные материалы о тектоническом строении Тункинской долины, осадочных и вулканических породах, минеральных водах, опасных геологических процессах, строении докайнозойского фундамента и развитии кайнозойской рифтовой структуры не исчерпывают всего разнообразия геологических процессов территории. Имеются и другие материалы, опубликованные и подготавливающиеся к печати. Тункинская рифтовая долина, изначально выбранная Н.А. Флоренсовым в качестве опорной структуры Байкальской рифтовой зоны остается опорной для решения основных вопросов, касающихся процессов, сопутствующих континентальному кайнозойскому рифтогенезу, и в настоящее время.

Будущие работы в Тункинской долине

В будущем в Тункинской долине будут проводиться дополнительные исследования:

1) мониторинг минеральных и пресных вод на основе современных прецизионных аналитических методов элементного и изотопного анализов для определения роли глубинных компонентов,

2) исследование вулканических породы и глубинные включений из них для определения характера источников глубинных магм с использованием современных методов геохимических исследований горных пород и минералов,

3) изучение осадконакопления и истории развития рельефа Тункинской долины и впадин оз. Байкал,

4) определение времени и места катастрофического проявления опасных геологических процессов, таких как, землетрясения и сели,

5) геохимические и петрологические исследования псевдотахилитов в шовной зоне между Сибирским палеоконтинентом и коллизионным Слюдянским метаморфическим субтеррейном.

Мотивация

Статья подготовлена для работ со школьниками и повышения качества проведения учебных практик со студентами геологического факультета ИГУ.

Литература

Геологические экскурсии / Проблемы рифтогенеза (Материалы к симпозиуму по рифтовым зонам Земли). Ред. Н.А. Флоренсов и Н.А. Логачев. Иркутск : Восточно-Сибирский филиал, 1975. C. 123–149.

Грудинин М.И., Чувашова И.С. (составители) Байкал. Геология. Человек. Иркутск : Изд-во ИГУ, 2011. 239 с.

Дриль С.И., Чуканова В.С., Дубинина Е.0., Сандимиров И.В., Владимирова Т.А., Склярова О.А., Иконникова Т.А. Изотопная Sr-O-H-U систематика и генезис поверхностных и минеральных вод Тункинской впадины Байкальской рифтовой системы // Проблемы геохимии эндогенных процессов и окружающей среды: Мат-лы Всеросс. научной конф. Иркутск: Изд-во Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2007. Т. 1. С. 158–162.

Карта эпицентров землетрясений. Иркутск: Байкальский филиал Федерального исследовательского центра Единая геофизическая служба РАН, 2025. http://www.seis-bykl.ru

Кононов Е.Е. Байкал. Аспекты палеогеографической истории. Иркутск, 2005. 128 с.

Левицкий В.И., Левицкий И.В., Рассказов С.В., Аило Ю., Чувашова И.С., Ясныгина Т.А., Саранина Е.В. Путеводитель Южно-Байкальской экскурсии «Породы юга Восточной Сибири». XIII Всероссийское петрографическое совещание (с участием зарубежных ученых). Петрология и геодинамика геологических процессов. Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск, 2021. 101 с.

Лехатинов А.М., Лехатинова Э.Б. Объекты экологического мониторинга и познавательного туризма национального парка «Тункинский». Иркутск : Изд-во ООО «Репроцентр А1», 2008. 224 с.

Логачев Н.А. Кайнозойские континентальные отложения впадин байкальского типа // Известия АН СССР. Серия геологическая. 1958. №4. С. 18–29.

Логачев Н.А. Саяно-Байкальское и Становое нагорья // Нагорья Прибайкалья и Забайкалья. М.: Наука. 1974. С. 7–163.

Логачев Н.А., Адаменко О.М., Аксенов М.П., Базаров Д.Б., Белова В.А., Воробьева Г.А., Галкин В.И., Голдырев Г.С., Ендрихинский А.С., Ербаева М.А., Кононов Е.Е., Кравчинский А.Я., Кулагина Н.В., Мац В.Д., Медведев Г.И., Орлова Л.А., Осадчий С.С., Панычев В.А., Плешанов С.П., Покатилов А.Г., Попова С.М., Рассказов С.В., Ромазина А.А., Савельев Н.А., Свинин В.В., Сизиков А.М., Фирсов Л.В., Шимараева М.К. XI Конгресс ИНКВА. Путеводитель экскурсий А-13, С-13 (Прибайкалье). М.: Наука, 1981. 42 с.

Логачев Н.А. и др. Путеводитель байкальских экскурсий Конгресса МГК. М.: Наука, 1984. 168 с.

Мазилов В. Н., Кашик С. А., Ломоносова Т. К. Олигоценовые отложения Тункинской впадины (Байкальская рифтовая зона) // Геология и геофизика. 1993. Т. 34, № 8. С. 81–88.

Макаров С. Сели Прибайкалья. Иркутск: Изд-во института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2012. 98 с.

Милановский Е.Е. Рифтогенез и его роль в развитии Земли // Соросовский образовательный журнал. 1999. № 8. С. 60–70.

Мордвинова В.В., Кобелев М.М., Хритова М.А. и др. Скоростное строение южной окраины Сибирского кратона и его складчатого окружения по объемным волнам далеких землетрясений // 2017. Интерэкспо ГЕО-Сибирь. 2017. Т. 4, № 1. С. 37–41.

Рассказов С.В., Саньков В.А., Ружич В.В., Смекалин О.П. Кайнозойский континентальный рифтогенез: Путеводитель геологической экскурсии в Тункинскую рифтовую долину // Иркутск : Институт земной коры СО РАН, 2010. 40 с.

Основы гидрогеологии. Общая гидрогеология. Новосибирск : Наука, 1980. 225 с.

Павлов С.Х., Чудненко К.В., Голубев В.А., Оргильянов А.И., Бадминов П.С., Крюкова И.Г. Геологические факторы и физико-химические процессы формирования подземных вод Тункинской впадины // Геодинамика и тектонофизика. 2018. Т. 9, № 1. С. 221–248.

Рассказов С.В. Магматизм Байкальской рифтовой системы. Новосибирск : ВО «Наука». Сибирская издательская фирма, 1993. 288 с.

Рассказов С.В., Грудинин М.И., Снопков С.В., Чувашова И.С. Вулканизм, осадконакопление и тектоника Тункинской долины – экскурсионные объекты для геологов, студентов и школьников // Расширенные тезисы доклада в сборнике: Природоохранная деятельность в современном обществе. Мат-лы Международной научно-практической конференции «Тункинскому национальному парку – 20 лет; природоохранная деятельность в современном обществе». Иркутск: изд-во Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2011. С. 76–78.

Рассказов С.В., Саньков В.А., Ружич В.В., Смекалин О.П. Кайнозойский континентальный рифтогенез: Путеводитель геологической экскурсии в Тункинскую рифтовую долину // Иркутск: Институт земной коры СО РАН, 2010. 40 с.

Рассказов С.В., Чебыкин Е.П., Чувашова И.С., Ильясова А.М., Снопков С.В., Сунь Йи-минь Мониторинг урановых компонентов в подземных водах Аршана в 2012–2024 гг.: отслеживание парагенетических (гидрогеохимических и сейсмических) процессов в Байкальской рифтовой системе // Геология и окружающая среда. 2024. Т. 4, № 3. С. 65–112. https://doi.org/10.26516/2541-9641.2024.3.65

Шафеев A.A. Докембрий Юго-Западного Прибайкалья и Хамар-Дабана. М.: Наука, 1970. 177 с.

Hutchinson D.R., Golmshtok A.J., Zonenshain L.P., Moore T.C., Scholz C.A., Klitgord K.D. Depositional and tectonic frame work of the rift basin of Lake Baikal from multichannel seismic data // Geology. 1992. V. 20. P. 589–592.

Logatchev N.A. (ed.) The Middle and Southern Baikal and the Tunka basin. Guidebook. Irkutsk: Institute of the Earth’s crust SB RAS, 1987. 17 p.

Logatchev N.A. History and geodynamics of lake Baikal rift in the context of the Eastern Siberia rift system: a review // Bull. Centr. Explor. Prod. Elf Aquitaine. 1993. Vol. 17, No. 2. P. 353–370.

Logatchev N.A., Zorin Yu.A. Baikal rift zone: structure and geodynamics // Tectonophysics. 1992. V.208. P. 273–286.

Müller R.D., Sdrolias M., Gaina C., Roest W.R. Age, spreading rates and spreading symmetry of the world's ocean crust // Geochem. Geophys. Geosyst., 9. 2008. Q04006, doi:10.1029/2007GC001743.

Polyak B.G. Helium isotopes in the ground fluids of the Baikal Rift and its surroundings: Contribution to continental rifting geodynamics // Russian Journal of Earth Sciences. 2003. Vol. 5, No 1. P. 45–66.

Rasskazov S., Chuvashova I., Yasnygina T., Saranina E., Gerasimov N., Ailow Y., Sun Y.-M. Tectonic generation of pseudotachylytes and volcanic rocks: Deep-seated magma sources of crust-mantle transition in the Baikal Rift System, Southern Siberia // Minerals. 2021. Vol. 11, No. 5. P. 487.

Rasskazov S., Ilyasova A., Bornyakov S., Chuvashova I., Chebykin E. Responses of a 234U/238U activity ratio in groundwater to earthquakes in the South Baikal Basin, Siberia // Front. Earth Sci. 2020. Vol. 14 (4): 711–737; doi.org/10.1007/s11707-020-0821-5

Sankov V.A., Lukhnev A.V., Miroshnichenko A.I., Dobrynin A.A., Ashurkov S.V., Byzov L.M., Dembelov M.G., Calais E., Deversher J. Modern horizontal movement and seismic activity south of the Baikal basin (Baikal rift system) // Physics of the Earth. 2014. Vol. 6. P. 70–79.

Рассказов Сергей Васильевич,

доктор геолого-минералогических наук, профессор,

664025, Иркутск, ул. Ленина, д. 3,

Иркутский государственный университет, геологический факультет,

заведующий кафедрой динамической геологии,

664033, Иркутск, ул. Лермонтова, д. 128,

Институт земной коры СО РАН,

заведующий лабораторией изотопии и геохронологии,

тел.: (3952) 51–16–59,

email: rassk@crust.irk.ru

|

|

Статья получена: 29.05.2025; исправлена: 04.06.2025; принята: 20.06.2025.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Рассказов С.В. Введение в геологию Тункинской долины Байкальской рифтовой системы: лекция для будущих геологов // Геология и окружающая среда. 2025. Т. 5, № 2. С. 186–222. DOI 10.26516/2541-9641.2025.2.186. EDN: WCTIPF