УДК 55; 93

https://doi.org/10.26516/2541-9641.2025.1.183

EDN: EJINBN

Вклад Ленинградского горного института в развитие геологического образования и изучение геологии Сибири во время Великой Отечественной войны

С.В. Снопков1,2

1Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия

2Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Россия

Аннотация. С началом Великой Отечественной войны ряд высших учебных западных и центральных областей Советского Союза были отправлены в эвакуацию. Ленинградский горный институт разместился в г. Черемхово Иркутской области. Педагоги ЛГИ не только организовали образовательный процесс в военное время, но и проводили поиски и разведку стратегических минеральных ресурсов в Сибири.

Ключевые слова: Ленинградский горный институт, эвакуация центральных ВУЗов в Сибирь, геологическое образование, геофизические исследования, Ботогольское графитовое месторождение

80-летию Победы посвящается!

Введение

В 2025 году исполняется 80 лет с дня Победы в Великой Отечественной войне. Победа была достигнута не только на поле боя, но и в тылу. В суровых военных условиях работали заводы и фабрики, обеспечивались транспортные потоки, добывались необходимые минеральные ресурсы.

О вкладе иркутских геологов в приближение Победы хорошо описано в ряде публикаций (Все для фронта…, 2011; Вузовская…, 2015; Иркутские…, 2009; Корольков, 2024; Снопков и др., 2024).

Большая заслуга в обеспечении сырьевой базы промышленности страны принадлежала ученым-геологам университета, горно-металлургического института и областного геологоуправления. В Сибири шли поиски золота, слюды, мрамора, редких металлов, графита, алмазов, радиоактивных руд. В апреле 1944 г. в Иркутске на 1-й областной геологической конференции были подведены итоги работы геологов во время войны и определены задачи изучения и использования минеральных богатств для промышленности и сельского хозяйства. Родина высоко оценила работу иркутских геологов: в 1944 г. 16 ведущих геологов области были награждены орденами и медалями (Все для фронта…, 2011, с. 67). В 1946 г. многим иркутским геологам, в том числе, ставшим позднее знаменитыми учеными Н.А. Флоренсову, М.М. Одинцову, Е.В. Павловскому, медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (Вузовская…, 2015).

Менее известна деятельность в военное время в Сибири геологов Ленинградского горного института, который находился в Иркутской области в эвакуации. В данной работе описана история деятельности горного института во время его нахождения в эвакуации в Сибири.

Эвакуация высших учебных заведений во время войны

В период с 1941 по 1944 годы были эвакуированы на восток страны многие вузы СССР. Всего из районов, подвергшихся угрозе оккупации или захваченных немецкими войсками, было перевезено в Среднюю Азию, Сибирь и на Урал 147 институтов и университетов. Приоритет отдавался вузам технического профиля, способным быстро возобновить подготовку инженерных кадров для оборонной промышленности.

В 1930-х годах в стране занимались подготовкой геологов большинство университетов Советского Союза: Московский, Петербургский, Казанский, Киевский, Харьковский, Новороссийский (Одесса), Ташкентский, Иркутский и др. Кроме того, инженеров-геологов готовили технические ВУЗы: горные – Московский, Днепропетровский имени Артёма, Свердловский имени В. В. Вахрушева, Уральский, Иркутский; Казахский горно-металлургический, Томский технологический, Новочеркасский политехнический и др. институты. Наиболее старейшим центром подготовки горных инженеров с геологическим образованием (основанный в 1773 г.) являлся Ленинградский горный институт имени Г.В. Плеханова (ЛГИ). Из его стен вышли выдающиеся русские геологи: А.П. Карпинский (первый президент Академии наук СССР), Ф.Н. Чернышев, И.В. Мушкетов, Е.С. Федоров, В.А. Обручев, И.М. Губкин и др. (Большая…, 1947).

Многие из них во время войны вынуждены были эвакуироваться, но продолжали учебную деятельность и работу по поиску месторождений ценных полезных ископаемых. Так, например, один из ведущих геологических вузов страны – Московский геологоразведочный институт в 1941–1942 годах был эвакуирован в Семипалатинск, где в 1943–1945 гг. структурно входил в состав геологического факультета Московского государственного университета. А ведущий советский вуз по геологическому образованию – Ленинградский горный институт был в 1942 г. эвакуирован в Иркутскую область в г. Черемхово (Большая…, 1947).

Таким образом, в годы войны Иркутская область являлось наиболее крупным центром по подготовке инженеров-геологов – к двум иркутским вузам, занимающихся геологическим образованием, присоединился ведущий геологический вуз – ЛГИ.

Ленинградский горный институт в эвакуации

В начале 1942 года ЛГИ был эвакуирован из блокадного Ленинграда сначала на Северный Кавказ, а затем в город Черемхово. Занятия студентов начались в ноябре 1942 года и продолжались до лета 1944 года (Иванов и др., 2004, с. 7–12).

Институт размещался в нескольких учреждениях Черемхова. Занятия велись в помещениях Черемховского горного техникума, который размещался в усадьбе купца I гильдии П.К. Щелкунова. Кроме того, занятия шли в школах № 1 и 3, в последней проводились вечерние курсы по подготовке лиц, окончивших девятилетку. Ряд административных служб института располагались в тресте «Востсибуголь».

Для того чтобы институт начал учебную и научную работу руководству необходимо было выполнить большую работу по комплектации ВУЗа педагогическими и научными кадрами; подготовке учебных помещений, студенческих общежитий и квартир для преподавателей; обеспечению учебного процесса необходимыми материалами и оборудованием; набору студентов и т. д. Это была сложная задача. Большую помощь и содействие Горному институту в этот период оказали Иркутский областной и Черемховский городской комитеты партии и руководство треста «Востсибуголь». Институт обращался с призывами о помощи в том, числе и к горожанам. Например, в черемховской районной газете было объявление о том, что институт срочно закупает у населения чертежные готовальни.

В Государственном музее политической истории России г. Санкт-Петербург хранится записка директора института одной из сотрудниц по поводу организации ремонта помещений для учебный занятий (Фонд документальных источников. № Ф.II-42093), которая показывает то, как шла подготовка работы к началу учебного процесса:

«Тов. Ермолаева с 5/XI – 42 г. в школе ФЗО надо начать самые интенсивные работы. С т. Поповым договоритесь о максимальной помощи треста. У меня были тт. Федорин и прораб. Передайте мое распоряжение и проконтролируйте его:

1. К 8 часам 5/XI подать две лошади с возчиками к ФЗО.

2. Явиться на работу к ФЗО к 8 ч. Утра нашим штатным монтерам тт. Цварину и Шурику. Проинструктировать их, что им придется работать не только как монтерам, но и как слесарям.

3. Подобрать ещё двух мужчин из студентов, договориться об оплате их (написать наряд) и пусть они тоже явятся завтра к 8 утра к ФЗО (возьмите Шиловера и Боровкова).

4. Вам самим надо быть в ФЗО к 8 утра.»

Учебный процесс в институте был запущен уже в ноябре. Работало 5 факультетов: горный, горно-механический, маркшейдерский, геологоразведочный, металлургический, в рамках которых проходила подготовка по 13 специальностям. Геологоразведочный факультет готовил инженеров по 4 специальностям:

· геолого-съемочная поисковая – подготовка «специалистов по изучению геологии нашей страны и поискам в ней месторождений полезных ископаемых»;

· геолого-разведочная – подготовка «специалистов разведчиков, занимающихся детальной разведкой как вновь открытых месторождений, так и уточнением условий залегания рудных тел на действующих предприятиях»;

· геофизические методы разведки – подготовка «специалистов по применению геофизики при проведении разведочных работ»;

· инженерная геология и гидрогеология – изучение «подземных вод, имеющих крупнейшее значение в народном хозяйстве, …охватывает вопросы водоснабжения, изучения грунтов при возведении сооружений, тоннелей и пр.» (Из объявления о наборе студентов).

В объявлении указывалось: «Изучение недр нашего Союза – такова увлекательная задача горных инженеров, оканчивающих одну из специальностей геолого-разведочного факультета».

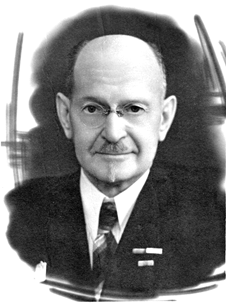

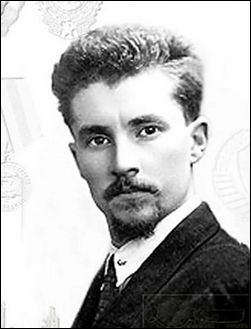

Студентам преподавали такие известные ученые как: Михаил Михайлович Тетяев (геолог-тектонист, доктор геолого-минералогических наук, профессор) (рис. 1, 2); Юрий Аполлонович Жемчужников (специалист в области геологии и петрографии угля, доктор геолого-минералогических наук, профессор, будущий член-корреспондент АН СССР) (рис. 3); Семён Васильевич Кумпан (профессор, специалист по методике разведочного дела угля и горючих сланцев); Николай Александрович Елисеев (петрограф, доктор геолого-минералогических наук, профессор, будущий член-корреспондент АН СССР) (рис. 4); Владимир Степанович Соболев (петролог, доктор геолого-минералогических наук, профессор, будущий академик АН СССР) (рис. 5); Леонид Яковлевич Нестеров (ученый-геофизик, один из создателей отечественной школы разведочной геофизики, доктор геолого-минералогических наук, профессор) (рис. 6) и др.

Рис. 1. Михаил Михайлович Тетяев, заведующий кафедрой общей геологии и декан геологоразведочного факультета ЛГИ. (Фото из свободного доступа в сети интернет).

Fig. 1. Mikhail Mikhailovich Tetyaev, Head of the Department of General Geology and Dean of the Geological Exploration Faculty of Leningrad Mining Institute. (Photo from free Internet access)

Рис. 2. Д.В. Наливкин (слева) и М.М. Тетяев (справа) во время подготовки 17-й сессии Международного геологического конгресса в 1937 г. (Фото из свободного доступа в сети интернет).

Fig. 2. D.V. Nalivkin (left) and M.M. Tetyaev (right) during the preparation of the 17th session of the International Geological Congress in 1937 (Photo from free Internet access).

Рис. 3. Юрий Аполлонович Жемчужников, профессор ЛГИ. (Фото из свободного доступа в сети интернет).

Fig. 3. Yuri Apollonovich Zhemchuzhnikov, Professor of Leningrad Mining Institute. (Photo from free Internet access)

Рис. 4. Николай Александрович Елисеев, заведующий кафедры петрографии ЛГИ в 1945–1947 гг. (Фото из свободного доступа в сети интернет).

Fig. 4. Nikolai Alexandrovich Eliseev, Head of the Petrography Department of Leningrad Mining Institute in 1945–1947 (Photo from free Internet access).

Рис. 5. Владимир Степанович Соболев, профессор ЛГИ (Фото из свободного доступа в сети интернет).

Fig. 5. Vladimir Stepanovich Sobolev, Professor of Leningrad Mining Institute (Photo from free Internet access)

Рис. 6. Леонид Яковлевич Нестеров, заведующий кафедрой геофизических методов разведки ЛГИ (Фото из свободного доступа в сети интернет).

Fig. 6. Leonid Yakovlevich Nesterov, Head of the Leningrad Mining Institute Department of Geophysical Exploration Methods (Photo from free Internet access).

Единицы советских вузов имели в своем составе такое количество выдающихся ученых. Без преувеличения можно утверждать, что студенты, учившиеся во время войны в г. Черемхово, получали геологическое образование высочайшего уровня.

Начать учебный процесс в эвакуации оказалось непросто, в том числе, сложности возникли с набором студентов, который продолжался ещё несколько месяцев после начала занятий. Например, в газете «Черемховский рабочий» было объявление о том, что «ЛГИ продолжает прием студентов на 1 курс. Начало занятий 8 февраля 1943 г.» Производился также прием студентов из других вузов на обучение на 2, 3, 4 и 5 курсы всех специальностей.

В Российской национальной библиотеке (г.

Санкт-Петербург) сохранилось объявление о наборе студентов на 1944 год (шифр

документа II ![]() ) (рис. 7).

) (рис. 7).

Рис. 7. Объявление о наборе студентов Ленинградским горным институтом.

Fig. 7. Announcement of the recruitment of students by the Leningrad Mining Institute.

Этот документ раскрывает условия работы вуза. В объявлении указывается, что «Ленинградский Горный Институт, отметивший 1 ноября 1943 г. свой 170-летний юбилей, является старейшим высшим техническим учебным заведением в СССР и во всем мире» объявляет прием на все курсы и специальности:

«1) В Институт принимаются, лица в возрасте от 17 до 35 лет, имеющие законченное среднее образование.

2) Без вступительных экзаменов принимаются лица, имеющие аттестаты об окончании десятилетки (училища, техникума) в 1943 и 1944 гг. с отметками «отлично».

3) Все принятые в Институт студенты бронируются от призыва по мобилизации на все время обучения в Институте.

4) Все студенты обеспечиваются стипендией. Размер стипендии на горном, горно-механическом, металлургическом и маркшейдерском факультетах установлен от 315 до 500 р., а на остальных специальностях от 210 до 400 рублей в месяц.

5) Все студенты обеспечиваются продовольственным и промтоварным снабжением по нормам промышленных рабочих и дополнительным питанием сверх установленных норм (трехразовое питание в столовой Института).

6) Иногородние студенты обеспечиваются общежитием.

7) Все студенты освобождаются от платы за обучение и за общежитие.

8) Предприятиям и учреждениям разрешается принимать на работу студентов на 4–6 часовой рабочий день; можно совмещать работу и учебу.

9) Студенты обеспечиваются чертежными принадлежностями и учебниками.

10) Бывшие студенты других ВУЗов восстанавливаются в правах студентов и принимаются в Институт на соответствующие курсы.

11) Принятые в Институт получают уведомление-вызов на занятия, дающее возможность уволиться с работы и получить разрешение на проезд по железной дороге, на основании постановления Государственного Комитета Обороны от 4 июля 1943 г.

12) Прием заявлений в Институт с 20 июня. Приемные экзамены — с 1 сентября. Начало занятий — с 1 октября.

13) Заявления с приложением аттестата об окончании средней школы и автобиографии направлять по адресу: г. Черемхово, Иркутской области, Ленинградский Горный Институт. Приемная комиссия.»

Научная работа института

За два года пребывания института в г. Черемхово его сотрудники занимались не только учебным процессом, но провели большой цикл научных работ.

П.И. Городецкий – начальник научно-исследовательского сектора ЛГИ, в статье газеты «Восточно-Сибирская правда» писал: «Находясь в городе Черемхово, в центре угольной промышленности Иркутской области, коллектив профессоров и преподавателей института направил свою научную деятельность на оказание помощи производству и на проблемы более полного использования естественных богатств нашей Советской Родины.

Научные исследования института за период пребывания в Черемхово охватили широкий круг геологических изысканий. Оказана техническая помощь шахтам и горнорудным предприятиям востока страны.

Наибольший объем работ был выполнен для Черемховского угольного бассейна. В 1943 г. для Черембасса было закончено 8 научно-исследовательских работ; в 1944 г. из 46 разрабатываемых тем 21 относится непосредственно к Черемховскому бассейну. Восемь из них также закончены и переданы тресту «Востсибуголь», Наркомату угольной промышленности и другим учреждениям для внедрения на производство. Научные работники института принимали активное участие в технических конференциях, организованных трестом «Востсибуголь» и в совещании по вопросам рационального использования углей Иркутского бассейна, созванном по инициативе Всесоюзной комиссии по запасам полезных ископаемых…

Задачей Горного института является успешное завершение ведущихся научных тем и внедрение уже законченных. Выполнение этой задачи – дело чести нашего орденоносного института» (Городецкий, 1944).

Институт решал не только научные задачи, но и производственные. Например, В июне 1944 года Черемховский городской комитет партии дал институту задание — добыть 1000 тонн угля. В течение 10 дней бригады из сотрудников института работали на шахте Храмцовского месторождения и выполнили задание.

В научных и производственных изысканиях активно участвовали и геологи ЛГИ. Так, например, специалист в области геологии и петрографии углей Ю.А. Жемчужников провёл комплексное изучение угленосных толщ Иркутского угольного бассейна.

Выдающийся петролог В.С. Соболев в 1941–1943 годах был консультантом Сибирского геологического управления, и участвовал в изучении Ботогольского графитового месторождения. Благодаря его вкладу в изучении горных пород и руд месторождения был решен вопрос о генезисе оруденения (Выдающийся…, 1978; Снопков и др., 2024).

Один из основателей советской разведочной геофизики Л.Я. Нестеров занимался разработкой методики геофизических поисков и разведки медно-никелевых и медно-колчеданных месторождений. В 1943 г. под его научным руководством проводились геофизические исследования на Гутайском месторождении молибденита (село Гутай, среднее течение реки Чикой, Красночикойский район, Забайкалье). Его труды «Методика геофизических работ при поисках и разведке линз колчеданов» и «Методика поисково-разведочных геофизических работ на медно-никелевых сульфидных месторождениях» были защищены Нестеровым в 1944 г. как докторская диссертация. В 1943–1944 гг. он консультировал геофизические работы Восточно-Сибирского геологического управления по поискам редких металлов и треста «Востсибгеолнеруд» — по поискам и разведкам слюды; руководил геофизическими работами на Ботогольском месторождении графита (Научная…, 1961).

Геофизические исследования ЛГИ на Ботогольском графитовом месторождении

Одним из направлений научно-производственной деятельности ЛГИ в Сибири стало внедрение в практику геологоразведочных работ геофизических методов исследований. Разведочная геофизика в тот период являлась молодой отраслью геологоразведки, быстро завоевывающая популярность. Л.Я. Нестеров так охарактеризовал появление нового геологического инструмента: «Страна наша настолько экономически и технически выросла, что может дать геологу, в дополнение к имевшимся у него молотку, компасу, кайлу, буровому станку, микроскопу, ещё ряд точных приборов для того, чтобы он ещё быстрее мог найти, ввести в эксплуатацию и ускорить добычу разнообразнейших полезных ископаемых, необходимых для дальнейшего развития строительства и обороны страны. А геолог, в свою очередь, понял, что без введения в обиход новых приёмов исследования, ускоряющих его работу и удешевляющих её, он не сможет выполнить требований промышленности по подготовке для неё твёрдой сырьевой базы» (Научная…, 1961).

Наиболее ярким примером эффективности нового геологического метода стало проведение геофизических работ сотрудниками и студентами ЛГИ на Ботогольском графитовом месторождении. Эти работы стали одним из первых применением геофизических методов в Сибири.

Изучением Ботогольского графитового месторождения занимался Государственный Восточно-Сибирский геологоразведочный трест нерудных ископаемых «Сибгеолнеруд». В начале войны Ботогольский рудник находился в состоянии близкому к полному исчерпанию разведанных залежей графита, и решение вопроса о дальнейшей судьбе месторождения было первостепенной задачей, так как графит был стратегическим сырьем для оборонной промышленности. В протоколе партсобрания треста от 14 января 1942 г. указывалось, что: «Вся экономика страны подчиняется интересам фронта … Украинские месторождения графита временно вышли из строя, поэтому мы должны в этом году подготовить большие запасы по Ботогольскому месторождению» (ГАНИИО. Ф. 2177. Оп. 1. Д. 1).

Приказом Народного Комиссариата промышленности строительных материалов CCCP за № 1-44/с тресту «Сибгеолнеруд» было предписано сформировать геологоразведочную партию и начать изучение месторождения. В трехлетнем проекте работ (утвержденном 25 мая 1942 года) указывалось, что неясность промышленных перспектив, в первую очередь, связаны с недостаточной изученностью месторождения (особенно его структуры и генезиса). Работа по решению этих сложнейших задач была выполнена в 1942–1943 гг. группой талантливых геологов и ученых Н.А. Флоренсовым, В.С. Соболевым, В.П. Солоненко (Снопков и др., 2024).

Кроме топографических, геологосъемочных, разведочных и гидрогеологических работ, в проект были включены геофизические исследования. Летом 1943 года на месторождении работал геофизический отряд ЛГИ, который был состоял из трех студентов: начальника отряда – студента 4 курса Н.И. Шувал-Сергеева, операторов – студента 3 курса Ю.Н. Сытина и студентки 2 курса Т.Н. Сироткиной. Научное руководство геофизических работ осуществлял профессор Л.Я. Нестеров (Флоренсов и др., 1943).

Главным итогом работ Ботогольской экспедиции 1942 г. стала разработка Н.А. Флоренсовым основных поисковых критериев графитовых залежей. Далее, опираясь на эти критерии, нужно было осуществить поиски рудных тел. Единственным способом выполнить эту задачи (без геофизики) были трудоемкие и затратные горные работы (проходка шурфов и канав, бурение неглубоких скважин). Без преувеличения можно утверждать, что применение геофизических методов спасло ситуацию и позволило в сроки выполнить задание государства.

Основной целью проводимых геофизических работ являлся поиск новых графитовых тел на участках, определенных геологами как перспективные. Геофизики ЛГИ на тот момент не имели опыта изучения графитовых месторождений. В 1939–1941 гг. Сибгеолнерудом на месторождение уже проводились опытные электроразведочные работы методами симметричного электропрофилирования, срединного градиента и заряда, но заметного эффекта в поиске рудных тел они не дали. Причиной этого было, с одной стороны, не определенность перспектив территорий, с другой – неправильно выбранная методика проведения работ (Флоренсов и др. 1943, с. 577; Глазов, 1951, с. 21). Геофизическому отряду необходимо было одновременно с проведением производственных работ выполнять опытно-методические исследования и корректировать методику геофизических измерений. И это все легло на плечи трех студентов (!).

Выполняемый отрядом ЛГИ комплекс включал следующие геофизические методы (Флоренсов и др. 1943, с. 576-577):

· магниторазведка – метод измерения индукции земного магнитного поля, с помощью которого предполагалось выявить контакты сиенитов и известняков, как одного из рудоконтролирующего фактора; измерение магнитной индукции выполнялось магнитными Z-весами (Z-магнитометром) (рис. 8);

· электроразведка методом естественного поля (ЕП) – метод измеряющего разность потенциалов электрического поля, возникающего за счет физико-химических процессов на поверхности объектов с электронной проводимостью (графитовых залежей); большую роль в образовании электрических окислительно-восстановительных потенциалов играет уровень грунтовых вод, который на участке был изучен слабо;

· электрическое профилирование на постоянном токе (ЭП) – метод измерения удельного электрического сопротивления горных пород, нацеленный на выявление и оконтуривание высокопроводящих графитовых тел (рис. 9).

Рис. 8. Выполнение измерений магнитной индукции с помощью Z-магнитометра. (Фото из свободного доступа в сети интернет).

Fig. 8. Performing magnetic induction measurements using a Z-magnetometer. (Photo from free Internet access).

Рис. 9. Выполнение измерений методами сопротивлений. (Фото из свободного доступа в сети интернет).

Fig. 9. Performing measurements by resistance methods. (Photo from free Internet access).

Выбранный комплекс методов и методика их выполнения учитывали опыт электроразведочных работ треста «Сибгеолнеруд». Сеть 30х10 м была признана недостаточно детальной, так как пропускала крупные тела до 3000 тонн (Глазов, 1951, с. 21). Кроме того, применяемые электроразведочные методы (срединного градиента и заряда) в условиях Ботогольского гольца были подвержены влиянию сильных помех.

Предложенный Л.Я. Нестеровым комплекс геофизических методов работал следующим образом. Сначала на участке проводились измерения методом ЕП способом потенциала по сети 5х10 м. Аномалии ЕП грубо выявляли места скопления графитового оруденения (Глазов, 1951, с. 26).

Затем на аномальных участках проводилось двухразносное несимметричное профилирование по сети 2х5 м. Разнос приемной установки – МN был выбран 2 м. Разнос АО, который определял глубинность исследований, составлял 5 и 7 м (Глазов, 1951, с. 26). Применение ЭП в модификации несимметричного профилирования позволяла, с одной стороны, снизить погрешности измерения за счет некачественного заземления электродов, с другой – повысить уровень сигнала за счет близкого расположения к измерительной установке одного из питающих электродов. Двухразносные измерения позволяли не только более детально выявлять положение проводящего тела, но и определять направление его падения.

Предпосылками применения ЭП являлось низкое удельное электрическое сопротивление руд по сравнению со свойствами горных пород: сиенит – 1,7*107 Ом*м; известняки – 2.5*107 Ом*м; наносы – 50–5*107 Ом*м; графитизированный сиенит – 0,5–3*104 Ом*м; графитовая руда – 3–7 Ом*м (Глазов, 1951, с. 21).

Магниторазведка проводилась по отдельным профилям, расположенным в зоне контакта сиенитов и известняков.

В ходе полевых исследований 1943 года предусматривались следующие объемы работ: магниторазведка – 1000 изм.; метод ЕП – 8000 изм., метод ЭП – 3500 изм. Электроразведочными измерениями была покрыта площадь 3 км2.

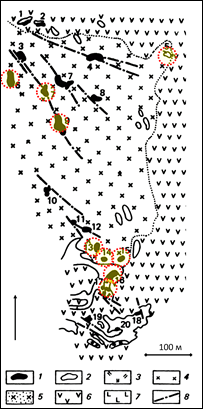

Главным достижением работ 1943 г. стало выявление электроразведкой более 20 аномалий низкого сопротивления, часть из которых в том же году была заверена горно-буровыми работами. В результате были открыты новые графитовые залежи: шток «Большой» (8000 тонн); 2-й южный (1800 тонн); Юго-восточный (1300 тонн); Ильинская залежь (8000 тонн); Гнездо № 2 (400 тонн); 2-й юго-западный (40000 тонн) (Глазов, 1951, с. 25). Это было самое значительное открытие графитовых тел за один полевой сезон за всю историю изучения месторождения (рис. 10)!

Магниторазведка не дала ожидаемого эффекта: намагниченность сиенитов оказалась низкой и поэтому их контакт с известняками в магнитном поле проявлялся крайне слабо.

Летом 1944 г. геофизическое изучение месторождения геофизиками ЛГИ было продолжено. Электроразведочные работы под руководством инженера Нестеровой проводилась в восточной и западной части гольца на площади 0.4 км2.

Опираясь на опыт предшествующих работ, была скорректирована методика электроразведочных измерений. Поиск графитовых залежей проводился методом ЕП (способом потенциала) по сети 20х20 м. Затем выполнялась детализация границ обнаруженных залежей с помощью двухразносного несимметричного профилирования по сети 10х2 или 10х5 м (Глазов, 1951, с. 27–28). На изучаемых территориях было обнаружено несколько незначительных аномалий, связанных с небольшими рудными телами.

Кроме того, в полевой сезон 1944 г. впервые на месторождении были проведены вертикальные электрические зондирования (ВЭЗ). Максимальный разнос питающих электродов зондирования достигал 100 м. Работы проводились в районе одной из открытых залежей – «Большой шток», с целью проследить графитовое тело (мощностью 3 м), вскрытое одной из скважин на глубине 13 м. Все полученные кривые ВЭЗ оказались однотипными – двухслойными (вверху породы с высоким сопротивлением, внизу – с низким). В отчете указывалось, что «правильной расшифровки кривых дать не удалось» (Глазов, 1951, с. 28).

В полевой сезон 1945 г. геофизические работы были продолжены уже геофизиками «Сибгеолнеруд». Электроразведочные исследования, под руководством инженера-геофизика Иванова А.И., были проведены на площади 0.123 км2. С помощью несимметричного электропрофилирования выполнялась детализация аномалий естественного поля, полученных в 1943–44 гг., по сети 10х5 м (Глазов, 1951, с. 29).

Рис. 10. Схема размещения графитовых залежей Ботогольского месторождения (по Р.В. Лобзовой, 1975). 1 – графитовые залежи (1 – Верхняя; 2 – Северная, 3 – Петровская, 4 – Корнельевский шток, 5 – Аномалия № 4, 6 – Аномалия № 18–19, 7 – Юго-западная, 8 – Некрасовский шток, 9 – Аномалия № 17, 10 – Пермикинский шток, 11 – шток Новый, 12 – Алиберовский шток, 13 – Большой шток, 14 – Второй южый шток, 15 – Юго-восточный шток, 16 – Ильинская, 17 – Жила, 18 – Клемешевский шток, 19 – Южный шток, 20 – гнездо Шарик); 2 – ксенолиты известняков; 3 – скарновые породы; 4 – лейкократовые нефелиновые сиениты; 5 – нефелиновые сиениты; 6 – пироксеновые сиениты; 7 – апокарбонатные фениты; 8 – разрывные нарушения. Красным пунктирным контуром отмечены залежи, открытые при заверке геофизических аномалий.

Fig. 10. The layout of graphite deposits of the Botogolskoye deposit (according to R.V. Lobzova, 1975). 1 – graphite deposits (1 – Verkhnyaya; 2 – Severnaya; 3 – Petrovskaya; 4 – Kornelevsky stock; 5 – Anomaly No. 4; 6 – Anomaly No. 18–19; 7 – South-Zapadnaya; 8 – Nekrasovsky stock; 9 – Anomaly No. 17; 10 – Permikinsky stock; 11 – Novy stock, 12 – Aliberovsky stock, 13 – Bolshoy stock, 14 – The Second Southern stock, 15 – The Southeastern stock, 16 – Ilyinskaya, 17 – Vein, 18 – Klemeshevsky stock, 19 – Southern stock, 20 – Sharik nest); 2 – limestone xenoliths; 3 – skarnov rocks; 4 – leukocratic nepheline syenites; 5 – nepheline syenites; 6 – pyroxene syenites; 7 – apocarbonate phenites; 8 – discontinuous faults. The red dotted contour marks the deposits discovered during the verification of geophysical anomalies.

Заключение

27 января 1944 года блокада Ленинграда была снята, и Горный институт начал процесс реэвакуации. Первая партия студентов и преподавателей была отправлена из Черемхово в Ленинград 11 июля 1944 года. Процесс возращения института в Ленинград растянулся до начала 1945 г.

В 1944 году Указом Президиума Верховного Совета СССР Ленинградский горный институт за выдающиеся заслуги в области подготовки в годы войны кадров для геологии, горного дела и металлургии, и развитие науки был награждён Орденом Ленина. Орденами и медалями за трудовые подвиги были награждены многие преподаватели института, в том числе геологоразведочного факультета. За выдающиеся заслуги в области подготовки инженерных кадров для горной промышленности Орденами Трудового Красного Знамени в июне 1944 года был награжден декан факультета М.М. Тетяев и заведующий кафедрой геофизических методов разведки Л.Я. Нестеров. Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. был награжден В.А. Соболев.

Ученые-геологи Лениградского горного института, выполняющие во время войны геологические исследования в Сибири, внесли большой вклад в создание минерально-сырьевой базы нашей страны. Одним из важных достижений ленинградских ученых стало их участие в изучении Ботогольского графитового месторождения, на котором не только были открыты новые рудные залежи, но и опробован и внедрен новый инструмент геологических исследований – разведочная геофизика.

Литература

Большая Советская энциклопедия. Союз Советских Социалистических республик. М.: ОГИЗ, 1947.

Всё для фронта, всё для победы! Сборник документов из фондов ГАНИИО. Иркутск: Оттиск, 2011. 512 с.

Вузовская наука в годы Великой Отечественной войны: Иркутский государственный университет. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2015. 100 с.

Выдающийся ученый и педагог // За науку в Сибири. 1978. № 21 (25 мая). С. 55–70.

Глазов Ю.Н. Ботогольское месторождение графита в Окинском аймаке БМАССР. Отчет о геологоразведочных работах в 1950 г. Том 3. Иркутск: 1951. Рукопись.

Городецкий П.И. Ленинградские ученые в Черемхово // Восточно-Сибирская правда. 23 декабря 1944 г.

Иванов С.Л., Козярук А.Е., Кулешов А.А., Семенов М.А. Горно-электромеханический факультет Санкт-петербургского горного института // Записки горного института. Т. 157. СПб: 2004. С. 7–12.

Иркутские геологи в Великой Отечественной войне / Сост. В.В. Андреев и др. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2009. 180 с.

Корольков А.Т. Роль геологов Иркутского государственного университета в открытии Якутской алмазоносной провинции // Геология и окружающая среда. 2024. Т. 4, № 4. С. 58–66.

Лобзова Р.В. Графит и щелочные породы Ботогольского массива. М.: Наука, 1975.

Научная деятельность Леонида Яковлевича Нестерова (1903–1959). / Записки Ленинградского орденов Ленина и Трудового Красного Знамени горного института им. Г.В. Плеханова. т. XXXIX, вып. 2. Л.: 1961. С. 3–6.

Снопков С.В., Хобта А.В., Богданова И.А., Швалева Н.И. Вклад геологов ИГУ в изучение Ботогольского графитового месторождения (Восточные Саяны) // Геология и окружающая среда. 2024. Т. 4, №. 4. С. 37–57.

Флоренсов Н.А., Соболев В.С., Блинников И.И., Солоненко В.П. Ботогольское месторождение графита. Отчет за 1943 г. (НКПСМ. Восточно-Сибирский геологоразведочный трест нерудных ископаемых «Сибгеолнеруд». Геологоразведочная экспедиция № 2. Иркутск: 1943. Рукопись.

Снопков Сергей Викторович,

кандидат геолого-минералогических наук, доцент,

664003, Россия, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 1,

Иркутский государственный университет,

доцент,

664033, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 91,

Сибирская школа геонаук Иркутский национальный исследовательский технический университет,

научный сотрудник,

email: snopkov_serg@mail.ru.

|

|

Статья получена: 19.01.2025; исправлена: 22.01.2025; принята: 31.01.2025.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Снопков С.В. Вклад Ленинградского горного института в развитие геологического образования и изучение геологии Сибири во время Великой Отечественной войны // Геология и окружающая среда. 2025. Т. 5, № 1. С. 183-195. DOI 10.26516/2541-9641.2025.1.183. EDN: EJINBN